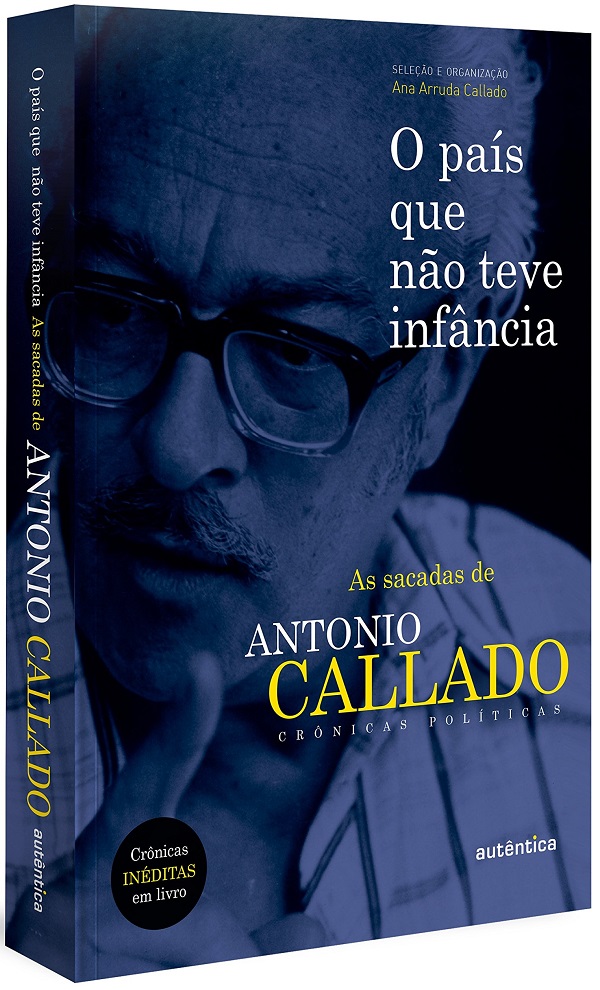

Nos últimos anos, o jornalismo político conquistou ainda mais espaço junto aos leitores brasileiros em função dos desdobramentos da crise institucional que o Brasil atravessa. Essa projeção pode impressionar alguns, que, sobretudo agora, imaginam a cobertura de outros momentos da história do país desproporcional. Também, pudera: não são poucas as vezes que os comentaristas políticos profissionais e os palpiteiros das mídias sociais reverberam a seguinte frase de efeito: “é a pior crise da história do Brasil”. O superlativo deveria, ao menos, provocar desconfiança nos jornalistas mais experientes. Mas eis que os tempos, embora interessantes, têm poupado os leitores de observadores com mais tempo de janela. Assim, à medida que se vão nomes como Carlos Heitor Cony (1926–2018) ou Carlos Chagas (1937–2017), faltam nomes à altura para substituí-los. E aqui não se refere a talento ou à prática de escrita, embora isso seja importante, não resta dúvida. O problema é que os cronistas que se pretendem analistas da cena política nacional ainda não envelheceram, como sugeria outro mestre da crônica, Nelson Rodrigues. Sobram análises, falta esperança. E isso fica ainda mais evidente quando se tem em mãos o volume O país que não teve infância, uma seleta de textos do jornalista e escritor Antonio Callado.

A trajetória de Antonio Callado é celebrada graças à sua obra literária. O exemplo máximo disso está em Quarup, romance publicado em 1967 e que reflete as tensões políticas da geração do escritor. De uma só vez, Callado mescla a questão indígena, o engajamento da sociedade civil, bem como o idealismo na luta contra a ditadura. Se, na ficção, essa narrativa parece pertencer a um período determinado na história do Brasil, no tocante às suas crônicas políticas, o que se lê é o desenvolvimento desses temas de modo igualmente intenso e apaixonado. Fosse vivo, Antonio Callado não seria chamado de “isentão”. O autor tem um lado e isso fica claro desde o início de seus textos, conforme organização de Ana Arruda Callado.

Logo na apresentação do livro, a propósito, Ana Arruda faz questão de aludir à crônica que dá origem ao título dessa coletânea — no caso, um texto que cita Eça de Queirós. E, com efeito, para além das características que merecem o louvor desse texto de abertura, é fundamental reconhecer que Antonio Callado é um cronista cuja cultura literária ultrapassa a nota de rodapé. Nesse sentido, torna-se impossível separar as ideias que ele defende em seus textos de uma discussão humanística mais ampla, como se os temas em debate fossem também atemporais, e não suscitados pela cobertura jornalística.

Assim, e também graças à maneira que os textos estão organizados no livro (a obra está dividida em sete segmentos), o leitor fica com a impressão de que o autor não se repete; antes, reelabora a conversa com o público de outra forma, mais fluida, com estilo que não desrespeita o interlocutor e, tratando a audiência como adulta, não se esquiva dos temas mais severos. E aqui é fundamental reparar que, muito embora o país estivesse de saída do regime de exceção ao qual foi colocado em 1964, Antonio Callado dispara sua pena contra os artífices da ditadura e contra o mecanismo da tortura, que, vale a pena citar, é um dos segmentos mais severos e líricos do livro. Ao escrever sobre um torturado, o autor parece desvendar o significado da violência do Estado:

A bomba não passa de um recurso teatral para disfarçar a pura violência da tortura, a violência de um regime tirânico dizendo ao homem inconformado “muda de ideia ou te quebro os ossos”. Quando, depois de preso durante muito tempo, o ex-deputado Marco Antonio Coelho apareceu, quase sinistro, na televisão, feito um fantasma, um espectro, ficamos sabendo que seu sofrimento e sua humilhação tinham levado o governo a descobrir onde se imprimia o jornal Voz Operária, que todo mundo conhece e que eu recebia com certa regularidade pelo correio. Todo mundo sabia que Marco Antonio era comunista e que o jornal comunista era impresso. Aquele espectro que o ministro Armando Falcão apresentou ao público das telenovelas, não era o assassino de Salomão Hayalla. Não era — esperava o ministro Falcão — sequer o ex-deputado Marco Antônio, e sim um homem novo, ou pelo menos recauchutado na vulcanização da tortura. Era um exorcizado, um convertido.

Neste trecho, eis Antonio Callado em sua plena forma. O cronista não se esquiva de abordar um tema complexo, a tortura, e o faz de modo sensível não somente porque se propõe a explicar o que não havia sido dito — o ex-deputado Marco Antonio, uma vez torturado, havia se transformado em um exorcizado, um convertido —, mas também porque articula o mundano em sua crônica — explicação: o autor traz ao texto Salomão Hayalla, personagem da telenovela (O astro) de Janete Clair, para a conversação. É mais do que uma concessão ao leitor desavisado; trata-se de uma imagem poderosa que é capaz de sintetizar os acontecimentos em pauta.

As ideias e suas consequências

O país que não teve infância, conforme dito anteriormente, não esconde a preferência política de Antonio Callado. Assim, seja quando ele escreve sobre “Nossos heróis” — homenageando Lourenço Diaféria ou louvando Augusto Boal e Fernando Gabeira —, seja quando escreve a respeito da “América Latina insolvente” — criticando a aventura da Argentina contra a Inglaterra na disputa pelas Ilhas Falkland ou escrevendo sobre Crônica de uma morte anunciada, de Gabriel García Márquez —, suas convicções permanecem à esquerda, de modo que os acontecimentos à sua volta sempre podem ser explicados a partir dessa perspectiva, a um só tempo ideal e correta.

Chama bastante a atenção, a propósito, a referência ao então operário Luiz Inácio Lula da Silva. O texto é do mês de maio de 1980, e a possibilidade de Lula um dia assumir a presidência da República era menos do que remota. Ainda assim, já era nítido o quanto de magnetismo Lula provocava junto à classe mais intelectualizada, e aqui este trecho é muito ilustrativo a respeito:

O pequeno Brasil, delicado e andrógeno, até hoje passa loção no rosto, que ficou irritado com a extirpação das barbas dos alferes. Mas as barbas do metalúrgico vieram para ficar. O Lula não chefia uma conjura de irresponsáveis, e sim, exatamente, a classe operária do país. Quem avisa amigo é. O país está virando homem.

Seria exagero afirmar que Callado errou no diagnóstico porque idealizou um personagem, que, com textos como o que consta acima, ajudou a forjar junto ao público? Ademais, o cronista errou ou acertou ao apontar que o país (também) “esta(va) virando homem” por causa do metalúrgico dono das barbas que “vieram pra ficar”? São duas questões que podem, por exemplo, ser feitas a partir desse texto. É certo que nenhum cronista tem como antecipar o que vai acontecer no futuro. De igual modo, os leitores aprendemos, mais uma vez, que as convicções, ainda que bem-intencionadas, são capazes de turvar a nossa percepção da realidade. As ideias têm suas consequências.

Pelo que se lê em O país que não teve infância, Antonio Callado não fugiria das questões acima. E além: certamente, cerraria fileiras com a posição que estivesse em conformidade com sua visão de mundo pelo que ele acreditava ser a escolha mais justa para o futuro do país. Num instante em que há certo desencanto com a cena política do Brasil, ler as crônicas de Antonio Callado é ter a certeza de que ele foi um dos últimos idealistas do jornalismo político brasileiro.