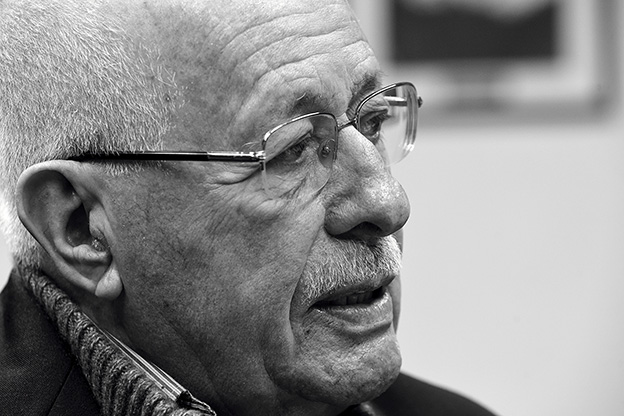

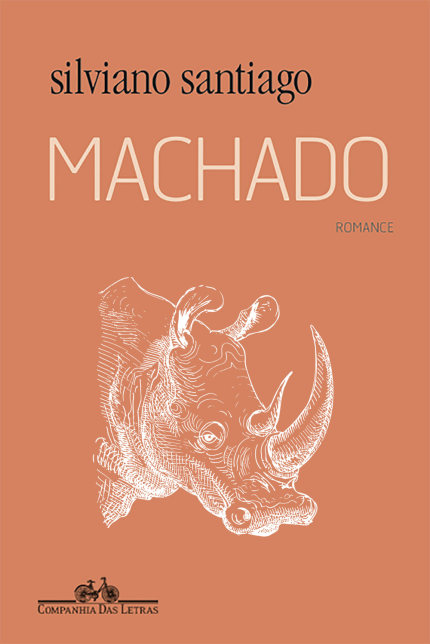

Silviano Santiago nasceu em Formiga (MG), em 29 de setembro de 1936. Escritor, ensaísta, crítico literário e professor universitário, acaba de lançar Machado, em cujo centro estão os últimos anos de vida de Machado de Assis. “O romance entremeia o panorama da capital federal a se modernizar com análises das relações sociais e políticas entre escritores que se definem pela monarquia ou pela República. Detém-se em observações pormenorizadas sobre as crises epilépticas que se agravam na velhice do romancista”, explica nesta entrevista.

Ainda muito jovem, por volta dos 14 anos, Silviano já consumia vorazmente a obra de grandes escritores e muitas produções cinematográficas — um hábito crucial para a formação do crítico que viria a se coadunar com o romancista. Estudo, pesquisa e produção que completaram 65 anos sem pausa e com muita “gula” (para usar um termo do entrevistado). Estão aqui presentes: o ensaísta, o romancista, o apaixonado por cinema e o professor (talvez algum outro Silviano).

Como já declarara certa vez: “não sou escritor que busca minimizar o trabalho do leitor; em geral, complico-o”, e assim foi, positivamente, o diálogo — cheio de complicações. A literatura está em primeiro plano e, sobre ela, nada podemos declarar sem lhe oferecer os ruídos de nossa subjetividade. O que nos resta então a fazer para não apequenarmos a obra de arte? Tentemos chegar à ferocidade que nos ensina Silviano Santiago, como veremos a seguir.

• O senhor acaba de completar 80 anos. Poucos, na história da nossa literatura, souberam ser críticos e romancistas producentes com igual valor. Uma das maiores inquietações do escritor é não ser bem compreendido pelos leitores. O senhor considera sua obra crítica e literária bem compreendida por aqueles que a recebem?

Em termos de autogratificação, importa-me primeiro ser lido. Em segundo lugar, importa-me ser compreendido. E em terceiro, ser bem compreendido. Se é que algum dia alguma criação literária possa ser bem e totalmente compreendida. Entre as várias formas de autogratificação, a menos importante e inútil para o romancista é a que ele próprio oferece de graça, e em separado, ao leitor. Esta é sempre circunstancial e autônoma. Soberba e até grosseira, porque duvida da sensibilidade e da argúcia do leitor. Na maioria das vezes, ela chove no molhado. A explicação do livro pelo autor faz parte da campanha publicitária, no sentido amplo. Também pode ser parte de um processo de culpa. Exagerei na dose — julga o autor — e o leitor comum não vai passar da página 10. Não vai compreender minhas intenções mais sutis. E então pergunta: por que não lhe dar uma ajudazinha? Um prefácio explicativo, quem sabe? Algumas notas ao final? Ele mal imagina que está aleijando de vez o próprio trabalho, restringindo o sentido atemporal da obra de arte. Anulando o significado condensado e profundo, enigmático muitas vezes, que o texto literário carrega consigo. A autogratificação pode ser ainda consequência de exigência burocrática. O estudante de pós-doutorado pensa, vou escrever tese sobre o autor e seria bom que o entrevistasse em torno das minhas próprias indagações e preocupações. Na hora da defesa e no caso de crítica do orientador da tese ou da banca, posso tirar partido das palavras do autor ou da autora. Tiro e queda. Isso que está sendo descrito sucintamente é legal e faz parte da “vida literária”, para retomar a expressão a que Brito Broca deu direito de cidadania.

• Um escritor deve, então, saber libertar o próprio trabalho sem se preocupar com a autogratificação?

O quente com veneno da leitura, ou seja, a compreensão boa e definitiva da obra de arte continuará intata depois das várias autogratificações e sempre estará intata. Nenhuma obra de arte é bem compreendida e menos ainda de modo definitivo. Sei que a compreensão dos livros que escrevi e publiquei — caso tenham vida mais longa do que a minha — será lenta e independente da minha vontade. Será organizada de modo incontrolável e aleatório, por camadas sucessivas e intermitentes. Toda pressa é inconveniente, até mesmo a dada de presente pelo Prêmio Nobel. Um dos meus mentores, Jacques do Prado, era mais pessimista e paradoxal. Dizia-me que a obra de arte realmente original e notável se perde no próprio tempo em que é escrita e publicada. Não chega a aflorar, nem chega a ser compreendida. Só sobrevive a obra de arte que é mediocremente [sic] boa, ou seja, a que toca ou agrada a sensibilidade mediana dos contemporâneos. Nunca saberemos quem são os maiores escritores da humanidade. Ou seja, são alguns ilustres desconhecidos cujos livros foram engolidos pelo tempo. Lemos e elogiamos os melhores da média geral. Perguntei-lhe uma vez: Consola ser um escritor totalmente desconhecido? Ele riu.

Nenhuma obra de arte é bem compreendida e menos ainda de modo definitivo. Sei que a compreensão dos livros que escrevi e publiquei — caso tenham vida mais longa do que a minha — será lenta e independente da minha vontade.

• Como foi a recepção de O olhar (1974), sua estreia como romancista, elaborado a partir de diferentes pontos de vista (ficções) sobre o acontecimento, inspirado na voz de Clarice Lispector e, mais ainda, com reaproveitamento de cenas clássicas da literatura? Qual foi o impacto da segunda edição (1983), em que temos como prefácio a entrevista feita com o crítico Silviano Santiago inserindo veículos de interpretação sobre a própria obra?

Tinha publicado antes duas novelas com Ivan Ângelo, na Editora Itatiaia. Novelas curtas, um tanto convencionais. O olhar, escrito no Rio de Janeiro em 1960, quando fazia especialização em literatura francesa, se vale duma mistura delicada. Combinei a narrativa psicológica brasileira dos anos 1930 e 1940 (Lúcio Cardoso e Clarice Lispector) com o recente nouveau roman francês (Alain Robbe-Grillet, em particular), que lia então. É prosa de vanguarda no momento em que a nação se politizava à esquerda e dava por terminado o curto ciclo experimental da arte no pós-guerra. O texto não tinha pontuação convencional, herança talvez de James Joyce. Talvez tenha sido o primeiro romance a lançar a questão de gender, que apenas borbulhava nas produções do cinema experimental norte-americano. Alicerce da trama belo-horizontina, o mito de Édipo é narrado do ponto de vista do marido e do filho. A esposa/mãe é excluída do mundo masculino. Ela não tem voz no romance. A mulher é um oco, onde reverberam as vozes agressivas do marido e do filho, masculinas. O romance foi submetido para publicação em meados de 1961. Mário da Silva Brito, então na Civilização Brasileira, o recebeu das minhas mãos. Leu, não gostou e recusou. Guardei o manuscrito na gaveta pelos muitos anos que passei como professor universitário no estrangeiro. Regresso ao Brasil em 1974. Era diretor do Suplemento literário do Minas Gerais o bom amigo e escritor Rui Mourão. Falei sobre o romance. Ele disse que a Imprensa Oficial tinha um programa de publicação de livros, mas que o autor tinha de arcar com parte da despesa. Aceitei. É publicado 14 anos depois de escrito, quando o golpe militar de 1964 ainda ecoava por todas as manifestações artísticas. Além do mais, já tinha publicado pela Editora Saga um livro de contos, O banquete (1970). Os contos tinham a ver com minhas experiências recentes e com as leituras de Oswald de Andrade e da Tropicália. Como a Imprensa Oficial de Minas Gerais não fazia divulgação e sendo eu praticamente desconhecido no Rio de Janeiro, onde me instalo, faço por conta própria o lançamento de O olhar. Lembro que o Autran Dourado me encaminhou ao Wilson Figueiredo para ver se publicava nota ou resenha no Jornal do Brasil. Saíram cinco ou seis linhas na seção dos livros publicados. Ao final das linhas, diziam que os interessados poderiam comprar o romance diretamente do autor e davam meu endereço postal.

• E depois da nota?

Houve duas surpresas na recepção. Geraldo Carneiro lê o livro e gosta. Escrevia para o semanário Opinião, editado pela Paz & Terra, e dos mais lidos na praça. Faz excelente resenha, “O Édipo mineiro”. Soube também, pelo Alexandre Eulálio, que o poeta Chico Alvim tinha gostado do livro. E acho que foi tudo. Nove anos mais tarde, Edla Van Steen, que era publisher na Editora Moderna, se interessa em republicá-lo. Fico-lhe agradecido e assino o contrato. Caí na armadilha já mencionada acima. Julguei oportuno explicar o livro para o leitor que me desconhecia. Fui soberbo e grosseiro, para usar adjetivos já usados. Escrevi um prefácio na forma de entrevista para a nova edição do romance. Dava ao possível leitor informações que talvez lhe faltassem. Já não se liam as narrativas psicológicas de Lúcio e Clarice e menos ainda o nouveau roman francês. Vinte e três anos depois de escrito, a questão de gender começava a chegar por estas plagas, mas ainda não motivava as leitoras, mas o mito grego como suporte narrativo tinha ido pra cucuia. A Editora Ática — com Roberto Drummond à frente — quer transformar o livro num objeto comercial. Lembram a tese dele sobre venda de livro e de sabonete, não? Por outro lado, a literatura entre nós tinha se transformado, correta e elogiosamente, em manifestação política explícita contra a ditadura militar. Em 1983, obtive uma resenha de muito bom nível na revista IstoÉ, embora mais para o negativo do que para o positivo.

• Em Liberdade, seu segundo romance (1981), é uma construção da voz de Graciliano Ramos, um diário escrito a partir de elementos extraídos da vida pós-cárcere do autor alagoano. A história ganha força de tal forma que já não importa a origem do discurso — o narrador reconstrói Graciliano, bem como Graciliano reconstrói o narrador. Essa perda de origem se coloca, para o senhor, como uma forma de reafirmar a autoria? Ou, ao contrário, como uma maneira de dizer ao leitor que ele é incapaz de encontrar o escritor por detrás da obra?

Caio de novo na armadilha. Explico-me, explico romance meu. Pelo recurso à paródia, ou então ao pastiche, pode-se reconstruir uma escrita pessoal e um estilo alheio. A Canção do exílio, de Gonçalves Dias, é bom exemplo. Contraste, por favor: o original “Minha terra tem palmeiras/ onde canta o sabiá” com a paródia de Oswald de Andrade “Minha terra tem palmares/ onde gorjeia o mar”. Por assim dizer, o mesmo poema, mas a tônica num caso é o exotismo como identidade nacional e no outro a revolução libertária dos escravos africanos. O mesmo e diferentes poemas. A reconstrução do poema original se dá em-diferença, ou seja, a escrita de Oswald tem a ver e não tem com a escrita e o estilo de Gonçalves Dias. A marca imposta pela diferença serve para o leitor guardar distância em relação ao original. Distância zombeteira no caso da paródia. Distância respeitosa no caso do pastiche. Em liberdade é realmente exercício meu de reconstrução (em diferença) da vida e da escrita de Graciliano Ramos. Assumo respeitosamente o eu dele como sendo meu eu. Eu narro o romance na primeira pessoa dele. Não é paradoxo, é pastiche. Ultrapasso os limites legais da propriedade alheia (os limites que regulam tanto a trama da vida quanto o estilo literário pessoal). Incorro em evidente transgressão à posse original dos dados biográficos e do estilo graciliano. Minha originalidade está ao ultrapassar o limite legal, ao assumir o estilo e a vida dele como forma de transgressão ao original. Narrar parte duma vida que ainda não fora narrada. Algo de semelhante se passa no filme Capote, quando a câmara vai além do romance A sangue frio.

Nunca saberemos quem são os maiores escritores da humanidade. Ou seja, são alguns ilustres desconhecidos cujos livros foram engolidos pelo tempo. Lemos e elogiamos os melhores da média geral.

• No pastiche, não podemos dizer que o autor Graciliano está “por detrás da obra”? Na verdade, só nos resta a biografia, não se perdeu o estilo do autor alagoano?

Abro a segunda pausa analítica ao final da sua pergunta, antes de “por detrás da obra”. A diferença como transgressão à vida e ao estilo de Graciliano Ramos — minha escrita ficcional, assinada Silviano Santiago — existe para dizer que o escritor não está “por detrás da obra”. Graciliano Ramos está NA escrita da obra, tal como Silviano (Nelson Mota me chamava de Gracilviano) tenta provar por um exercício biográfico transgressor dos limites de duas propriedades reconhecidas pela lei, a vida vivida e o estilo assumido. A biografia é a dele e é também a de quem a escreve com o meu estilo a transgredir o estilo dele.

• Em Liberdade é um entrelugar biográfico? Perdeu-se o objeto original que seria a vida pós-cárcere de Graciliano?

A terceira pausa vai para depois da palavra “origem”. Detenhamo-nos um minuto no vocábulo. A bem da verdade digo que não sei se a questão que Em liberdade coloca tem a ver com a origem. Não há origem para nada. Qualquer coisa que existe e tudo começa um dia a significar, e não se sabe bem como. O acaso é a figura enigmática maior que dá início, organiza o mundo e a vida humana. A origem também não existe para o estilo e a vida de Graciliano Ramos, tidos como originais apenas pela lei vigente nas sociedades ocidentais. A vida de cada um é formada a partir da modelagem que lhe vai sendo imposta ou proposta não só pela família, como também pela escola e principalmente — no caso do escritor — pela eleição de autores e de livros que na verdade são os reais fomentadores da sua opção de vida e de estilo. Nenhum escritor é “original”, no sentido dicionarizado do termo. Nenhum discurso literário tem origem definida e precisa. Ninguém conseguiu melhor traduzir o que é a proposta de Em liberdade que o escritor inglês Thomas de Quincey (célebre autor de Confissões de um comedor de ópio): “O que é o cérebro humano senão um palimpsesto natural e poderoso?”. Desde o romance O olhar, já mencionado, em lugar de discutir a origem, eu a evito, optando por apreender as mil e uma facetas (as mil e uma páginas) do palimpsesto natural e poderoso que é a vida e o estilo de um escritor, ou de qualquer ser humano.

• Stella Manhattan é um romance significativo por diferentes facetas. A conversa multicultural, tão frequente em sua obra, tem ali o maior investimento. Há uma mistura de conceitos sobre arte, antropologia, ficção, gêneros literários e sexuais, dentre outros. Esse romance, deslocado do momento de publicação (1985), ainda inquieta diante do questionamento sobre a formação da identidade. Como foi romper tantas barreiras discursivas naquele momento pós-golpe?

Um dos problemas em ser intérprete da própria obra é o de que, sem querer, o romancista passa a assumir um voluntarismo que pouco tem a ver com a criação literária, ou artística. A vontade própria do autor só vai até certo ponto. Muito do que é o ato de tramar uma narrativa, o ato de criar personagens, o ato de significar, o ato de escrever ficção, e assim por diante, tem muito a ver com sentimentos bem pouco nobres, que estão entre os mais baixos, aliás. O mais conhecido deles talvez seja a prepotência ou a arrogância do autor. Poderia lembrar a “angústia da influência”, de que fala Harold Bloom. Prefiro despsicologizar o sentimento, a angústia, e lembrar Camões: “Cessa tudo que a antiga Musa canta/ Que outro valor mais alto se alevanta”. Você como autor quer calar todos os outros que te antecederam porque julga que seu escrito é superior ao dos demais que, no entanto, são os que te ensinaram o que você sabe. Você aprende com eles a querer ser mais forte do que eles. Os versos de Camões não só traduzem a prepotência como também a mesquinharia, porque você sabe que sem os antecessores, você não conseguiria escrever o que escreve.

Nenhum escritor é “original”, no sentido dicionarizado do termo. Nenhum discurso literário tem origem definida e precisa.

• Escritores são sempre ramos dos antecessores?

Stella Manhattan é um cadinho. Sou apenas a solda que tenta dar forma (dar forma é “compor” um romance, por exemplo) a algo que é uma ebulição interna que toma conta de mim desde o momento em que assumo a condição de ser humano e de escritor ao lado de outros seres humanos e de escritores ao final dos anos 1970. Usar e abusar dessa ebulição significa conviver com todas as pessoas com quem convivo no mundo que coube a todos nós, milimetricamente, compartilhar. A solda artística é a proposta duma leitura dos vários elementos que estão em ebulição. A leitura que faço pode se apresentar como fechada ou aberta ao leitor. Inspirado pela escultura Bichos, de Lygia Clark, optei por fazer uma leitura aberta. Daí a multiplicidade e a disparidade de temas que são lançados no papel, como se lançam dados na mesa de jogo. Às vezes os temas estão pouco desenvolvidos, às vezes estão apenas esquematizados e outras vezes mais apenas sugeridos. Pode dar a impressão de livro rabiscado e imaturo, mas assim ele se apresenta porque achei que seria legal colocar o meu leitor DENTRO do cadinho onde minha vida — minha escrita literária — está em ebulição coletiva e convidá-lo a ser também soldador, ou seja, um participante, um rearranjador da história que eu lhe conto. Nada mais faço do que seguir a regra poética imposta ao espectador pelas esculturas de Lygia Clark ou de Hélio Oiticica. Por outro lado, sendo Stella Manhattan um romance que propõe a configuração de novas formas de identidade, é também romance que diz que não existe mais a possibilidade de se se configurar o que se chama de identidade única para o ser humano. A identidade única (entre elas, a de gender, sexual) é uma falácia. É coisa de carteira de identidade, CPF e passaporte. Nada tem a ver com a ebulição da vida no cadinho em que se a vive.

• Stella Manhattan fala também do exílio, mas há um exílio ainda maior, ressaltado pelo senhor em O cosmopolitismo do pobre, que é o experimentado dentro de nossa própria origem. O exílio imposto ao pobre, que está sempre fora da história no processo de globalização e, mais grave ainda, fora da história cultural de suas terras — marca familiar e de origem cultural. O senhor poderia falar um pouco sobre a importância desse tema no seu processo ficcional?

Sou feroz, mas não sou irascível. Peço ajuda a Guimarães Rosa para poder me significar de maneira mais clara. Sou feroz, rebelde, mas não tenho o gosto pela liderança. A ferocidade tem a ver com Riobaldo que mata a onça com a própria faca para comer o coração do animal. Ele é mais onça que humano. Como o poeta Rimbaud, Riobaldo quer ter em mãos a chave que abre o mundo selvagem para a experiência humana. Passa a frequentá-lo com a disponibilidade característica da vida selvagem. Você vive ferozmente a vida que te toca viver. A irascibilidade tem a ver com a ira, com o desejo de mando sobre uma comunidade anárquica, que se expressa, em Grande sertão: veredas, pelos líderes políticos como Zé Bebelo. São contra a vida selvagem levada pelos sertanejos, mas os irascíveis querem na verdade é tirar vantagem própria do espírito de rebanho que pregam. A irascibilidade é forma do mandonismo político. Eu mando e vocês obedecem. Pela ira de um, ou de poucos, a vida se torna gregária e certamente mais injusta e hierarquizada, e menos feroz. Essa distinção pode ser interessante para se discutir o tema da viagem, do exílio e do cosmopolitismo, tal como o trato.

• O senhor pode falar um pouco mais?

No meu caso pessoal, a viagem, toda viagem ao mundo desconhecido, é expressão da ferocidade. O exílio como opção de estudo e como opção de trabalho, como opção de experiência de vida. No caso dos meus ensaios, em particular O cosmopolitismo do pobre, o exílio é visto de maneira objetiva e existe como propiciador da análise da irascibilidade do Homem (rei, ditador, presidente…) que se julga mais poderoso do que todos os demais com quem convive e, no entanto, fracassa no provimento das mínimas condições de vida para todos os cidadãos. Veja o que se passa nos países ricos europeus nesta década. O cosmopolita pobre é que o viaja porque não tem como comer e dar comida aos filhos na própria cidade onde nasce. Mão na frente, outra atrás, viaja aos grandes centros urbanos na esperança de vida melhor. São as últimas figuras humanas que acreditam na utopia. O miserável não sai do lugar onde nasce porque quer fazer valer sua opção de estudo, trabalho e vida longe do lar. São os políticos irascíveis que tornam por séculos sua vida e da família insustentável e eles são obrigados a viajar em busca de situação mais confortável para ele e os seus.

Muito do que é o ato de tramar uma narrativa, o ato de criar personagens, o ato de significar, o ato de escrever ficção, e assim por diante, tem muito a ver com sentimentos bem pouco nobres, que estão entre os mais baixos, aliás.

• Um exílio que desconhecemos…

O exílio tem, pois, pelo menos duas faces nos meus escritos. Uma talvez seja mais feliz e a outra, totalmente infeliz. Uma vergonha. Uma das faces é expressão da ferocidade do indivíduo, de alguns poucos indivíduos em luta contra os limites culturais que o encarceram. E a outra é consequência da irascibilidade do homem político. Uma das faces é subjetiva. É minha e não a coloco em xeque. A outra é objetiva. Produto da minha observação da miséria migrante a povoar o Primeiro Mundo, miséria que se torna mais e mais agudizada no novo milênio. Uma das faces proclama o amor à vida, faz o elogio da alegria na vida selvagem. A outra denuncia a injustiça na construção do social e do econômico no plano da comunidade, denuncia a pobreza.

• No artigo Prosa literária atual no Brasil (1984), publicado em Nas malhas das letras, o senhor já afirmava estar indiscernível as fronteiras entre memória afetiva e fingimento, memória e romance. Como tal perspectiva foi pensada e levada às últimas consequências nos romances O falso mentiroso e Mil rosas roubadas?

É preciso tomar cuidado com o uso do vocábulo indiscernível. Não sei se escrevi “indiscernível” e, se o escrevi, peço perdão. Tenho salientado que há o “jogo” entre duas realidades dadas conceitual e historicamente como diferentes. Ou seja, não trabalho isoladamente uma realidade e a outra, mas, no esforço de diferenciá-las, acabo por acentuar o overlapping de uma realidade sobre a outra. Computo, como se diz na teoria dos conjuntos, a “diferença simétrica” entre dois elementos. Interessa-me o terceiro elemento, que é criação minha, de analista, que participa dos dois lados sem expressar apenas cada um deles. Essa, também, é a lição legada por Jacques Derrida no célebre ensaio A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas (1967) que, evidentemente, adjetiva um antigo ensaio teórico meu, O entrelugar do discurso latino-americano (1971). Em termos bem simples, interessa-me o entre a memória afetiva e o fingimento, o entre a memória e o romance, o entre a biografia e a ficção. Tome-se, no entanto, o devido cuidado. O entre serve como estratégia de desconstrução. Esta é o que me interessa na questão proposta e trabalhada por mim nos dois romances em causa. O entre não é forma de amaciamento da tensão entre opostos, entre conflitos. Pelo contrário, ele agudiza o jogo que existe entre uma realidade e a outra, para substantivá-las pela diferença, pelo contraste, pelo descentramento em relação ao já-sabido e consensual. Com muita propriedade, Edward Said inscreve essa atitude como típica do que chama “o estilo tardio”. Cito-o: “Esta é a prerrogativa do estilo tardio: dar voz ao desencanto e ao prazer, sem ter que resolver a contradição entre um e outro. O que os mantém em tensão, como forças de sentido oposto e força igual, é a subjetividade madura do poeta, despida de hybris e de pompa…”.

• O entrelugar não seria a mistura, o vago?

Tome-se o romance Mil rosas roubadas. Meu narrador é um biógrafo autobiógrafo, ou vice-versa, um autobiógrafo biógrafo. Depende da perspectiva crítica adotada pelo leitor. Ele é, em si, uma figura monstruosa. Duas cabeças, dois corações e um só par de olhos e um só estilo. Acredito, no entanto, que a imagem estrambótica do narrador revela os truques (argumentativos, retóricos, de estilo, etc.) de que se vale qualquer biógrafo. É impossível escrever uma biografia que não seja minimamente autobiográfica. (Não há protagonista sem narrador — e se houver estaremos diante duma narrativa genial.) Elevei a contradição entre a terceira e a primeira pessoa ao extremo. Para tal, usei o gênero romance, uma das formas do entre a biografia e a autobiografia. O romance quer explorar o conflito entre o poder da razão (biógrafo) e o valor da imaginação (biografado) como motivo para a vida profissional na segunda metade do século 20. A trama romanesca oscila entre o funcionário público assalariado com aposentadoria garantida e o ator que sobrevive com a bilheteria diária e vive num apartamento pobre, em sistema de comodato. Oscila entre o universitário bem posto na vida e o artista que vive como agregado de empresário, entre o biógrafo/autobiógrafo pesquisador e o biografado inventor de si mesmo. Oscila entre a objetividade e o delírio como formas de compreensão do real. Em termos de comportamento, o protagonismo oscila entre o gay enrustido e o gay desbundado. Paradoxalmente, o historiador se revela mais emotivo e mais apaixonado que o artista. Seria ele o verdadeiro artista? Ou o é, porque é o sobrevivente de uma amizade amorosa?

• A sua paixão pelo cinema vem desde muito jovem, é muito interessante como as imagens cinematográficas enriquecem os seus textos sobre literatura e culturas em geral. Que nomes de diretores de cinema o senhor destacaria como principais influências em sua obra? Há alguma influência também na estrutura narrativa?

Por ter sido cineclubista e crítico de cinema na década de 1950, vivi um dos momentos mais importantes da história do cinema e, em contrapartida, uma época em que a palavra conhece o declínio como instrumento do conhecimento e até como meio de comunicação artística. Dou apenas dois exemplos. Um internacional e teórico: a importância das ideias desenvolvidas por Marshall McLuhan em torno do fim da galáxia Gutenberg. O outro, artístico e nacional: a dominância da poesia concreta paulista. Não sou exceção. Fui constituído pela diferença entre imagem e palavra. Entre a vitória de uma e a derrota da outra. Daí também e certamente meu interesse pelas artes plásticas. O desequilíbrio entre imagem e palavra tinha razão de ser porque o cinema era sem dúvida a melhor expressão artística dos tempos posteriores a Segunda Grande Guerra, quando a noção de documento perpassava e domina a arte. Foram grandiosos e definitivos para mim: Jean Renoir, John Huston, Vittorio de Sica, Luchino Visconti, Jean Cocteau e muitíssimos outros. Para dizer a verdade, não consigo desassociar minha literatura da imagem no cinema, na fotografia e nas artes plásticas.

• Como ficam as imagens?

Não sou a melhor pessoa para falar do modo como a imagem (o cinema, a fotografia e as artes plásticas) se espraia pelos meus escritos. Falo apenas do que fiz de propósito, como se tivesse desenhando a priori o story-board do romance. Posso falar da imitação dos movimentos de câmara, por exemplo. Cena em romance meu, ou em conto, é sempre vista de determinado ponto de vista, de determinado lugar onde coloco a câmara do narrador. Posso colocar a câmara em plongé (mergulho). A cena descrita é vista de cima para baixo. O interesse está em remeter o protagonista e a situação dramática ao cotidiano, remetê-los à luta e à sobrevivência no dia a dia. O estilo torna-se bem realista e um tanto impiedoso. Ao final do romance De cócoras, impôs-se o contre-plongé (contra-mergulho). A cena é vista de baixo para cima. Queria como que surpreender uma santidade visceral que explicaria a impecável conduta humana do protagonista Antônio, um mero funcionário público do Ministério da Viação, tido como o mais corrupto. Na hora da morte, Antônio está deitado no leito. Levo duas figuras de anjo a planarem no alto do quarto. Um dos anjos é piedoso e gentil. Apresenta-se vestido como se em pintura renascentista. Quer levar Antônio aos céus, mas tem asco do homem que contempla. Olha de cima para baixo. Antônio tinha defecado no momento em que está para morrer. E fedia. O anjo foge de volta aos céus. Plana um segundo anjo, agora vestido como se por pintor da contrarreforma. Aparece violento e militarizado. Não se apieda do moribundo fedido. Mata-o. Enfia-lhe a lança no coração, sem dó nem piedade. Os movimentos da câmara são tão importantes quanto a trama narrada.

• Depois do sucesso de Mil rosas roubadas (Prêmio Oceanos), o senhor já tem um novo projeto para abrir a sua nova década?

Entre os pecados capitais está a gula. Sempre fui um “eu pecador”, e por isso confesso, ao final desta conversa: “Mea culpa, mea máxima culpa”. Já que nosso papo se passa neste momento em que os 80 anos de vida bateram-me à porta no mês de setembro, acrescento que a gula acentuada ao querer comer bem, viver bem, ousar além dos limites, etc., com todos os desmandos e desregramentos que me movimentaram e me arrastaram para a condição de pecador, vai mudando com o envelhecimento, quando as insuficiências do corpo e as debilidades do organismo reclamam um lugar ao sol da sobrevida. Nem menciono o coração, que bate-batendo ao ritmo da hipertensão, obrigando-me a todos os tipos de dieta. Aparentemente, trata-se duma mera troca de objetos. A gula perde a preferência por alguns objetos e, para saciá-la, busca novos. Isso, infeliz ou felizmente, não é tão simples assim. É a condição humana do existente (falo evidentemente da minha) que sofre consequências na redefinição do objeto da gula que diria catastróficas se tivesse um apego desmedido às trapaças da juventude e ao vigor da idade madura. Por sorte não o tenho. Minha mente envelhece pari passu com o corpo. E vice-versa. Tornei-me mais distraído, menos fogoso, menos interessado em ser quem não sou. Estou mais introspectivo, menos cuidadoso e mais cabisbaixo ao expressar minhas ideias próprias e inconvenientes. A lista dos “mais” e do “menos” é infindável e não vou incomodar sua paciência. Fique tranquila. No entanto, é curioso descobrir que, apesar das mudanças de objeto e de transformações no comportamento físico e mental, o profundo do sentimento original — a gula — continua tão intenso quanto antigamente. Não se trata apenas de falar sobre mudança de objeto quando descubro que meu apetite desenfreado me leva mais, por exemplo, à literatura e a alguns outros e poucos objetos que julgo dignos dos últimos dias. Com a audácia de guloso decrépito, resolvi atacar, ao mesmo tempo, de frente, olho a olho, cara a cara, ombro a ombro, corpo a corpo, minhas duas grandes incógnitas, minhas duas admirações, minhas duas autoridades em termos de escrita literária em língua portuguesa. Machado de Assis e Guimarães Rosa. Claro que saio perdendo no corpo a corpo. Mas reli os dois ao mesmo tempo, padecendo constantes indigestões pela inexplicável e absurda gulodice, quase suicida. Tomei os laxantes e os betabloqueadores necessários nas minhas caminhadas pelo calçadão de Ipanema e fui adiante. Minhas pernas estão cansadas, o fôlego em pandarecos e pura merda o estômago afetivo. Pouco importa. Não tenho mais um projeto em mãos. Tenho dois manuscritos. Um romance sobre os últimos quatro anos de vida de Machado de Assis, que acabo de lançar, e um longo ensaio sobre o modo como a qualidade e a beleza selvagem de Grande sertão: veredas vêm sendo domesticadas (o conceito torna-se teórico no ensaio pelo seu oposto, a wilderness do romance) pelo melhor da nossa crítica literária, virando uma espécie de bichinho-de-estimação em que a cara do animal literário se faz semelhante ao focinho humano do crítico. O ensaio deve ser o prefácio da edição em espanhol do romance a ser publicada pela Editorial Ayacucho (Venezuela).

• O senhor fala em “sobrevida” e se conceitua como um “guloso decrépito”. Nós, leitores e críticos, encontraremos esses elementos biográficos no romance sobre Machado de Assis?

Espero que sim. Desde o século 18 e a publicação de Werther, de Goethe, um novo gênero entrou para a literatura. O romance-de-formação (bildungsroman). Gustave Flaubert deu forma ao gênero com A educação sentimental e James Joyce o consagrou com o Retrato do artista quando jovem. Nosso Fernando Sabino o retomou de maneira notável com o Encontro marcado. Em todos eles está em jogo o modo como o artista nasce para a vida profissional: sua formação familiar, educacional e sentimental. Nosso século 21 está se especializando em inverter os termos propostos e difundidos pelo século 18. Põe em jogo o modo como o artista abandona a vida. Joseph Heller, o criador do personagem Dr. Strangelove, interpretado por Peter Sellers no filme homônimo de Stanley Kubrick, cerrou as portas do século 20 com estranho e fascinante romance — Retrato do artista quando velho. Eis que o autor de Catch 22 inaugura um novo gênero, de que Mil rosas roubadas e Machado fazem parte. O romance-da-sobrevivência, ou da sobrevida, em que fala o guloso decrépito. O livro recém-lançado narra os últimos quatro anos da vida do viúvo e escritor Machado de Assis (1839-1908), tendo como pano de fundo o processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro pelo “bota-abaixo” dos antigos casarões coloniais. Na terra desolada, constrói-se de um dia para o outro, a Avenida Central, ladeada por belos e magníficos prédios Art nouveau. Machado de Assis morre no momento em que a antiga Corte imperial é dividida ao meio por um amplo e arejado bulevar parisiense. Em carta, ele anota que morrerá exilado na cidade que o viu nascer e onde vivenciou os fatos históricos que levaram à Abolição da escravidão africana e à transição do regime monárquico ao republicano. Assim sendo, o romance Machado entremeia o panorama da capital federal a se modernizar com análises das relações sociais e políticas entre escritores que se definem pela monarquia ou pela República. Detém-se em observações pormenorizadas sobre as crises epilépticas que se agravam na velhice do romancista e, tendo como referência a vida do francês Gustave Flaubert, que desde a juventude padeceu da doença, faz um levantamento minucioso das condições precárias de seu tratamento na época. De posse de anotações feitas para seu médico, o dr. Miguel Couto, o narrador do romance relê os textos canônicos machadianos, apoiando-se em situações dramáticas que se tornam reveladoras do estilo crítico que ele desenvolve com grande originalidade. A escrita entrecortada e saltitante dos romances se apresenta como planilhas de sismógrafo, a traduzirem os movimentos inesperados, bruscos e rápidos das convulsões. Ao dar destaque aos dois últimos romances publicados em vida, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, a narrativa levanta hipóteses sobre a vida amorosa de Machado de Assis. Sua preferência por protagonistas viúvas, cuja vida sentimental se norteia ou pela fidelidade ao defunto marido ou pela traição à sua memória e a aceitação de novo casamento. A narrativa salienta ainda a presença constante do texto bíblico como suporte para as infindáveis incoerências e contradições tanto na caracterização dos personagens quanto nas várias tramas romanescas.