Imagine-se um Ph.D. em ciência política, analista político de prestígio, premiado e respeitado e na principal área de atuação, ecopolítica. Aí você se dispõe a escrever um romance que trate de suas insistentes reflexões, como a finitude, consciência da morte, o escoar do tempo, identidade, alteridade e memória. Você quer criar personagens em cuja boca vai colocar suas inquietações existenciais, ecológicas ou políticas.

Isso deve ser maravilhoso, não? Que prazer poder evocar juízos seus em diálogos e monólogos interiores… E tudo em foco narrativo tradicional, em terceira pessoa, com narração onisciente-onipresente, através da qual dirige e move a protagonista, a quem abertamente se afeiçoa. Algum esforço técnico vai costurar tempos narrativos diversos, trazido o passado ao presente através da memória dela ou de uma clara abertura de novo capítulo.

Esta personagem vive no Rio, tem perto de 60 anos; é escritora premiada, amada por seus alunos e leitores. Grande estudiosa, possui saber acadêmico colossal, sob o qual se comunica com a família e com a vida (de Thomas Mann a Guimarães Rosa; de Virginia Woolf a Vieira; de Karl Heider a Garcia Lorca e por aí afora). E mais: carrega no nome um eco do nosso imaginário cultural: “Clarice”. Tal como a Lispector, esta escritora é viúva, teve dois filhos, casou-se com diplomata, vive experiências existenciais profundas e vai morrer de câncer.

Que tal? Deve ter sido uma experiência admirável. O tempo da escrita deve ter enchido o autor de alegria e desopressão cultural. Entretanto, tal prazer de criação em nenhum momento entusiasma o leitor. O romance de 300 páginas convida-nos a acompanhar o “mistério” dessa mulher, mas transforma-se em tarefa muito árdua para o leitor. Com todo o respeito, o romance não se ergue, o mistério não contagia, biografia, morte, plot e técnica narrativa são triviais. Clarice não terá um retrato complexo.

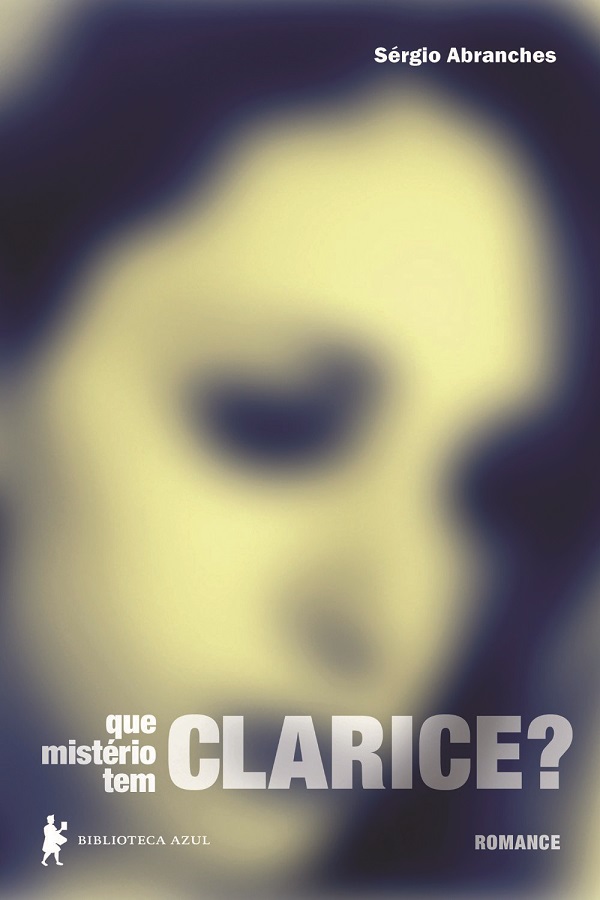

Que mistério tem Clarice? é título inspirado numa conhecida letra-poema de Caetano Veloso para homenagear Lispector; mais recentemente foi nome de peças de teatro; e tem sido usado, em recorrente clichê, como título de resenhas sobre Lispector estudos afora. A instigante capa do romance, com bela foto desfocada de perfil feminino leva à pergunta: Sérgio Abranches teria romanceado algum “mistério” menos analisado de Lispector? A foto seria dela, nossa escritora maior? Afinal, culties atentos sabem que Clarice tem sido reavivada, principalmente depois da biografia (quase una fantasia!) do americano Benjamin Moser.

Não, não, expectativa não se cumpre. O leitor que busca, ansioso, alguma analogia ou elogio — e só encontra uma ou outra frase “clariceana” —, sente-se logrado. Editores à antiga diriam que há, na capa, certo ardil do capista que, afinal, de nada pode ser acusado.

Esta Clarice — que nada terá da Lispector — recebe sua sentença de morte, mas permanece num existencialismo bastante ralo, por exemplo: “Qual é a medida do tempo? O que fazer?”; “Meus anos todos lidando com a alma humana retratada na literatura e na filosofia me ensinaram que é impossível evitar a dor”.

Chama então — por carta! — os filhos que, fora do Brasil e adultos, carregam, como seus pais, profissões de prestígio e extenso saber letrado (Como se saber? diálogos e mais diálogos): Jorge é fotógrafo, passa temporadas na África; Marina viaja mundo afora para escrever reportagens de turismo. A mãe quer passar os momentos finais com eles, quer reler obras importantes e avalia se lhes conta ou não seu “mistério” — que só o marido, diplomata apaixonado, soubera e aceitara.

Segredo de identidade

O “mistério” do título, a rigor, é um segredo de identidade, que os filhos, só depois de sua morte é que vão pesquisar e conhecer. Helena, aos 15 anos “militara em uma organização de esquerda, de resistência à ditadura”. Trocou de identidade e de nome, após uma “epifania” (lendo um nome de criança num cemitério), para escapar ao criminoso aparato militar que desmontava aparelhos clandestinos. Mais que isso, sumindo, libertaria a tia que a criara, iniciaria nova vida, até para esquecer a visão da morte horrível de uma moça grávida, vítima inocente de um dos confrontos de que Helena participara [Ora, correndo o risco desrespeitoso da ironia, até José Dirceu usou esse expediente, sob falso nome e nariz novo].

Clarice, cujo câncer reaviva o desejo de encerrar a vida atando os fios biográficos do passado, apresenta-se não como uma figura existencialista profunda — construída na e para a ficção. Esta mulher bem-sucedida não carrega fracassos nem culpas, afinal: a vida familiar e profissional foi plena, e até cor-de-rosa.

Não vemos Clarice fracionada naquela ou nesta identidade. Ela funciona mais como um eu parcial do autor, que, por trás das qualificações — e do glamour — a ela atribuídas, põe o leitor eriçado. Clarice (ai, a elite) anota pensamentos com uma caneta Montblanc num Moleskine (caderninho italiano chique); usa papel de linho para enviar carta aos filhos, come frango orgânico ao molho siciliano, veste-se de puro algodão e cita aclamados autores até em cartas testamentárias.

O autor, creio, debruçou-se de maneira superficial, talvez precária, sobre a personagem e a construiu, ao contrário do que desejava, quase fútil e muito chata. Os diálogos entre ela, os filhos e amigos são quase todos inverossímeis, artificiais, intoleravelmente didatizantes e professorais.

O fato é que nas conversas ou escritos ou monólogos pesa muito a mão de Abranches, que em nenhum momento se esquece de si. Jorge, por exemplo, nos dá uma aula de ecopolítica por páginas seguidas: “Quando vou à África, mãe, tenho sempre a sensação de estar chegando a meu terreno ancestral. Sei que ela é o berço da Eva primordial, como diz Dawkins, aquele biólogo sobre o qual falamos outro dia.” // “Quando vou fotografar a fome recorrente na África ao sul do Saara, na região do Sahel, encontro a velha África destituída. É uma tragédia inclusive cultural”. Os ensinamentos de Clarice são tantos que teríamos de assinalar a maior parte da obra.

Algumas vozes críticas têm dito que este romance está a meio caminho entre ficção e ensaio. Discordo. A presença ideológica do autor danificou a construção ficcional e não construiu ensaio nenhum. Não há uma hipótese temática clara por onde começar. Até onde compreendo, aliás, ficção e ensaio não convergem facilmente — a não ser através de recursos técnicos muito sofisticados (Cristovão Tezza, Luiz Ruffato, José Rezende Jr., Walter Hugo Mãe), não presentes nesta obra.

Abranches explora pouco o monólogo interior porque mantém congelado o ponto de vista, sem recorrer ao que se chama de onisciência seletiva — e que Lispector tanto usou. O “desvio” do foco neste ou naquele personagem (até nos secundários, a tia reencontrada ou namoradas de alunos-escritores) ocorre abruptamente, e o leitor se pergunta onde terá ficado o eixo principal.

Ora, apesar das evidentes boas intenções, virtudes e ecos do que o autor quis dizer começam quando se fecha um livro (é para isso que serve a leitura, não?); e não enquanto se leem, como pretexto narrativo, insistentes referências ao ser e estar do escritor no mundo. A impressão final do leitor é a de que Sérgio Abranches bem que poderia esquecer-se mais de si para mergulhar mais e mais no gênero romance.