Porque não vendemos tranquilidade — continuou. — Em todos os jornais do mundo há notícias ruins sobre o México: corpos mutilados, rostos borrifados com ácido, cabeças cortadas, uma mulher nua pendurada num poste, pilhas de cadáveres. Isso provoca pânico. O estranho é que em lugares tranquilos tem gente que quer sentir isso. Estão cansados de uma vida sem surpresas. Se preferir, são uns pervertidos de merda ou são os mesmo animais de sempre. O importante é que precisam da excitação da caçada, da perseguição. Se eles sentem medo, isso significa que estão vivos: querem descansar sentindo medo. O que para nós é horrível para eles é um luxo. O terceiro mundo existe para salvar os europeus do tédio. Foi isso que seu melhor amigo entendeu. E cá estou eu, dedicado à paranoia recreativa.

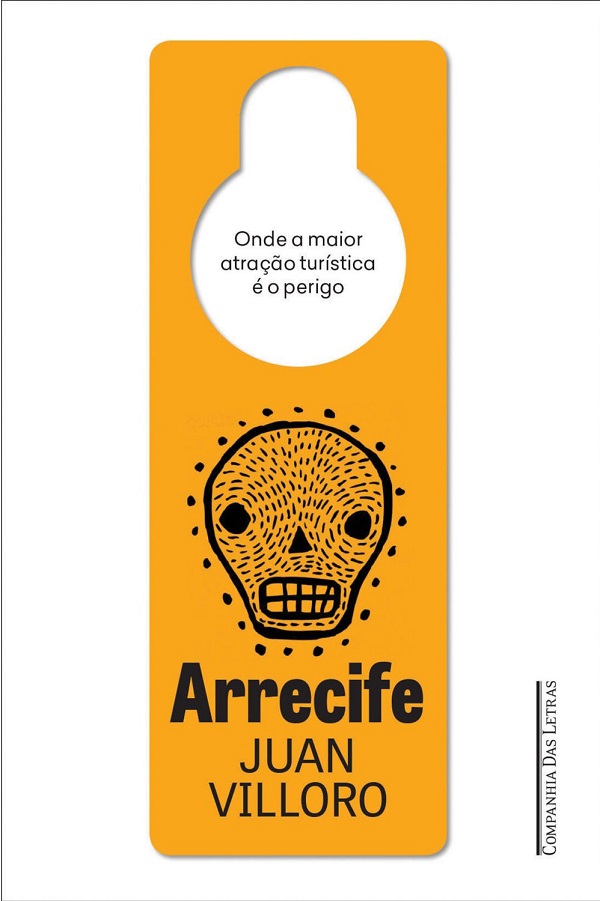

Desde já peço desculpas ao leitor. Irei falar sobre violência — a banalização da violência —, algo que talvez venha fazendo com alguma modorrenta frequência. Também irei evocar, já no próximo parágrafo, David Foster Wallace (DFW, para simplificar), autor que parece estar vivendo momentos de onipresença no nosso meio literário. Desculpe mesmo, mas não conseguiria escrever de outra forma sobre Arrecife, do mexicano Juan Villoro.

No texto Ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo — que também dá título ao livro no qual está presente —, DFW, cobrindo a Feira Estadual de Illinois para a Harper’s, observa, dentre diversas outras coisas, o fascínio que muitos têm de se expôr a “Experiências de quase-morte”. No “Parque de Diversões Vale da Alegria”, agonia-se ao ver sua companheira de empreitada entrar em um brinquedo onde é submetida a giros e mais giros, que se intensificaram quando os operadores notam que aquela era uma oportunidade para observarem por debaixo do vestido da garota. Ao descer do brinquedo, a moça diz: “Isso foi do caralho. Cê viu isso? O fiadaputa fez a cabine girar dezesseis vezes, cê viu? (…) Seus filhos de uma puta isso foi do cacete. Seus cornos”. “Não me chamam de Rei do Zíper [o nome do brinquedo] a troco de nada, boneca”, retruca o operador da máquina.

No hotel La Pirámide, onde se passa boa parte de Arrecife, essas “Experiências de quase-morte” são levadas a um nível extremo, muito menos inocente do que brinquedos que ficam jogando as pessoas de um lado para o outro. Como definem em determinado momento do livro, o local é “uma Sodoma com piña colada, uma Disneylândia com herpes, um Vietnã com room service”. As situações de perigo controlado envolvem atividades como sequestros-relâmpago e encontros com guerrilheiros, partes do programa “Cruci/Ficção” — um sacrifício de mentirinha.

Por lá, o ganha-pão é a venda do medo com a experiência da beira da morte, em uma situação onde o entretenimento e a espetacularização atingem um nível extremo, bizarro. “Ninguém sabe a data da própria morte e não queremos saber, mas se chegar, queremos que seja rápida, bela, feliz! Criamos ficções legalmente aprovadas para viver ao máximo e sair de cena com uma dignidade irrepreensível.”

Isso só é possível em um mundo onde a diferença entre a vida e a morte — principalmente a morte violenta, espetacular, midiática — já é quase insignificante, totalmente banalizada. Um mundo que não é apenas o ficcional criado por Villoro, mas também o nosso, onde em todos os finais de tarde apresentadores alarmam tragédias — quase sempre particulares —, pedindo imagens e mais imagens, expondo todo o sangue que é possível, transformando justamente a morte — e a “Experiência de quase-morte” — em algo fútil. Daí o tiozão chega em casa cansado do trabalho — mote mais utilizado como desculpa para a ingestão passiva de montanhas e mais montanhas de porcarias de qualquer tipo —, liga a tevê e tá lá: diversão garantida com a desgraça, a violência, alheia. A meu ver, a distância entre ter essa diversão do sofá ou poder participar dela — desde mantida a segurança do sofá, como é a proposta da Cruci/Ficção — não é muito maior do que a distância entre São Paulo e Osasco.

Conheço pouquíssimo da realidade mexicana, mas creio que o cenário não seja muito diferente por lá, vide os noticiários, vide o trágico desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa supostamente articulado pelo governo local em parceria com os grandes traficantes de drogas — algo já tratado muito bem por João Cezar de Castro Rocha no Rascunho. Na obra de Villoro, um dos dirigentes de La Pirámide diz: “O narcotráfico é perfeito para tornar o medo verossímil. As notícias de decapitados dão a volta ao mundo. Isso ajuda a ir atrás de perigo. Perigos controlados, é claro”. É isso, a violência sendo essencial para movimentar os negócios.

Outros planos

Acontece que falei pra caramba da questão da violência. Não tem jeito, é o que mais me salta aos olhos, mas também é o aspecto mais superficial do livro narrado por Tony Góngora, ex-baixista de uma banda de heavy metal, a Los Extraditables, que tocava apenas para “jovens pedreiros com fantasias autodestrutivas” e rendia pouco dinheiro a seus integrantes. Imerso em drogas, Góngora passara a vida inteira à beira da morte até que, para fugir de uma das poucas coisas que recordava de seu passado, vai para La Pirámide, trabalhar no lugar que oferece o iminente precipício como forma de diversão.

O que dispara a narrativa é o assassinato de um mergulhador, morto ao lado de uma piscina com um arpão nas costas. Outra pessoa também é encontrada morta com um detalhe bizarro: um nó no pênis. As mortes colocam a reputação do lugar em risco, afinal, “não é fácil gerenciar o paraíso com um cadáver a bordo”, mesmo com a proposta oferecida pelo paraíso. Para que o caso possa cair logo no esquecimento, tentam convencer a todos que os crimes foram, na verdade, um pacto mortal entre um casal de gays e aí esbarramos em um dos planos do livro: não importa a verdade, mas as histórias em que as pessoas acreditam ou que lhe são convenientes.

Góngora procura elucidar o crime. Contudo, a história — longe de ser um romance policial, ao menos em seus formatos mais clássicos — adentra sua vida, seu passado esquecido. Conforme essas duas frentes — a solução do crime e a reconstrução do passado — se desenrolam, o protagonista começa a entender um tanto da situação de seu país, um lugar de “ilusões gigantescas”, onde “o desastre contemporâneo é atenuado com projetos desmedidos” e a diferença entre a vida e a morte pode ser apenas um trâmite. Aqui regressamos novamente para a questão inicial, mas sob outra perspectiva: como a violência está intrincada na própria engrenagem social. O mesmo lugar que diverte pessoas, por exemplo, pode ser onde máfias lavam seu dinheiro. O mesmo Estado que deveria defender seus cidadãos, pode ser, na verdade, parceiro no narcotráfico.

O programa de televisão só existe — e gera grandes lucros — por conta da violência (e do tiozão que chega cansado do trabalho). E assim a fronteira entre o legal e o ilegal, o lícito e o ilícito, o moral e o imoral, o crime e a diversão continuam menores do que a distância entre São Paulo e Osasco.