Os personagens masculinos de John Steinbeck estão em luta consigo mesmos e contra as mulheres — e vice-versa — e o subjacente conflito fascismo versus marxismo tem alguma palavra de confusão a entornar o caldo das coisas divididas, no lugar das “coisas inteiras”. Nessa tortilla de fronteira, nesse chili preparado perto das cercas de espírito farpado e fogueira dos ideais nacionais após a Segunda Grande Guerra, temos até o velho John que chega aos movimentos intelectuais dos anos 60 e à perspectiva “holística” já presente (embora sem a força de pressão da atual ecologia politicamente correta) nos personagens do derradeiro O inverno da nossa desesperança: seres humanos conectados culturalmente e biologicamente ligados, seja como for, ao “universo misterioso que perece conosco”.

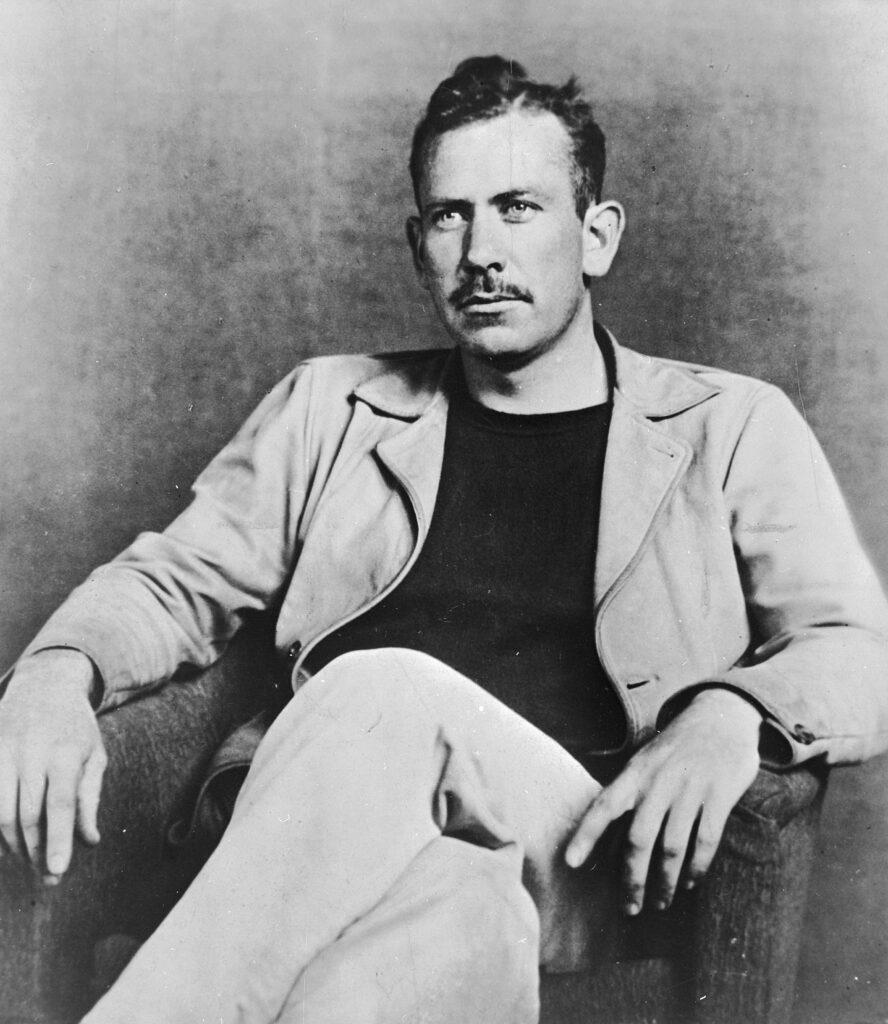

Essa foi a crença do Steinbeck “místico” à sua maneira, cigarro aceso e olhar ansioso por ver uma América inteiriça no lugar do fragmento dos fragmentos com os quais estão trabalhando as novas gerações de herdeiros do “naturalismo” velho.

As reedições de John Steinbeck — e outros escritores da “idade de ouro” do romance norte-americano — tornam ainda mais exposta a fratura da literatura nova que nos chega da América. Não se trata de nenhuma visão imobilista dos valores, das qualidades “antigas” etc., mas de excelência mesmo e do tipo de qualidade alcançada pelos Don DeLillo, pelos Paul Auster e outros mais novos (não quero descer ao nível dos Franzen), que fazem café ralo de estrada no lugar onde se tomava o café turco dos grandes ou mesmo a bebida aceitável dos médios escritores (como William Styron e Philip Roth), trabalhando ainda com a borra de uma rica tradição hoje transformada em chicória, no geral.

Se você sair do Bagdad Coffe, em Los Angeles, e tomar a estrada de Big Sur, a caminho do mar, passará pela velha casa de Henry Miller e logo compreenderá (até fisicamente) que falta qualquer coisa — ambição, humildade, compaixão, raiva, verdade, ilusão, pescoço oferecido ao cutelo — aos novos escritores ianques que não apaixonam ninguém, interessam a poucos, não dizem nada aos bons leitores e ganham rios de dinheiro para fazer o nada disso tudo, aplicadamente. Miller passou mais da metade da vida pedindo dinheiro emprestado, por carta e em pessoa, enquanto William Faulkner teve que aceitar contratos para ser roteirista, entre outros, de filmes medíocres como Land of Pharaos (um fiasco dirigido por ninguém menos que o genial Howard Hawks), tudo porque viveram antes destes nossos “bons tempos” em que grandes editoras fazem enormes adiantamentos até à escória daquela “chicória” — enquanto “as coisas se desfazem/ o centro não se consegue manter/ e, por toda parte, submersa/ está a cerimônia da inocência:/ falta convicção aos melhores/ enquanto os piores estão cheios/ de apaixonada intensidade”. Isso nos é dito no final do poema Second Advent, de W. B. Yeats, escrito em 1926, mas retrata o agora mais do que o ambíguo Nostradamus cifrando o número da carteira de identidade do falecido Bin Laden no número das suas centúrias dividido por 666.

Houve uma vez um verão em que literatura americana apaixonou a mais exigente geração européia que se conhece, modernamente: aquela de Elio Vittorini e Cesare Pavese à frente (este traduzindo, com absoluta maestria, o Ratos e homens de Steinbeck para o italiano). Era um tempo de urgências e medos, jazz e cinema descobrindo a si mesmo; homens e mulheres discutiam nos cafés e tratavam de propagar a voz de jovens escritores importantes, americanos e não americanos, a fim de ajudar na construção de um novo humanismo retemperado pela tragédia. Saídos da resistência, partigiani e maquis depuseram as armas por confiarem no alvorecer da libertação de Paris e Roma como a aurora de um tempo de justiça, igualdade social e o mais dos lemas de todas as revoluções traídas pela fome de poder. Fraudadas tais esperanças políticas, restou esperar pela arte e pela cultura trabalhando dentro da alma dos homens ocos — que se tornariam seres vitais e preenchidos da juventude de coração capaz de redimir a ação dos traidores. Também essa esperança foi vã. A cultura que veio foi a de massa — que é a cultura do lixo da sociedade de consumo anatemizada pelo poeta e cineasta Pier Paolo Pasolini, objeto de uma grande Retrospectiva no CCBB de São Paulo, de 21 de outubro a 16 de novembro passados, com o escasso público — infelizmente — que lá compareceu, nestes tempos de “penúria cultural” (para citar o inesquecível Roberto Piva).