Neste ano, em virtude da Copa do Mundo, uma turba de livros sobre futebol dominou as prateleiras. Tive contato, li parte deles e raros foram os que julguei realmente oportunos — o melhor de todos, O drible, de Sérgio Rodrigues, é do ano passado. Das novidades, uma boa obra é Entre quatro linhas, coletânea de contos organizada por Luiz Ruffato, que traz nomes como Ronaldo Correia de Brito, Tatiana Salem Levy, Carola Saavedra, André Sant’Anna, Rogério Pereira (editor deste Rascunho) e Cristovão Tezza, que alternam textos razoáveis com outros bons. Entretanto, no volume, um trabalho realmente se destaca: Raimundo, o dono da bola, de Eliane Brum.

Em seu conto, Eliane usa o futebol para ir além, mostrando a famigerada bravura e a coragem do sertanejo, mas também toda a sua fragilidade e inocência. Raimundo é um homem bruto e matuto, que nasceu e cresceu no meio da floresta e conhece o futebol somente pelo que ouve no rádio — nunca assistiu a partida alguma, portanto, o esporte acontece somente em seu imaginário, na ficção que cria com as informações que os locutores tentam transmitir, emular aquilo que o interiorano jamais viu.

As coisas mudam quando Valdir aparece em sua vida e, ao mesmo tempo em que abre um ponto de contato entre Raimundo e a vida urbana ou moderna, também traz consigo os males da civilização. Utilizando o futebol — que passa efetivamente para o plano real, com traves e bola —, Valdir ganha a amizade do outrora desconfiado e fechado Raimundo e consegue arquitetar a sua ruína. O conto é de uma violência — não apenas física, mas moral, emocional e contra a natureza, inclusive — extrema, é daqueles que marcam e perturbam o leitor. O jogo acaba sem gol, sem apito final, mas com uma selvagem e destrutiva invasão de campo, digamos.

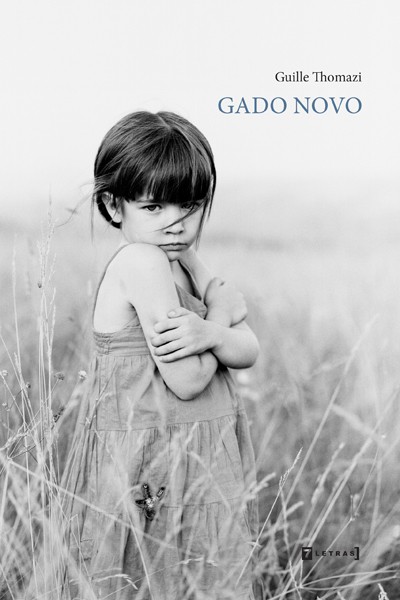

Numa conversa, Eliane me disse que algumas pessoas se queixaram que o texto era muito grande para um conto. Quanta mediocridade! Primeiro porque Raimundo, o dono da bola, com suas 31 páginas, se não é exatamente pequeno, também não é nenhum Guerra e paz do gênero. Segundo, porque isso pouco importa. A qualidade do trabalho não está condicionada a seu tamanho. Essa lógica, na ordem reversa, poderia colocar em xeque, por exemplo, o bom Gado novo, de Guille Thomazi, uma novela de 50 páginas — o livro tem 68, mas descontei as que não trazem exatamente o trabalho literário do autor. Será que alguém se queixou com Thomazi que seu livro é muito pequeno? Espero que não.

Violência do campo

Gado novo traz outra história de extrema violência que se passa no campo. Eu nasci em Campinas e cresci em São Paulo — digo que minha mãe foi me parir lá apenas para que os outros pudessem fazer piadas relacionadas à cidade —, costumava passar alguns dias de férias em Lins, no interior paulista, mas jamais estive efetivamente no campo, em uma daqueles longos vazios de fazendas gigantescas, cujos vizinhos, às vezes, estão separados por quilômetros de distância e cada endereço, de alguma forma, acaba sendo uma cidade em si mesmo. Durante muito tempo, a imagem que tive desses lugares é aquela do senso comum para um homem médio da cidade grande (ou seja, formado seguindo uma longa lista de clichês): são terras onde se vive em contato direto com a natureza, o que traz paz e tranquilidade. Lá, as pessoas plantam e criam o que comem, precisam apoiar-se e proteger-se mutuamente, o que gera uma boa relação social, que, graças às distâncias, acaba não sendo banalizada pela convivência diária. São pessoas corteses, sempre preparadas para abrir as portas de casa e receber visitantes, mesmo que sejam desconhecidos. (O clichê também tem uma variação para as cidades interioranas, segue a linha do “quero mudar pra lá porque a vida é mais tranquila, menos violência, trabalhar perto de casa, num lugar onde as pessoas se respeitam e blábláblá”).

Entretanto, ao conversar com pessoas desses lugares e ao ler ou assistir aos relatos de como é realmente a vida nessas enormes e pouco habitadas fazendas, percebo que muitas vezes esse ideal só existe mesmo na imaginação. Se no conto de Eliane é o homem da cidade que leva a desgraça para o isolado homem do campo, na novela de Thomazi o homem do campo, já influenciado pela vida da cidade, é o próprio responsável pelas suas mazelas.

A história começa com o narrador, sempre em primeira pessoa, procurando por um norte. “O dia nasceu torto. A menina nasceu sem futuro. Descobri como se faz mal ao mundo.” As frases são bastante breves, como se o personagem, cansado e confuso, buscasse fôlego para continuar. A tragédia está feita e ele gostaria de remediá-la, entretanto, há atitudes que são impossíveis de se contornar.

Com o passar dos capítulos, o foco da narrativa vai mudando e o ponto de vista alternando de personagem — passa pela avó da menina, o padrasto, o peão, um forasteiro — e Thomazi constrói uma intricada teia, às vezes confusa, como é mesmo a vida. Cabe ao leitor situar-se dentro da obra e procurar, por meio dos relatos, dar corpo à sua própria versão da macro-história proposta — impossível ler de fato Gado novo sendo um leitor passivo. Conforme o foco muda, o texto, o ritmo, o vocabulário, também mudam, e de maneira precisa, mostrando que o jovem escritor — que nasceu em 1986 — já em seu livro de estreia apresenta bom domínio das técnicas narrativas.

Animais, humanos, humanos animais

Outra característica da novela de Thomazi que me chamou a atenção é a batalha entre diferentes animais pela sobrevivência. Quando o homem se depara com o bicho, a forma como se matam bois, por exemplo, pode impressionar algum urbanoide como eu, acostumado apenas com a carne já fria, pronta para ir à churrasqueira. “Paraguay não tem dó nem mão mole. Empurra a faca no peito do bicho, no espaço entre os ossos para que dê no coração” — escreve e me lembra que cresci ouvindo o quanto é cruel quando se erra essa facada no porco, que solta um berro que causa condolência até mesmo nos mais acostumados em sacrificar os futuros alimentos. Em seguida, “cortar a carne viva é uma das funções com a qual ocasionalmente nos deparamos, e o fazemos com naturalidade”, registra uma das mulheres da obra.

Entretanto, é a violência entre dois bichos da mesma espécie que merece maior destaque: a do homem contra o homem, essa tão bem conhecida por qualquer um, seja a pessoa da cidade, do campo, da praia, da floresta… “O homem meio fora de si podia decidir passar fogo em mim era ali mesmo”, pensa um dos personagens. E poderia mesmo, sempre pode. Passar fogo, espancar, vilipendiar… Sempre é preciso que um animal humano sobreviva a outro animal humano. A menina não conseguiu resistir e sua morte foi terrível: marcas de arma branca, semidespida, roupa íntima arrancada, saia rasgada, mordidas no pescoço e nos seios miúdos, falta de parte do lábio inferior, perfurações no abdômen, olhos abertos…

Quando o homem perde para o homem. Raimundo perdeu o seu lugar e Isabel jamais chegará.