Max só queria saber de seus sapatos. Ou melhor, dos sapatos estragados de outros pés. Em uma oficina bem acanhadinha ali na Rua Visconde de Itaúna, passava o dia consertando os calçados da Praça Onze. Vida pacata, a desse judeu vindo da Polônia e estabelecido no Rio de Janeiro no final dos anos 20. Não queria saber de comunistas, nem de militares, nem de semitas, nem de anti-semitas. Queria entregar os sapatos no dia e na hora combinados. Mas… (sempre há um mas — ou porém, para quem preferir).

Mas, numa tarde de 1936, o sapateiro foi chamado para uma audiência urgente na delegacia, aos pés de um retrato de Getúlio Vargas. A polícia havia encontrado um texto muito suspeito, escrito em hebraico. Max deveria traduzi-lo. No papel estava escrito o seguinte: “quatro beterrabas, duas batatas, um quilo de carne e creme de leite”. O texto suspeito era uma lista de ingredientes para um borsht, uma sopa vermelha. “Vermelha? Comunista?”, pergunta o capitão. “Porque tem beterraba…”, responde Max, suspirando aliviado, já que havia cumprido sua missão. Foi o que pensou. Mas…

Mas ainda havia mais uma coisinha. Estaria ele pronto para uma missão patriótica? O capitão “propôs” que ele trabalhasse como tradutor na censura postal. Afinal, ele falava iídiche — uma espécie de dialeto alemão com escritas em hebraico adotado pelos judeus da Europa Central e Oriental. Teve uma noite para pensar. A culpa corroía as entranhas de Max madrugada adentro. Procurou resposta e consolo com o saudoso avô, pendurado na parede. “E agora, zêide (avô), é ou não aceitável vigiar os patrícios?” E a sábia resposta: “Erro forçado não é erro. (…) Se não existe má-fé ou descaso, para que se culpar? Eles é que erram através de você”.

Aceitou a missão patriótica. Fazer o quê? Traduzia cartas que davam conta de casamentos, batizados, mortes em família, enfim… Traduzia a vida dos seus patrícios. E se entranhava cada vez mais nos costumes e pensamentos judaicos. Já estava acostumado a lidar superficialmente com essas histórias quando se deparou com a correspondência entre Hannah e sua irmã, Guita. Hannah vivia no Rio de Janeiro e Guita, em Buenos Aires. E foi a partir daí, dessas cartas sempre carinhosas, que a vida de Max tomou um rumo completamente diferente.

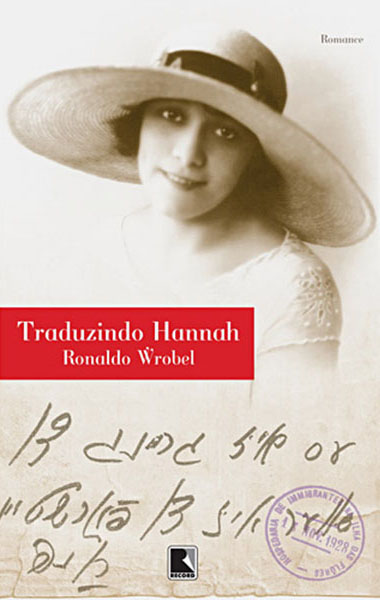

É claro que eu não vou dissecar aqui o novo rumo da vida de Max. Não sou nenhuma estraga-prazeres ou spoiler de carteirinha. Quem quiser saber, esteja à vontade para mergulhar de cabeça em Traduzindo Hannah, do escritor carioca Ronaldo Wrobel. (Garanto que não será nenhum sacrifício. O livro é extremamente agradável, cheio de descobertas e reviravoltas. E nada melhor do que reviravoltas em um romance para prender a atenção do leitor. É muito bom encontrar livros que nos engulam, nos transportem, nos façam tentar adivinhar os caminhos que os personagens tomarão. Leitores também gostam de se imaginar escritores — ou que podem, ao menos, pensar como eles). Mas…

Mas como estou fazendo uma resenha, preciso contar alguns detalhes, dar pistas sobre o livro. Não me julguem mal. O romance se passa durante a década de 30 e tem um cenário principal: a Praça Onze — local escolhido pelos imigrantes para iniciar uma nova vida no Brasil. Dizem que a região foi escolhida pela comunidade judaica por ficar em localização privilegiada para o comércio, nas proximidades da Estação Central do Brasil. Além do Brasil da Era Vargas, há referências a outros períodos e locais: passamos pela Polônia, pela Alemanha, pela Argentina, pela guerra, pelos navios, pelos desembarques e pelas prisões.

Traduzindo Hannah é uma ficção. Mas é impossível imaginar que em toda essa história — especialmente as interferências de personagens secundárias — não haja uma boa dose biográfica. Os avós e tios-avós de Wrobel vieram do Leste Europeu no começo do século 20. Quantas histórias fantásticas devem ter sido contadas e recontadas em adoráveis reuniões de família, em volta da mesa ou no meio da sala… Biográfica ou não, para contar a história de Max Kutner, Wrobel usa uma linguagem muito direta. Embora haja nuances mais líricos, o escritor opta, essencialmente, pela clareza e até mesmo pelas construções mais visuais.

Trair as regras

Como todo livro com bons personagens judaicos, no texto não faltam sua ironia, sua culpa e o seu modo característico de agir e falar. No início, o leitor pode até se preocupar com o fato de haver várias expressões em iídiche e hebraico. Mas isso passa em um instante. As expressões são pinçadas aqui e ali, para dar um gostinho e um ritmo diferente à narrativa. Nada que prejudique a leitura. Intuitivamente, o leitor vai entendendo o que aquelas expressões significam. Mas, em casos extremos, há ainda uma ajudinha do autor: um glossário com todas as palavras e frases estrangeiras que aparecem no livro.

O livro é escrito — quase em sua totalidade — sob a ótica de Max, um homem de hábitos simples, sem grandes ambições (como já ficou claro na primeira frase deste texto). Ele também é um solitário. Por escolha. Desde que veio para o Brasil, morava sozinho, rodeado por solas, saltos, couro, pregos e colas. As companhias femininas eram as que ele pagava, quando necessário. Sem sobressaltos românticos, sem laços, sem afetos, sem amores. Mas…

Mas é difícil passar sem nenhuma marquinha feita pela paixão. Nem Max conseguiria isso. As cartas que ele devia traduzir foram seu cupido. Acordaram um sentimento adormecido sabe-se lá desde quando. E viraram a vida do sapateiro de ponta-cabeça. Foi traduzindo Hannah que ele traiu suas próprias regras:

Era mais um refém da paixão, caído na cilada de onde ninguém escapara ileso desde os versos do Rei Salomão. Quem diria que sua missão patriótica ia degenerar naquilo? Ah, o amor! Quantos bichos ditos irracionais ignoram essa falácia que, a pretexto de civilizar e propagar a espécie, escraviza bilhões de almas desprevenidas?

A doçura e o amor de Hannah pela irmã caçula arrebataram Max. E, mesmo sem conhecê-la pessoalmente — ou especialmente por isso mesmo —, o sapateiro a idealizou. Vivia para o momento de, um dia, conseguir encontrá-la. Foi difícil, porque as cartas já vinham sem envelopes, endereços… A única forma de conseguir encontrar Hannah era dar uma de detetive e tentar decifrar algumas pistas — uma frase solta aqui e ali sobre o trabalho, os lugares em que ela comprava frutas, enfim… E ele consegue. Mas…

Mas quando finalmente a encontra, todas as suas certezas começam a virar dúvidas. Muitas dúvidas.

3 Perguntas – Ronaldo Wrobel

• Como foi o seu primeiro contato com a literatura? E o que ela representa atualmente em sua vida?

Fui mais ligado à música, quando criança. A literatura veio depois, lá pelos dez anos, com contos e crônicas de Rubem Braga e Fernando Sabino. O primeiro romance que me impressionou foi Tia Julia e o escrevinhador, de Mario Vargas Llosa. Eu tinha uns 13 anos e fiquei chocado: como um texto podia ser tão bem escrito, tão envolvente e emocionante? Ler é um hábito confortável para mim porque sou muito dispersivo. Gosto de parar tudo e embarcar em idéias paralelas, o que não pode ser feito num cinema ou teatro. Às vezes são idéias aparentemente lunáticas porque os nexos vão se formando no inconsciente. Meus livros são quase todos rabiscados e sublinhados. Me sinto provocado, alfinetado, às vezes induzido a abrir gavetas bagunçadas e cheias de escorpiões. Posso sair muito incomodado de uma leitura supostamente inocente.

• O que você pretende com sua escrita, o que espera alcançar?

Pretendo dizer que existo — e que existo dessa forma. Minha jornada não pode ser tão solitária assim, preciso reparti-la, justificá-la. É a vontade de deixar um rastro, de falar com outros mundos. Os homens das cavernas já faziam isso com suas pinturas rupestres. Procuro um canal alternativo, sem as urgências do diálogo efetivo, em tempo real, que envolve outros fatores e energias. Minhas histórias não são textos, mas pretextos. O que pretendo alcançar? A intimidade do leitor. Outro dia uma leitora começou a me sacudir e a chorar. Quando isso acontece, fico em paz. Missão cumprida.

• Quais os principais desafios ao encarar o romance como gênero literário?

Quando alguém conta uma história real, aquilo tende a ser interessante pelo simples fato de ter acontecido. Uma viagem qualquer, sem surpresas nem atrativos, pode ser uma ótima história para quem está planejando as férias. Livros técnicos, jornalísticos ou históricos têm a realidade como garota-propaganda. Alguns são funcionais, com dicas práticas, incentivos etc. Já o romance, precisa ser especialmente interessante para compensar sua própria irrealidade, como se o leitor dissesse “me engana que eu gosto… se você conseguir!”. Guardadas as diferenças, é como um pensamento (acho que do dramaturgo Luigi Pirandello): a verdade não precisa ser convincente; a mentira é que deve sê-lo. Num mundo cheio de informações e divertimentos, é desafiador escrever romances, que demandam uma leitura contínua, refletida. A concorrência é forte. O mundo está mais circense do que narrativo, com tantos espetáculos pirotécnicos. Conecta-se a internet e tudo pisca, impressiona, hipnotiza. Como concorrer? Com boas histórias. O ser humano sempre gostou e vai gostar de boas histórias. Só que, agora, essas histórias já não preenchem silêncios e vazios, como antigamente. Pelo contrário. Precisam abafar ruídos, como quem diz: espere um pouco, leia isto aqui antes de ligar a tevê ou acessar a internet. É realmente desafiador.