É estranho olhar para as prateleiras de literatura brasileira e não encontrar Madona dos páramos com a mesma facilidade que vemos Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, entre outros. Rapidamente percebemos como Ricardo Guilherme Dicke é um escritor que ficou de lado, em um ostracismo literário impressionante. Chega a ser um tipo de ponto de distinção, parecendo relegado a “especialistas em literatura”.

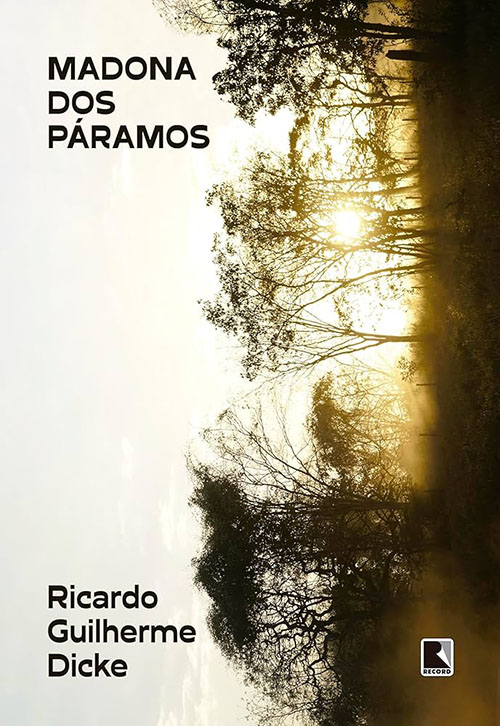

Não é o meu objetivo discutir os motivos a fazerem de um livro um clássico. Concentrarei os meus esforços na tentativa de apresentar a obra. Ricardo Guilherme Dicke concebeu Madona dos páramos em 1981. Esta nova edição traz apresentação de Rodrigo Simon de Moraes, fazendo-nos entender quem é esse escritor que se propôs a redigir um romance de mais de quinhentas páginas ambientadas no sertão do Centro-Oeste brasileiro.

O livro

No enredo, temos doze fugitivos de uma prisão em Cuiabá. Erram pelo sertão dias a fio. Marcham, enfrentam chuva, sol e as dificuldades para se conseguir comida, imaginando os “meganhas” em seu encalço. Invadem uma fazenda, matam os donos, sequestram uma mulher que passaria a acompanhá-los pelos “tuaiá” durante parte da jornada. O destino é a tal Figueira-Mãe, terra prometida em pleno sertão, “pra lá da serra dos Martírios”, em que nada faltaria, nem mesmo a paz. Avançamos na leitura sem pistas quanto ao que se seguirá na próxima página. Não há subdivisão de capítulos, seções, ou qualquer coisa parecida.

Os fatos, ações, acontecem sem aviso prévio. O autor brinca com o leitor: apresenta “falsos clímax”, criando ambientes, situações, sobretudo por meio de diálogos e pensamentos, dando a impressão de que algo ocorrerá em dado momento. Resta-nos esperar. O recurso confere uma nova dinâmica. De repente, nada. E quando acontece, somos pegos de surpresa. Avançando, é comum que aquele “nada” seja resgatado, redimensionado, como forma de retomar o fio da narrativa. Esse movimento elíptico é feito por Dicke de maneira muito organizada. A estrutura da obra impressiona, mantendo-se distinta e sólida. Sem brechas, o livro parece ter sido escrito de uma só vez.

A narrativa é repleta de diálogos. Difícil falar em um único protagonista — progressivamente, todos ganham destaque, até os aparentemente secundários. Os monólogos também são numerosos, representando divagações em torno das particularidades de suas histórias, bem como uma consciência que impressiona. Muitas vezes, são neles que a trama é revelada, fazendo-nos tomar a fuga empreendida como somente mais um aspecto do enredo — bastante relevante, diga-se de passagem.

Escrever uma obra de cenário único sem que haja a sobreposição de personagens, mantendo enorme coerência, é algo difícil. Nestes casos, facilmente a história poderia se dispersar em meio a tantos nomes, tantas idiossincrasias trabalhadas com detalhes impressionantes. O narrador, quando aparece, mantém-se como uma espécie de instrumento de contextualização, sustentando todos os envolvidos em um plano coeso.

Com essa polifonia, o centro passa a ficar fora dos personagens, como no caso do ambiente, o sertão. Eles pensam, por meio de diálogos e monólogos — com destaque para o monólogo final —, de dentro para fora. Parece óbvio, mas, não o é. De tão dominado pelo ambiente, tudo, então, passa a ser colocado do lado de fora do indivíduo, até mesmo a morte: “A morte é o silêncio que a gente ouve fora da gente”.

Logo, o sertão não é mais só geografia. Ele é simbólico, figurando bases para uma interpretação da condição humana, a condição dos fugitivos. Eles são exigidos, levados ao seu limite. É como se fossem colocados em uma situação extrema, não lhes restando outra alternativa que não a sua humanidade.

A imaginação dos fugitivos se torna um novo cenário, vislumbrando como seria a Figueira-Mãe. É ali que habita a religiosidade, a sua compreensão de violência e crueldade, bem como o sentimento da fome e do medo. Uma imaginação que, na narrativa, ocupa agora o lugar dos relatos provenientes daqueles monólogos reveladores dos crimes, de suas histórias pessoais. O real e o fictício de cada um deles passam a se confundir.

A humanidade

Enquanto metáfora, tomando o Brasil como referência, Dicke nos entrega um ser humano medido pela escassez. Até mesmo o amor é algo derivado deste traço, de seres “desterrados em sua própria terra”, como nos diria Sérgio Buarque de Holanda, um dos primeiros grandes intelectuais brasileiros a dedicar atenção ao interior do país, como o do sertão do Centro-Oeste de Madona dos páramos.

É visível uma espécie de realismo social brasileiro, proveniente talvez das influências de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, entre outros. Mas Dicke os transcende, não se restringindo a uma perspectiva local, valendo-se, inclusive, desse traço micro para chegar a patamares mais amplos, universais. O diálogo fica aberto, com o pequeno e o grande, mais amplo, tornando-se nítidos por elementos simbólicos, como no caso do cristianismo a miúde evocado, reforçado de modo permanente por várias simbologias — os doze homens, a lepra, um tipo de profeta entre eles, a errância pelo deserto etc. Não é Deus quem importa, mas a sua experiência com ele.

A mulher sem nome, sequestrada outrora, alhures, denominada madona, evoca tanto o sagrado, celestial, quanto o mundano, o secular. Demarca a violência, suscitando aquela humanidade, evidente não apenas no ódio que sente pelos assassinos de seu pai e marido, mas também pelas insinuações de desejo sentido por eles. Harold Bloom diria poder vê-la como um daemon, algo como a manifestação simbólica a transcender os limites da narrativa. É como se Dicke nos dissesse ser impossível fugir disso, do ódio, do desejo, requerendo, em alguma medida, a conciliação entre os dois, bem como o humano e o divino.

A incerteza

Os nossos personagens são engolidos pelo sertão, pelo desconhecido. E junto com o desconhecido, o incerto do universo do tuaiá. É a imprecisão que o demarca, evidenciado, entre outros elementos, pela incapacidade em aferir o tempo tal como o conhecemos. O relógio está parado: são 3h33. Não importa o quando. Tampouco importa o quanto andem: estão em círculos. Nem mesmo a vida pode ser algo tão seguro, tão certo, levando-os a se questionarem, após dias e noites andando, se estão vivos ou mortos.

— Lugares de reduto e de asilo são assim… Como lendas…

— Círculos de encanto, estas coisas serão? Figueira-Mãe é de não se chegar nunca? Para que existe então? Ou enfim, existe ou não existe? Eternidade? Transmigração?

— Sei lá, tudo aqui é igual, repetitivo, pode-se dizer o que bem se quiser, que tudo calha igualmente, nada tem ressonância nem transcendência…

Como ele mesmo diz, tudo é repetitivo. Aos poucos, a ânsia pela resposta, a resposta quanto ao tempo, quanto ao lugar, quanto à vida e à morte, vai se arrefecendo. Absorvidos pelo sertão, se entregam por completo à lógica na qual estão inseridos. A incerteza se torna a única certeza. A imprecisão prevalece. Por isso se recolhem cada vez mais ao campo do imaginário, gerando essa impressionante confusão com o real. E por isso migram de dentro para fora. Do local para o universal.

Encontramos muitos desses recursos em algumas obras canônicas de nossa literatura. A sua capacidade de exploração do ambiente, de descrição de cenários e, por conseguinte, de personagens, levando em conta as circunstâncias em que se inserem, é impressionante. Estes são apenas alguns dos elementos que me fazem não entender a timidez de Madona dos páramos entre os leitores.

Ricardo Guilherme Dicke morreu em 2008, aos 71 anos. Deixou uma obra significativa que ainda está por ser descoberta e divulgada. Com Madona dos páramos, nos entrega o que talvez possamos chamar de um dos mais impressionantes romances da literatura brasileira.