Jamil Snege decidiu ficar mais uma semana para conhecer Paris. Pena que uma forte gripe o tenha botado de cama. Só ontem à noite o Turco deu sinais de melhora,

(— Amanhã vamos ao Pigalle!)

mas, para meu desalento, hoje o cidadão acordou com banzo.

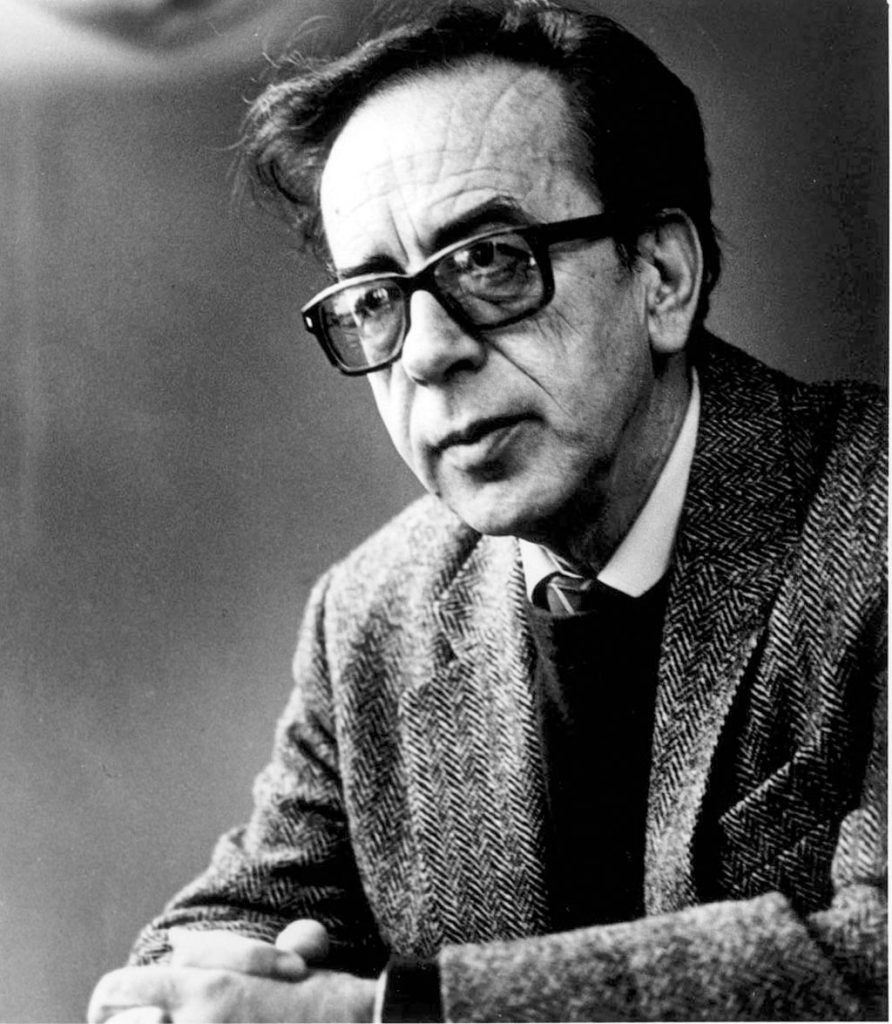

— Tem certeza de que não quer ir comigo entrevistar Ismail Kadaré, o albanês que escreveu Abril despedaçado?

— Kadaré? Gozado, ele nasceu em 1936, em Gjirokaster, Albânia. Eu nasci em 1939, em Curitiba, Brasil. Ele é um escritor traduzido em quarenta idiomas e eu continuo lido no dialeto paranês. Seu nome é cogitado para a presidência da Albânia (grande coisa!), e eu fazia marketing político para o ex-presidente do Paraguai…

Argumento o apreço que ambos têm pela literatura, o que adianta pouco.

— Puta merda, eu sempre quis sair daquela terra de sapos e agora sinto saudades… Agora eu entendo o que vale um Jorge Amado. Vou ligar para casa.

Deixo Jamil em uma estação telefônica antes de tomar o metrô.

(Eu li Macbeth quando tinha dez anos. Fiquei tão envolvido com aquilo que eu copiei à mão toda essa peça. Shakespeare é o maior escritor do mundo. Ele é o mais completo de todos, mais visionário que os escritores da antigüidade para quem eu também estou em grande débito. Eu estava com vinte e sete anos quando eu descobri a literatura da Grécia antiga. Eu fui atingido pela modernidade das tragédias de Ésquilo que me levaram a refletir minhas preocupações como um escritor dissidente face a um estado totalitário em pleno século vinte.)

O apartamento parisiense de Kadaré tem dois quartos e sala ampla. A cozinha é pequena e funcional, o que facilita a disseminação dos odores do chá de frutas vermelhas.

— Após deixar seu país, o senhor não chegou a sentir o afastamento?

— Logo que cheguei, não tive tempo para isso. Havia tanto a se fazer e experimentar. Se bem que eu já era um homem de certa idade e não tinha companhia ou pendores para as devassidões da juventude. Mas, tendo vivido a maior parte de minha vida em um país comunista, sempre apreciei os pequenos prazeres. Nos meus primeiros dias parisienses, algo que me agradava muito era ir a uma loja de pães, comprar brioches e comê-los passeando por um dos belos parques.

Penso que falta a esse homem simpático o espírito trágico de seus escritos.

Kadaré abre sua geladeira compacta e mostra o suprimento de diferentes cremes, patês e geléias.

— Comprei tudo no caminho do aeroporto.

Pede que eu escolha algumas, qualquer uma delas.

(Eu sou um escritor, e ponto. Não existe algo como um escritor político, assim como não existe algo como um escritor histórico ou um escritor de novelas policiais. Todos eles são escritores. Alguns são bons, outros ruins.)

No sala transformada em estúdio, ajudo Kadaré a montar uma pequena mesa de três pés. Ali deixo a bandeja de chá e os pãezinhos e complementos. Sentamos em boas reproduções de poltronas Luís XV. Uma leve camada de pó recobre os braços de madeira.

— Desculpe, acabei de chegar de Tirana e ainda não tive tempo de providenciar a limpeza. Paris é onde reside meu editor e funciona como um escritório com o mais belo quintal, já Tirana, Tirana é meu lar.

— O senhor conhece a palavra saudade?

— Walter Sales me falou dela. Reflete a sensibilidade de seu povo.

(Nos final dos anos 1950, quando eu estava em Moscou, eu estava ciente de ser um escritor e nada mais. Eu tinha publicado algumas coletâneas de poemas que tinham alcançado grande sucesso popular. Em Moscou, eu percebi rapidamente que eu sabia mais sobre literatura que meus professores. Meu ponto de vista sobre literatura era mais profundo e mais acurado do que aquela que tinham os burocratas do Instituto Gorki, que gastavam dias sem fim falando sobre as virtudes do realismo socialista. Qualquer texto que desviasse, por menos que fosse da linha oficial, era acusada de decadência e morbidez.)

Paulus Kovac é um albanês de olhos matizados por um azul gélido, de uma lisura mórbida que aumenta contrastada com a pele multicavada em milhares de dobras e redobras. Morto, noto que parece muito com Beckett.

Em 1957, ao chegar a Paris trazendo apenas uma pequena mala de roupas, Paulus foi recebido com festa pela elite intelectual francesa. Nessa época, Paulus tinha seus vinte e sete anos e, aos vinte e seis, publicara na Albânia um romance de relativo sucesso, O silêncio. Graças a ele, foi perseguido pelas autoridades de seu país, até que se exilou. Pelo menos esta é a versão mais divulgada.

(Provavelmente foi para desafiar esse novo conformismo que eu comecei a escrever minha primeira novela: La Ville sans enseignes, uma novela cheia de corruptos, ladrões e prostitutas com doenças venéreas. Os personagens centrais eram três ambiciosos e inescrupulosos estudantes albaneses. Eles falsificam um documento histórico. É uma novela escura, distante da literatura socialista. No meu retorno para a Albânia em 1962, eu publiquei trinta páginas em um jornal. Os trechos publicados foram imediatamente banidos.)

Em março de 1960, em um belo dia de primavera, o café Ciclope foi inaugurado. Logo espalhou-se a notícia de que Paulus Kovac era o proprietário. Logo o café tornou-se um badalado ponto de encontro para contestadores e solitários.

(Quatro de meus livros — O concerto, O palácio de sonhos, O monstro e Clair de Lune — foram banidos por decreto do regime de Enver Hodja [1945-1985]. O que significa que você não podia encontrá-los em lugar algum, em lojas, muito menos em estantes de livrarias. Alguns outros foram alvo de semi-banimento. Em outras palavras, eles não foram mencionados nos jornais ou revistas, isso é como se eles nunca tivessem sido escritos.)

Após o telefonema, mais tranqüilo, Jamil decidiu comprar algumas lembranças. Começou a caminhar na direção do que supôs ser a ponta da Torre Eifel e acabou descobrindo a sede da RTV France 1. Sentindo-se perdido, Jamil caminhou mais duas horas até que parou no Café Ciclope, em uma perpendicular ao Boulevard Saint German.

— Wilson, acho que me perdi.

Desligo o celular e

(— Senhor Kadaré, estou com um amigo precisando de ajuda e vou precisar interromper a entrevista.)

com pressa, vou juntando o gravador e outros papéis deixados sobre a pequena mesa de centro.

— Não tem problema. Eu realmente preciso descansar. Sabe que eu havia esquecido deste nosso encontro?

Kadaré limpa os óculos na barra da blusa de caxemira, assoa o nariz e se levanta.

(Eu fiquei conhecido enquanto eu estava vivendo na Albânia pelas palavras que eu escrevi e publiquei nas prisões e não pelas que eu escrevi mais tarde, em liberdade. Isso testemunha que eu acredito na literatura, e que eu apenas levei parcialmente a sério o regime ditatorial. Meus chefes eram os chefões do mundo da literatura: Dante, Shakeaspeare, Goethe, Kafka. Suas presenças tornaram relativas as pressões do regime. Todo escritor, se ele preserva uma visão, tenta seguir para outro reino. E fica a salvo pois ele não olha para o reino no qual vive em perigo.)

No corredor que liga a sala à porta de saída, estendo a mão

(— Pena que o senhor não pode vir comigo. Seria uma conversa interessante, todos nós reunidos no café Ciclope.)

ao que Kadaré abaixa o olhar e enfia as mãos nos bolsos. Tira uma pequena agenda de capa preta que folheia sôfrego. Ao encontrar o que procura, primeiro empalidece, a seguir abre um sorriso trêmulo.

— Seu amigo é escritor, não? Acho que seria muito interessante conhecê-lo. Aguarde um instante que eu vou com você.

Antes de dobrar o corredor, Kadaré vira-se mostrando um olhar assustadiço.

(Cada escritor vem de um país, uma região, um continente, mas eles não podem simplesmente ser reduzidos a suas geografias de origem. Certamente minhas novelas são carregadas da realidade de uma específica região. Mas eu tenho também preocupações com temas universais. Eu não acredito que eu tenha falado de meu país mais do que Balzac, Goethe ou Tolstói fizeram.)

Jamil compra um maço de cigarros poloneses, Captan,

(— Mas que merda!)

e acomoda-se em uma mesa próxima a uma das janelas. Enquanto toma um café, observa as pessoas passando pela calçada sem perceberem que o céu está em transição. Nuvens negras vão aos poucos cobrindo o sol e transformando o que prometia ser um belo dia em preâmbulo do fim do inverno.

(Os latino americanos não inventaram o realismo mágico. Isso sempre existiu na literatura. É impossível imaginar o mundo da literatura sem um componente de sonhos. Como você explica a Divina Comédia, de Dante, suas visões do inferno, sem relacioná-la ao realismo mágico? É o mesmo fenômeno encontrado no Fausto, na Tempestade, no Dom Quixote, e nas tragédias gregas, onde céu e terra estão sempre interconectados. Eu fico assombrado com a ignorância dos acadêmicos que acreditam que o realismo mágico é específico da imaginação do século 20.)

Não há conversa dentro do táxi. Kadaré tem outros pensamentos. Tudo o que digo rebate em seus ouvidos e ecoa em um balbuciante “sim”. Sua simpatia transformou-se em uma patética seriedade refletida nos cabelos caindo sobre a testa enrugada e nos óculos fundo de garrafa escorrendo sobre o nariz espesso. Ao descermos do carro, começa a chover. Kadaré vacila antes do primeiro passo.

— Interessante como em determinados momentos a idade torna-se um fardo.

(Eu poderia ter deixado a Albânia enquanto Hodja estava vivo. De fato, a oportunidade apresentou-se duas vezes. Mas, na época, sair significaria nada.)

O interior do café Ciclope é quente e aconchegante. Deixo meu casaco no mancebo da entrada e vejo Jamil em um canto, ouvindo atentamente o que diz um jovem de barbas ruivas e vestido feito um burocrata russo. As mãos de ambos apoiam-se na pilastra contígua.

Ao nos aproximarmos, o rapaz tira o chapéu e cumprimenta Kadaré. Segue-se uma rápida troca de palavras.

— Marko é cigano albanês, Jamil me sussurra.

— Não sabia que você sabia albanês.

— Não sei. Mas romani é língua latina e tem montes de palavras reconhecíveis.

O rapaz faz o sinal da cruz e se afasta.

(Em 1990, quando eu finalmente decidi partir, a possibilidade do país se abrir para a democracia realmente existia. Minha partida serviu como um gatilho. Dois meses depois, os estudantes demonstraram isso nas ruas. A oposição mostrou seu rosto novamente. Em 1992, as primeiras eleições livres puderam acontecer na Albânia.)

Kadaré limpa sua xícara e, antes que o garçom a encha de café, pergunta por Paulus e todos ficamos sabendo que o dono está para chegar.

— É importante que você diga a Paulus que venha falar comigo com urgência.

Dito isso, Kadaré descontrai o rosto e passa a fazer perguntas sobre o Brasil. Repete duas vezes que deseja, muito, conhecer o interior de nosso belo país.

— Para quem vive nas cidades, há um certo constrangimento em saber que o mundo quer saber apenas do que existe de pitoresco e folclórico em nossa terra. Passa a impressão que o que nos identifica é aquilo que não mais somos, digo querendo provocar conversa.

Kadaré não concorda.

— O cenário é apenas cenário. O importante é o drama humano.

(Todo segredo acontece atrás de algo que normalmente segue inexplicado. Quando um escritor vive em um sistema ditatorial, isso significa que um ser humano normal está vivendo em um sistema anormal. O segredo está ou no escritor que perde ou no que preserva sua liberdade interior. A liberdade interior não tem nada a ver com a liberdade externa. Um escritor pode ser livre em um mundo escravizado, ou ele pode estar escravizado em um país livre. Aqui apresenta-se uma literatura magnífica ou somente miserável. Aqui está onde se vive ou se morre.)

Superados os primeiros minutos, Jamil e Kadaré divertem-se reclamando dos romances grossos demais, pesados demais, louvando as novelas curtas que se restringem ao essencial. Eu, após minha primeira participação, passo a seguir o cigano, que passeia de uma mesa a outra fazendo perguntas e mais perguntas. Eu mesmo levanto e questiono o garçom.

— O que ele quer?

— Diz que precisa falar com Paulus, sobre uma pendência antiga. Algo a ver com o livro que o patrão escreveu na juventude. Rapaz estranho. Está armado.

— Vocês sabiam que Marko está armado?

Jamil fica surpreso, mas Kadaré apenas limpa os lábios com o guardanapo e sorri amargo.

— Paulus fugiu da Albânia, não da perseguição política, mas devido a um grande amor proibido. E, por esse amor, ele fez grandes promessas e recebeu um valioso presente sob a promessa de jamais revelá-lo. Mas, sendo poeta e escritor, não resistiu. Contou ao mundo toda a história, e isso enfureceu a comunidade cigana que, desde sempre, muito sofre com os preconceitos. Marko é neto dessa cigana e neto de Paulus.

Pondo de lado nossas xícaras, ao mesmo tempo voltamos nossas atenções para Marko.

— O país de vocês também cultiva suas tradições ligadas à vendetta, não é?

Nesse momento, Paulus entra e Kadaré pede que não nos intrometamos.