Na geléia geral brasileira, alguém tem que servir de medula. Se eu fosse um cabotino, um ingênuo ou um professor universitário medíocre, celebraria a reedição da obra Viva vaia do senhor Augusto de Campos, traçando um histórico da Poesia Concreta e reiterando a sua importância para a arte do século 20. Falaria do método ideogramático de composição de Fenollosa que o autor bebeu via Ezra Pound, e faria uma dissertação definindo sucintamente o conceito de ícone de Peirce. Depois frisaria como estes conceitos serviram para dar à arte concreta a base semiótica e filosófica da imanência absoluta da linguagem, e assim se moldaram como uma luva àquela velha reflexão de Mallarmé sobre o livro como suporte da poesia.

Claro que não deixaria de pagar as devidas genuflexões a Marshall McLuhan, e demonstrar como os meios de comunicação de massa esgotaram o espaço homogêneo e linear daquele tipo de percepção própria à cultura letrada, e inspiraram nosso autor a criar uma poética que aliasse o verbal, o vocal e o visual. Em uns parágrafos carregaria pedras em defesa do uso desses mesmos mass media para a criação da contracomunicação, que iria minar a circulação dos bens materiais e simbólicos na sociedade de consumo. Em outros, revelaria ao leitor como o senhor Campos se apropriou da antropofagia de Oswald de Andrade e, à luz de seus textos teóricos, como Crise da filosofia messiânica, vislumbrou na síntese entre o atavismo de nossa herança tribal e as novas tecnologias uma estrada que nos levaria direto ao estágio utópico e coletivista do bárbaro humanizado pela técnica. A próxima parada desse processo seria, naturalmente, um futuro matriarcal que iria fornecer modelos de convivência mestiça a um mundo cada vez mais frio e desgastado pelo cálculo, ou seja, um futuro em que o Brasil seria uma cultura de exportação porque dono de uma poesia de exportação. Quando o leitor sensato começasse a arquear a sobrancelha e a pensar consigo mesmo como é possível fazer tanta coisa assim, em um passe de mágica, trataria logo de lhe mostrar que há uma fórmula muito fácil para isso: basta transformar o tabu em totem.

Revelaria a todos que a nossa concepção de grande arte é, na verdade, uma invenção européia, e diria que negar essa concepção é uma atitude corajosa, anticolonizadora, e a melhor forma de fazê-lo é a partir de uma desconstrução dessa instituição chamada Literatura. É bom lembrar que esses itens têm que ter aquele tempero indispensável de carnavalização e de relativismo antropológico, e que é sempre prudente citar Derrida, esse teórico exemplar que fez o mundo entender que tudo é uma construção da linguagem, e que a sua avó, leitor, morta em um campo de concentração, não passa de uma fábula.

Para encerrar a minha explanação de intelectual subserviente, poderia ver na valorização da tecnologia uma reivindicação desenvolvimentista. Acharia a busca pelo novo uma necessidade atemporal e, mais do que isso, algo indispensável à aferição do valor de obras de qualquer época. E, como corolário, ressaltaria a sutileza de espírito que o senhor Campos demonstra ao encontrar, seja de maneira deliberada ou por simples limitação, procedimentos de vanguarda no trovador medieval Arnaut Daniel, e assim se assemelha àqueles bons jesuítas que se esforçavam para demonstrar aos índios os cristãos que eles já eram em potencial, e que sem o saber traziam a palavra do Salvador adormecida sob suas tangas.

Nada disso adiantaria. A poesia do senhor Campos é ruim sob qualquer ponto de vista. Não vou me deter aqui provando o quanto há de inconsistente em toda essa parafernália conceitual. Talvez a questão seja bem mais simples, e muitas pessoas a perceberiam se também não tivessem sido abduzidas pelo canto estéril das sereias da Idéia e trocado a vida pelos sistemas, esses castelos de cartas marcadas e jogos de dados viciados que caem sempre do mesmo lado. O fato é que, folheando a reedição de Viva vaia, é impossível não sentirmos aquele cheiro peculiar de mofo que caracteriza as obras coroadas pelas superstições de seu tempo, e nem mesmo o trabalho de maquiagem gráfica competente da editora Ateliê serviu para camuflar o aspecto mais primário de seus poemas, quando muito deu conta do que há neles de constrangedor. E aqui já não é uma questão de divergência ideológica, uma crítica à emancipação da poesia ligada a novos suportes nem uma lamentação romântica, mas um problema da fatura mesma dos poemas, que nos leva a crer com bastante razão que talvez não se trate de biscoitos tão finos assim — e estejam muito mais para o populista do que para o popular.

Analisemos alguns deles. Os mais clássicos, como Viva vaia e Cidade, quando desligados dessa enfiada de conceitos descrita acima, não suportam o peso da mão de uma criança (e olha que eles atraem bastante as crianças). Luxo lixo é de um primarismo na união de opostos só comparável ao rinoceronte de rodinhas de Salvador Dalí ou às piores propagandas de televisão, e seria o caso de refletir sobre o dilema existente entre o Ovo de Símias de Rodes e a galinha. A propósito, muitos defensores recorrem à téchnopaegnia grega à cata de um antecedente remoto da poesia concreta. Isso não parece ser um bom argumento. Pelo motivo óbvio de trazer à tona com muita nitidez a hipocrisia que há em se reivindicar o mérito da invenção e da ruptura e, ao mesmo tempo, rebater as críticas com o distintivo inapelável de um xerife que represente a autoridade de uma tradição milenar. E por outro não tão óbvio de que qualquer pessoa que conheça a arte da caligrafia árabe, as iluminuras germânicas do século 10, os rebus e enigmas visuais do século 17 ou as pictografias de Rábano Mauro, monge do século 9, não hesitaria em usar muitos dos poemas do senhor Campos como papel de embrulho na falta de algo mais adequado. O poema Código é a sobreposição dessas letras em círculos concêntricos, inscritas umas dentro das outras. Seria o caso de todos os designers do país irem até o poeta paulista solicitar um prefácio. Já Ovo novelo não é uma propaganda das linhas Corrente porque se crê que nesse caso estejamos diante do cerne da linguagem poética: a síntese. Daria no mesmo dizer que nos contentamos com uma lasca da obra de T. S. Eliot ou com um jogo de palavras colhido como uma mísera sardinha no oceano das Soledades de Góngora ou do Finnegans Wake, e que nosso objetivo é travestir uma ideologia em uma pretensa, equívoca e fajuta essência da poesia. No fundo, é o mesmo discurso de essências, eivado de tautologia e cacoetes, contra o qual essa mesma vanguarda diz lutar. E o que há de poético no poema é o duplo sentido coroando um profundo debate estético — o novo no velho — e a evidência de um processo: um novelo se desmanchando e perfazendo o sentido oculto. Coisa fina.

Partindo da crença de que a arte está morta e das premissas de uma antipoesia, o senhor Campos apagou a linha divisória existente entre cultura e arte, figuração e transfiguração, o que levou a poesia àquele território obscuro, de ar rarefeito, no qual os espécimes inteligentes não sobrevivem e onde um poema e um enlatado de designer mais arrojado se distinguem por uma simples questão de lacre e timbre, ou seja, das burocracias mental e circunstancial que envolvem a obra e são alheias ao seu artesanato — o que é o oposto simétrico de tudo o que ele próprio defende. Maiakóvski deve ter feito poemas para cartazes publicitários da Revolução que não entraram para sua obra. O senhor Campos, sob o pretexto de levar adiante uma revolução permanente, ansioso por ter a estatura de Maiakóvski e ciente da impossibilidade natural desse feito, pegou o atalho mais cômodo: fez sua a poesia de circunstância do poeta russo e forneceu a ela uma base ontológica. Com isso conseguiu abocanhar o posto de autor que levou a termo o ciclo histórico do verso no Ocidente sem ter escrito um único verso de relevância. Basta analisar a sua produção pregressa com espírito — e rabo — livre. Curioso, não? Indício evidente de um casamento entre inteligência empresarial e obstinação poética, isso também demonstra que o dilema cultural do Brasil, como muitas raposas balem por aí, é realmente um caso odontológico — ou de polícia. Além disso, é a primeira vez na história da arte em que o trocadilho ganha um estatuto metafísico, e somos obrigados a inferir que por trás da inversão absoluta e global do sentido se esconde um teólogo. Ou, em última instância, simplesmente um padre.

Tudo isso parece decorrer de um problema básico dessa poesia: para levar a cabo a quebra disso que ele chama de automatismo da linguagem (poderíamos então reinventar o grunhido dos primatas ou passar o resto da vida usando a linguagem zaum), criaram obras cujo sentido está sempre fora delas mesmas. Por mais que a função poética seja levada a seu extremo, se desvincularmos o poema do pressuposto que lhe anima ele vira um trocadilho colorido. O senhor Campos parece não ter percebido que a percepção humana é muito mais rica do que um arcabouço ideológico, e que o teste de novas tecnologias feito por um inventor não é nada perto do que a língua, essa tecnologia que tem lá os seus dez mil anos, pode fazer nas mãos de um mestre, coisa que ele decididamente não é. Mas como o que está em questão é uma espécie curiosa de totemismo da era industrial, temos que ter cautela; todas nossas palavras podem ser revertidas contra nós, como os oráculos de lata que dão o segredo errado querendo ver a nossa morte ao decifrá-lo, e representam o oposto do canto de Orfeu.

Mas isso também diz respeito a um problema grave do nosso tempo. Cada vez mais vivemos em um mundo povoado de objetos e cada vez mais as pessoas se afastam do núcleo da sua consciência em troca de grupos, de agregados impessoais e das estruturas vazias fornecidas pelas grandes teorias e pelas instituições (e aqui entram também as universidades com sua parcela de culpa), e evitam o indivíduo concreto, porque ele, no fundo de si mesmo, pode muito bem ter desejos e crenças contraproducentes. A politização da arte e do pensamento transformou e continua transformando seus frutos em instrumentos que revelem ou ilustrem algo que está fora deles, impedindo aquela contemplação amorosa e desinteressada do mundo que é o princípio mesmo da cognição. É muito mais fácil eu dizer que a linguagem virou uma mercadoria e que é preciso tomá-la em sua materialidade para livrá-la da sua condição alienada, do que fazer dela um atestado dramático da minha consciência tomada em si mesma. No primeiro caso, faço uma arqueologia da história da literatura: crio uma nova técnica impessoal que se encaixe na evolução equívoca do grande Espírito do pequeníssimo Hegel, e faço com que a história universal da poesia conflua para o meu umbigo; no segundo, vou às origens mesmo do mistério da vida — e faço da poesia uma representação da minha condição concreta e conflituosa dentro da História. No mais, essa defesa enfadonha da tal materialidade da linguagem desviou nossos olhos do que isso gera de nocivo: a desmaterialização do pensamento.

Fetichismo à parte, por mais que se queira negar o caráter panfletário dos poemas de Viva vaia, é impossível ignorar que eles são bastante fiéis a uma plataforma que não mudou muito em todo esse tempo, e se baseiam naqueles tristes croquis à JK e lembram bastante aquelas cadeiras tipo Mies van der Rohe que encontramos nos antiquários. Ou, se mudou, não acrescentou nada de significativo a seu conjunto original, o que demonstra que esse tal capitalismo é muito mais cruel do que se imagina e muito mais duro de se roer do que os ossos do pobre bispo Sardinha, pois deglute todos aqueles que se apropriem dos seus meios. E quando o senhor Campos deu a sua famosa declaração, segundo a qual o novo não tem data, e publicou o poema Tudo está dito, no qual sugere o beco sem saída a que o fim da História chegou pelas suas mãos, ele de quebra parece ter assinado o seu próprio atestado de óbito artístico.

Porque se tudo o que reivindico em matéria de arte é a novidade, e digo que a sátira tomista, escravagista e anti-semita de Gregório de Matos é nova, digo duas coisas possíveis: ou que meu pressuposto não vale nada — ou que meu tempo, afora a poesia, não vale nada, o que contradiz até aqueles princípios básicos de engajamento na linguagem que Sartre ressaltou em Mallarmé para defendê-lo de alguns marxistas burros. Se tudo foi dito e mudado, o óbvio que ulula é — não há mais nada a mudar e a dizer. Sendo assim, a vanguarda da poesia e da transformação social morre comigo e em mim, o que invalida tudo o que eu havia dito e redito à exaustão e fecha qualquer possibilidade de diálogo em um heroísmo autista.

Agora, analisemos uma dessas pérolas disformes de perto. O senhor Campos traduz a Jeune Parque de Valéry e, na introdução, nos diz que esta é uma obra rondada pelo silêncio (e nos dá uma piscada para que deduzamos naturalmente o que virá depois) e que ele, como tradutor, só se deu ao trabalho de verter os seus alexandrinos para mostrar às novas gerações a arte do verso (sic), que está se perdendo (sic), e esse é o único motivo de seu trabalho. Então nos perguntamos, junto com aquele leitor sensato: se esses versos são tão tradicionais e tão aquém daquela beleza difícil e inventiva que o poeta tanto aspira, por que então ele próprio não os escreveu antes de empreender o seu vôo poético mais radical? Se Valéry morreu em 1945, o que houve de tão catastrófico nesse ínterim a ponto de, no espaço de algumas décadas, termos transformado seus versos em uma curiosidade para pedantes e lançado a poesia ao espaço como única alternativa possível? Provavelmente a Terceira Guerra Mundial, que ocorreu no MAM, em 1956, apenas e tão-somente na cabeça do senhor Campos e de seus epígonos de intelecto pouco afortunado, hoje às primeiras fileiras do coro dos contentes.

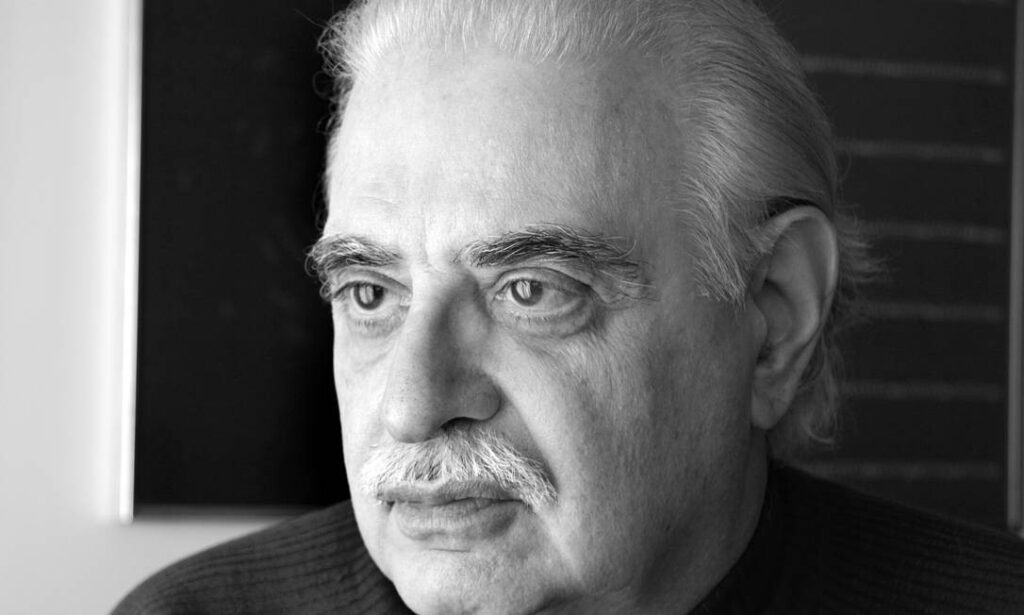

São esses raciocínios circulares a beirar a obtusidade, com uma carga semântica muito forte, que comprometem a literatura crítica desse autor e, em conseqüência, sua poesia, tendo em vista a relação de simbiose entre o poeta e o crítico. Mas a despeito de tudo que foi dito, coloquemos as luas nos is: o senhor Augusto de Campos é um bom tradutor, e nisso mesmo reside sua arte; quem quiser detratar in toto sua reputação nessa área estará pisando em ovos de verdade. Como crítico é fraco, falacioso, arbitrário e sofístico. Sua poesia, se ancorando em pressupostos teóricos, padece dos mesmos males, e deveria ser vista como uma curiosidade que ajuda a esclarecer o restante da obra, como ocorre com alguns caligramas do impecável Apollinaire, caso ele existisse. Há exceções entre os poemas. Mas se a obra em questão é o máximo que o poeta pôde nos dar em mais de 30 anos de atividade, sob o pretexto de um rigor e de uma ética que mais se assemelham a uma natureza pouco generosa, e isso já é o suficiente para alçá-lo à condição de poeta maior, significa simplesmente que hoje o debate artístico em alguns nichos do país só prescinde das clavas em virtude de interdições jurídicas. Deveria ter sido mais rigoroso ainda, e não ter publicado nada.

A ambigüidade dessas crenças também criou uma condição estranha no que diz respeito à recepção dessa poesia. Pode-se dizer que seus teores ideológico e estético encontram acolhida naquela parcela frívola da classe média que, não tendo coragem de promover o enfrentamento político, quer gozar de seu prestígio, e não tendo inteligência suficiente para ler uma grande poesia, quer para si ao menos o benefício social que o seu invólucro e simulacro proporcionam. Talvez por isso ela tenha tido tanta penetração na música popular de extração tropicalista, cuja erudição escolar, quando bem arranjada por algumas dissonâncias malfeitas, dá a áurea de modernidade que atrai tanto aquele público que quer conhecer Sousândrade e ter contato com a música das esferas de Stockhausen sem os inconvenientes do dispêndio de tempo e energia intelectual que a leitura e a educação do ouvido demandam. Foi assim que fizeram a ponte entre a vanguarda e a cultura de massas, mas essa é uma outra história, que pode ser narrada com a parcimônia necessária em outra ocasião por algum professor domesticado pelo hábito.

O sectarismo literário vai assim se perpetuando, já que, nascida sob a égide de um grupo, essa poesia ainda mantém as características básicas que compõem todos os grupos, os protocolos de todas as instituições, e no centro de suas propostas e de seu paideuma há mais uma questão de pertencimento e de defesa de posturas do que de debate de idéias. Do outro lado, no mundo real, não há nada de novo sob o sol: o fosso literário que separa os ignorantes das mais novas aquisições do espírito continua o mesmo, e a contracomunicação saiu pela culatra, ou melhor, pela cloaca. Pois ponderados todos esses anos, o belo livro de Augusto de Campos e sua arte de recusas podem no máximo servir de adereço à ante-sala de alguma decoradora de esquerda ou de catálogo a alguma agência de publicidade progressista. Não era isso que ele queria?