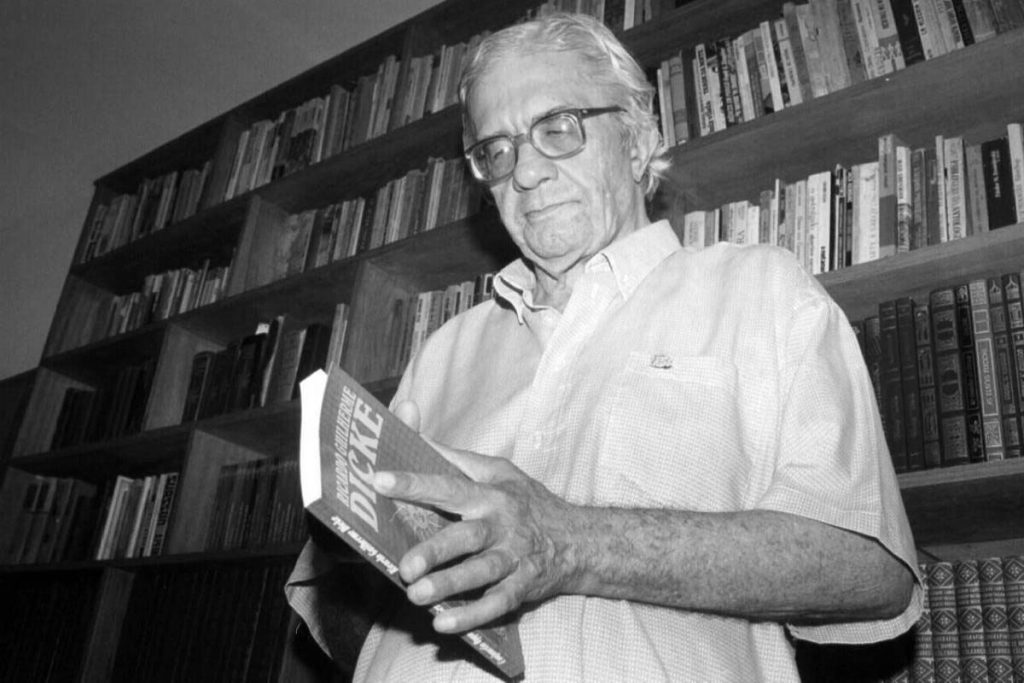

Um exemplo brasileiro de escritor atado à história, e habitualmente muito esquecido, é o do mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke. Os traços mais nítidos da literatura de Dicke — um tesouro perdido no centro do País — são o barroco, impregnado em seu estilo caudaloso e detalhista, o épico, que o aproxima das grandes sagas ao estilo de William Faulkner, a turbulência que emana das palavras talhadas a golpes sangrentos e, por fim, a indisfarçável proximidade com a narrativa hispano-americana, tal qual ela foi praticada pelos mestres do realismo mágico. Esses aspectos, que, combinados, lhe deram a fama imprecisa de “hermético”, se acentuam em O salário dos poetas, seu romance mais recente, lançado no ano passado, em edição restrita, pela Editora da Universidade Federal de Mato Grosso e hoje à espera do interesse dos nem sempre atentos editores do eixo São Paulo-Rio. Dicke, hoje com 65 anos, é, como atestou certa vez Hélio Pólvora, um escritor “emotivo”. “A emoção contida no texto; o texto criado para criar determinadas emoções”, Pólvora escreveu. Emoção derramada, mal contida por longos monólogos — mesmo quando o relato, como nesse mais recente caso, se sustenta na precária voz do poeta-coveiro. Marca que, em princípio, o afasta de uma literatura dominada hoje pelas regras da secura e da elipse.

Na literatura brasileira, ainda assim, Dicke pode ser perfilado ao lado dos grandes épicos, como Rosa (que foi um grande admirador de sua obra, estima retribuída, já que Dicke escreveu uma tese de mestrado em Filosofia, que não chegou a defender, sobre o Grande sertão). Pode-se pensar também em Verissimo e, entre os contemporâneos, talvez em João Ubaldo. Um escritor que não disfarça, mas antes sublinha a dicção regional, no caso mato-grossense, buscando na esfera do particular, na subjetivação máxima, a presença do que seria universal. Um escritor, mesmo assim, de corte clássico, portanto, que pode ser admirado pelos críticos mais austeros. Dono de uma linguagem alegórica, de extração bíblica e que volta sempre para o tema do sagrado— e Dicke confessa ter lido as Sagradas Escrituras por quatro vezes seguidas, ainda menino; de uma linguagem barroca e aderente, que gruda no leitor e o embriaga, e que poderia ter tirado — mas não tirou — vantagens do boom do realismo mágico, de Carpentier e Astúrias. E que, em vez disso, apesar de ter merecido pequenas edições em São Paulo e no Rio, onde viveu por mais de uma década, continua retido na solidão do Mato Grosso.

• • •

O salário dos poetas, sétimo livro de Guilherme Dicke, é a história de um ditador latino-americano asilado no Brasil. Lutando para reverter o ostracismo em glória, o tirano aposentado decide contratar um escritor para redigir um grande livro que eternize sua memória. É sua última aventura, com que se esforça para encobrir a derrota. Para o poeta, é a chance que tem de converter seu talento em ouro. Dicke é hoje um senhor silencioso, de fala lenta e olhos desconfiados, muito parecido com alguns de seus personagens. Vive com a mulher numa pequena casa de bairro em Cuiabá, amontoada de originais, manuscritos e relíquias, à espera de que, apesar das honras dispersas que sua literatura já mereceu, enfim o descubram. “Confesso meus mais queridos desejos: os elogios dos grandes sabichões e o louvor dos melhores críticos”, diz. Vaidade de que não se envergonha: “A natureza fez assim, fica assim”.

Dicke teve, sempre, alguma proximidade com o jornalismo — que também não lhe serviu como escritor. Durante a longa temporada em que viveu no Rio, levado por Nelson Rodrigues, trabalhou durante dois anos como repórter policial de O Globo. “Toda manhã, eu telefonava para as delegacias da Baixada Fluminense para contabilizar o número de homicídios registrados na noite anterior”, recorda. Depois, de volta a Cuiabá, chegou a ser redator-chefe do Correio da Imprensa. “Na verdade, eu era o substituto. Mas, como o titular passava as noites bebendo e depois desaparecia, eu ocupava seu lugar”. Se o contato com a imprensa não o ajudou na divulgação de seus livros, avalia, ele o marcou muito como escritor. “Aprendi bastante escrevendo na dureza dos jornais”, diz. “Sutis influências que entram em tudo o que escrevo”. É provável que da paisagem sobrecarregada e tensa visualizada pelos jornalistas provenha parte importante do mundo irregular e conturbado de suas narrativas.

Dicke reconhece a forte influência da literatura hispano-americana, em particular daquela do realismo mágico, em seus livros. Sobretudo no mais recente deles, O salário dos poetas. “Eu o escrevi seguindo o rasto de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Miguel Angel Astúrias e Alejo Carpentier”, admite. E, evidentemente, de Augusto Roa Bastos. Um colombiano, um mexicano, um guatemalteco, um cubano e um paraguaio sintetizados, em pleno Mato Grosso, por um escritor que não teme as influências fortes e nem esconde seu interesse pelas sínteses. “São esses os escritores que ainda hoje mais leio”, diz. “Leio-os porque são a expressão pura da alma do continente”, explica. Daí o barroco, que se mescla ao maravilhoso, de modo que Guilhereme Dicke, instalado em Cuiabá, parece, às vezes, dar as costas para o Brasil enquanto olha para os povos que se agrupam na direção do Pacífico. “São escritos barrocos sim, porque assim sente meu coração e assim sai da pena que permeia o meu trabalho”, diz. Na tradição brasileira, Dicke parece mais influenciado pelo cinema, em particular pelo Cinema Novo — também ele dono de um estilo tortuoso e ornamentado. “Glauber Rocha me influenciou enormemente”, aceita. “Vi todos os seus filmes várias vezes”. Na temporada em que viveu no Rio, Dicke chegou a cursar, sem concluir, um curso de cinema ministrado por Glauber no Museu de Arte Moderna.

• • •

Outra marca da literatura de Guilherme Dicke é a ferocidade, e ele a atribui ao contato intenso que, no Mato Grosso, se tem com a natureza. “A natureza daqui é feroz. E ela está se voltando contra aqueles que buscam destruí-la com queimadas, mineração e desmatamentos”, acredita. Tal ímpeto, que se acerca da selvageria, mescla-se, contudo, com uma linguagem de fundo filosófico. Ainda durante a temporada carioca, Dicke fez um mestrado na área de Estética, na UFRJ, mas não chegou a defender a dissertação final. Os sinais, no entanto, são visíveis em suas narrativas. Uma filosofia que mistura a visão de mundo dos capiaus com um sangue alemão. E que “pensa o universo em que vive, com a facilidade e a cumplicidade do mundo com suas antenas invisíveis”. E temperada, ainda, por um manso pessimismo. “Num mundo que caminha para a autodestruição, a gente só pode ser pessimista”, diz.

Existe hoje um pequeno núcleo de estudiosos da obra de Guilherme Dicke no interior do Mato Grosso, mais precisamente em Barra da Graça, coordenado por Hilda Magalhães. Um caso isolado, cercado por um imenso silêncio. Dicke, que já foi também artista plástico e parou de pintar há mais de dez anos, trabalha, no momento, em dois livros: Orkus, a saga de um grupo de guerrilheiros durante a ditadura militar, e Como o silêncio, história que se passa numa serraria.

• • •

Mato Grosso nos guarda outra grande surpresa, essa no campo da poesia: Lucinda Persona. Uma das características da poesia é o ruído inconfundível, o sotaque absolutamente peculiar que faz com que um verso de João Cabral jamais se confunda com um verso de Drummond, um verso de Drummond não possa ser tomado, nem pelos leitores mais desatentos, como um verso de Pessoa. Domínio do particular, a poesia inclui, contudo, seguindo a formulação de Fernando Pessoa, um apelo fremente ao real: “Deixem-me apenas/ A consciência lúcida e solene/ Das coisas e dos seres”. Relação estreita, e intensa, através da qual as palavras produzem uma marca, tão exclusiva quanto uma impressão digital. Como disse Kafka, numa carta a Oscar Pollack, pensando não só na poesia, mas também na prosa: “acho que deveríamos ler apenas a espécie de livro que nos fere e apunhala”.

Há um gracejo tosco, um chiste, que pode exprimir um tanto da poesia de Lucinda Persona: “Me inclua fora disso”. Seus versos se expandem por exclusão — e é por excluir (como se incluísse) o que é mecânico, o que se passa apenas no domínio das falas iguais, que uma tonalidade especial deles se ergue. “Diferente/ e negativo,/ é este modo de sentir”, Lucinda anota em Arroz doce. Seu Sopa escaldante (7Letras, 2001) é um livro com versos que partem dos laços, banais, que atam a imagem da mulher ao ambiente doméstico da cozinha. Os poemas são divididos em seis séries de pratos. Eles recebem títulos como Spaghetti alle vongole, Dois maços de alface, Carne moída e Na cebola que corto. Tudo parece conhecido e caseiro, mas é por se sentir excluída desse mundo tão corriqueiro, e para desestabilizá-lo, que Lucinda Persona escreve.

• • •

Lucinda Nogueira Persona nasceu no Paraná, mas vive em Cuiabá. É bióloga — ofício que pode explicar, em parte, seu intenso apego ao real. Antes desse livro, publicou duas outras coletâneas de poemas: Por imenso gosto (Massao Ohno, 1995) e Ser cotidiano (7Letras, 1998). Em todos eles, ela joga, mas simultaneamente quebra, com aquelas expectativas mais comuns a respeito da “poesia feminina”, gênero que é na verdade uma contrafação, já que a poesia, como aliás a língua, não tem sexo — tem, no máximo, gêneros gramaticais. Mas há algo nesse dito “feminino”, a leveza, um suspeito despreparo, a inconseqüência, que se expressa, mais nitidamente, na epígrafe tomada de Clarice Lispector: “Faço o possível para escrever por acaso”.

Num poema como De amor, está registrado seu espanto: “sou animal e vivo/ em local desprotegido”. Sua paciência para com a monotonia está testemunhada em um poema como As cadeiras já que, imitando-as, “não temos coração/ nem memória/ só um hábito”. Uma serenidade que remete àquela registrada em Caldo espesso: “a vida é que passa/ o tempo fica”. Apego às coisas que são, ao corpo com seus humores irreversíveis, seus fluxos, suas mutações, sinuosidades que atestam a presença da vida. Ao habitar esse intervalo entre a mobilidade e a fixidez, uma poeta como Lucinda, contrariando os cânones da poesia contemporânea, não solta a mão do laço que as ata, mas, ao contrário, é sobre ele que se instala. E ali, sem afobações, acalenta o sabor do paradoxo, como no verso de As casas dormem: “o sono é uma ausência que cresce”.

• • •

Mesmo que o leitor estranhe a princípio sua maneira desviada de se aproximar do mundo, não ficará impassível diante dos versos de Lucinda Persona. A poesia de hoje está, quase sempre, dizendo a mesma coisa — ou a mesma ausência de coisas. Falta aquele soco (Clarice, que foi poeta sem escrever um único verso, falava em um sopro) que, emanando dos versos, é capaz de nos sacudir. Pois a melhor poesia, mesmo a mais discreta (pense-se em João Cabral, com seus poemas de cabra e de pedra, mas armados sobre filetes de sangue), não se detém na superfície dos objetos, nem toma o poema como um objeto concreto a ser manejado, teorizado, a escapar do poeta a cada tentativa de abraço; ao contrário, o percebe como algo que arrasta atrás de si um rasto pessoal (não de confissão, mas de configuração) e, uma vez examinada, verá que essa marca nunca se confunde com outra, que é insubstituível.

Diz Lucinda: “Me apanha em cheio/ o ar livre da poesia”. Feitio, pois, associado necessariamente à liberdade extrema. A poesia asmática de hoje, gerida pela dispnéia, aquela que puxa o ar das coisas e ele não vem, faz o movimento oposto ao da poesia de Lucinda Persona na qual, se lemos, somos apanhados por uma hiper-ventilação, sopros que ameaçam perfurar nossa lucidez. Esse susto, no entanto, se dá no pouco; e nos versos de Lucinda — poemas sobre poemas, desdobrados um sobre os outros até revelar a espinha da poética — predominam as intenções modestas, os pedidos exíguos, o quase nada. Acordada no meio da noite, ela caminha até a cozinha, e vai apalpando as coisas inofensivas “até o instante em que abro a geladeira/ e o frio da paisagem me apanha em cheio”. Ao abrir a geladeira, num gesto tão banal, “desde o primeiro instante/ em que o vento ártico/ de repente me toma/ o peso da branca e simultânea luz”. Ela diz ainda: “é curioso notar/ como o pouco me contenta/ como a minha alma se parte/ na curva peitoral de um frango assado”. Porque não é o frango, mas o susto que nele se guarda.

• • •

Lucinda se entrega às palavras, afinal seu objeto, mas não se detém em sua opacidade, nem com elas se contenta. Palavras são valises, que carregam não só outras palavras, mas coisas. São veículos. Ela diz: “estou cansada/ mas não quero perder os objetos/ tal como se apresentam”. A poesia de Lucinda, na trilha dos versos tramados pelos grandes poetas, carrega, no bojo de cada verso, mas sem precisar alardeá-lo, sua própria teoria. E é porque produziu essa teoria contra todas as certezas, e foi capaz de nelas se forjar, que Lucinda Persona se fez uma poeta original. Afinal, é função do poeta “imaginar o que o universo trama”. Especulação que Lucinda, contudo, faz aos pedaços, docemente, ou, como está em Hotel em Veneza, de modo quase neutro, “calma e sóbria, feito uma abóbora”.

E a cada passo, porque sabe manejar a faca invisível que tem nas mãos, Lucinda Persona se pergunta o que afinal é um poema. “Essas observações são importantes/ ao poema? Não sei/ este é um poema? Também não sei”, anota em Não é o Tibre que transborda. Tudo se faz discretamente, sem o alarde dos grandes fabricantes ou o brilho das grandes etiquetas. Tudo se faz, enfim, em compasso firme, quase em abraço, com a realidade. “Não que as palavras fundamentais/ estejam ausentes/ é que minha ligação com a realidade/ é muito estreita”, escreve. Retida no real, sem abdicar de seu corpo, sem negar o ritmo da própria respiração, é daí, dessa limitação que a poeta pode emergir. Emergir daquele real em que se gruda, viscosamente, como a lesma porque “melhor do que eu ela sabe/ entregar-se à vida”.

Há uma auto-definição, entregue em Carne moída: “sem dúvida nenhuma/ sou sessenta quilos de ossos/ nervos gordura e carne/ moída de tristeza”. Pequenez semelhante à dos versos. Seus poemas “são desses caracóis menores e comuns/ cinzento como as intimidades”. Versos “colossalmente cautelosos”. Até porque a poesia — aquela que não é arrogante, nem se quer impecável — é sempre insuficiente. Lucinda diz em Conta-gotas, um pequeno e delicado poema sobre o sofrimento: “Nada/ do que se possa dizer/ vai dar a medida exata/ das dores que ela sentia”. Resta, como contraponto, recordar alguns versos do poeta americano Carl Rakosi: “Quero penetrar o particular/ tal como uma coruja espera/ por um rato de deserto”. Atitude que Lucinda abraça com grande fervor.