De escritores já falecidos e com obra publicada com certa regularidade, quase sempre é fácil saber a posição na hierarquia de sua geração ou na do conjunto da literatura do país e da língua. Pode haver disputa motivada por diferença de pontos de vista — entre quem valoriza acima de tudo o trabalho formal e quem valoriza mais o retrato direto da vida, por exemplo, pode haver dissensão grave quando se tratar de localizar determinado escritor no ranking dos melhores. Mas mesmo essa disputa é secundária, se estivermos falando de escritor falecido, com obra publicada e prestigiado, porque saberemos que ele pertence de direito ao quadro dos autores que merecem leitura continuada, atenção acadêmica, registro crítico.

Traduzindo em exemplos concretos: eu posso não gostar de Clarice Lispector (e aliás não gosto mesmo), mas não tenho dúvidas de que ela pertence ao melhor universo dos romancistas brasileiros; eu posso não prestar muita atenção a José Lins do Rego, mas sei que ele está lá, no mesmo grupo; e assim, com as variações cabíveis, Erico Verissimo, Jorge Amado, Cornélio Pena, Raquel de Queiroz etc. (Para não turvar o raciocínio, vamos deixar de lado os gênios maiores, os Machado, os Graciliano, os Guimarães Rosa, gente não só superior como plenamente realizada em matéria artística.)

Parece tudo óbvio até agora, matéria em que não há divergência? Então prepare-se para o problema, porque há um autor já falecido, com obra publicada mais ou menos regularmente, com méritos reconhecidos ainda que a custo, sobre o qual não parece haver nem os mínimos consensos, aqueles que devem estar (e realmente estão) aquém e além das disputas de gosto e de ideologia. Este autor se chama Dyonelio Machado e viveu entre 1895 e 1985; dele, acaba de sair nova e bonita edição, um romance a meu juízo clássico, desses de figurar nas listas de indispensáveis — mas esta é uma opinião largamente controversa. Estamos falando de O louco do Cati, romance de 1942, agora editado pela Planeta, com posfácio de Maria Zenilda Grawunder, uma especialista em sua obra (mas cujo texto não contribui muito para alterar o quadro da crítica).

A tarefa deste pequeno artigo será uma tentativa de decifração dos motivos pelos quais Dyonelio e seu Cati não figuram naquela alta hierarquia.

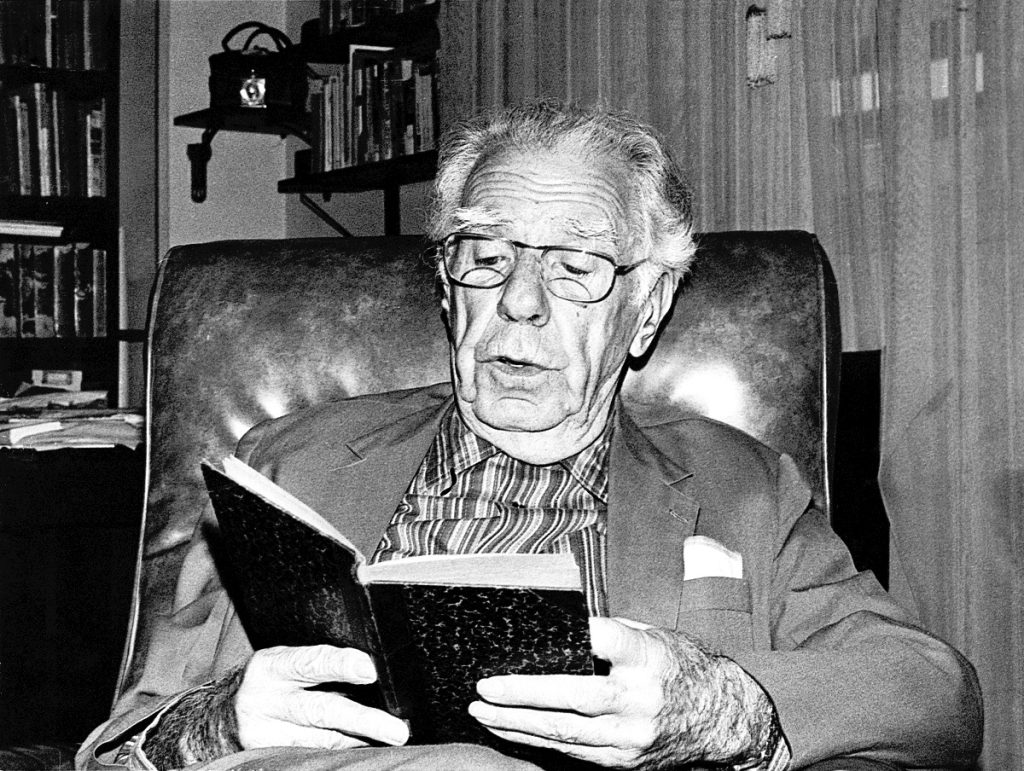

Do ponto de vista estrutural, o romance é um primor de composição, ainda que talvez por acaso. Sabe-se que Dyonelio o escreveu em péssimas condições de saúde, em 1941, quando convalescia de uma doença no coração e, impedido de fazer qualquer esforço, ia bolando a história e ditando-a a sua mulher e a sua filha (auxiliaram na tarefa da datilografia uma poeta interessante, Lara de Lemos, e um romancista de obra tão forte e significativa quanto problemática em sua resolução, Cyro Martins, ambos gaúchos e próximos do autor.) Dyonelio, nesta altura da vida já tinha passado por algumas durezas. Nascido em 1895, numa cidadezinha sobre a fronteira com o Uruguai, teve o pai morto (a facadas) por um questão vagamente política quando tinha apenas sete anos, o que o obrigou a trabalhar logo, em serviços humildes. Consegue estudar com auxílio de um tio, que porém lhe falta quando está por ingressar na Universidade, já na capital, Porto Alegre. Retorna à terra natal, ingressa no serviço público, casa, tem uma filha e ingressa em Medicina, de novo na capital, vindo a formar-se já maduro.

Publica um livro de contos (Um pobre homem, 1927), tido por Erico Verissimo, seu contemporâneo, como o primeiro livro de tema urbano no Rio Grande do Sul, terra de muito relato de tema rural — aquele tema que, do ponto de vista dos grandes centros, se chama vulgar e imperialisticamente de “regional”. Filia-se ao Partido Republicano por esta época, envolvendo-se profundamente na política, mas permanece no âmbito da agitação social, sem cargos nem funções. Tranfere-se para o Rio, no começo da década seguinte, para formar-se em Psiquiatria, ofício raro então. Voltando ao sul, já com o segundo filho, trabalha, milita (ainda no PRR) e, por sua representatividade e destaque, é um dos líderes da Aliança Nacional Libertadora, organização pára-comunista que confrontava Vargas. Por essa específica ligação, é preso, e passa um ano na cadeia em Porto Alegre, completado por outro ano enjaulado no Rio de Janeiro.

Foi pouco antes desses últimos fatos que escreveu Os ratos, novela que gestou por anos e escreveu em três semanas, ganhadora do Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras — prêmio de que ele fica sabendo quando está preso, a caminho do Rio, no porão do navio. Na cadeia carioca filia-se ao Partido Comunista, já dissolvido seu antigo Partido, por Getúlio, pouco antes. Feitas as contas, portanto, o Dyonelio de 1941 é mais que um doente: é um sobrevivente de duras experiências da vida e da cadeia política, um homem maduro, de seus 46 anos de idade, com uma extraordinária novela já consagrada, do ponto de vista crítico, apesar de tudo.

O livro é ditado, então. Há quem veja nessa circunstância a matriz da linguagem do texto — direta, em frases curtas e parágrafos breves, com descrições detalhadas apenas quando tratam de coisas pequenas, e esfumaçadas nos grandes planos; linguagem que acolhe, com grande parcimônia, algo da fala popular; linguagem que encerra um paradoxo, por ser ao mesmo tempo fluida, ausente de obstáculos, mas a serviço de relatar uma trajetória perfeitamente obscura, que o leitor vai acompanhar ao preço de muita desorientação.

Vendo a coisa do alto, pode-se resumir o procedimento narrativo da seguinte maneira: uma voz narrativa em terceira pessoa onisciente relata, já a partir da primeira linha, a movimentação de um personagem estranho, sem nome (nunca se fica sabendo seu nome cristão ou civil), que anda de chapéu e parece não reagir a nada do que acontece, parece submeter-se ao destino imediato que cruza seu caminho. Este sujeito nunca fala, a não ser em situações de pânico, de medo (acontecem algumas em seu caminho), quando então grita algo relacionado com “o Cati” — o sujeito foge espavorido quando reconhece no presente alguma coisa que lhe recorde “o Cati”. Por isso mesmo, fica sendo chamado assim, o Cati, ou o Louco do Cati, o Maluco do Cati (num momento quase idílico de sua longa peripécia, será chamado de Seu Cati).

O que é “o Cati”? A biografia do autor explica com facilidade: trata-se de um riozinho de Quaraí, a cidade natal de Dyonelio, ao pé do qual o governo gaúcho mandou construir um quartel militar, para guarda da fronteira, nos anos 1890. Não qualquer quartel: um estabelecimento modelo, que era também escola militar e fonte de iniciativas modernizantes na região. Seu comandante foi o afamado coronel João Francisco Pereira de Sousa (1866-1954), que recebeu de Rui Barbosa o apodo terrível de “a hiena do Cati”. Rui tinha um motivo: era fama que naquele quartel se praticaram as maiores atrocidades contra os inimigos do regime republicano gaúcho, durante a Revolução de 93 a depois dela, até a altura de 1908. O coronel teria patrocinado, mesmo em tempos de paz formal, práticas como a degola, aplicada indiscriminadamente contra os inimigos, que eram muitos. Daí a fama.

O quartel foi destruído, depois de esvaziado em seu poder, real e simbólico. Mas o menino Dyonelio cresceu ali, na cidade a que pertence o Cati, e certamente ouviu a fama do Hiena, que estava no auge de seu poder quando houve o assassinato do pai. Fama que vai retornar no romance, sob a forma de memória atormentada, fragmentada e impiedosa.

Aquele personagem, o Louco que dá título ao romance, vai ser o fio condutor de uma longa jornada pelo território brasileiro. Por acaso ele entra numa excursão de homens até o litoral gaúcho, e por acaso passará uns dias ali; vai acompanhar um dos camaradas dessa circunstância, o Norberto, num deslocamento até o Rio de Janeiro, sendo ambos presos na altura de Santa Catarina; por golpes da sorte, Norberto é libertado e consegue a soltura do Cati, e os dois amigos passam umas semanas na Capital do país, sempre vivendo de pequenos expedientes; Norberto fica ali, mas despacha o Louco para São Paulo, na companhia de outras pessoas; mais uns dias de estadia e uma viagem ao sul, de retorno, que vai levar nosso personagem a Lages, Santa Catarina, para outras semanas de estada; finalmente retorna ao Rio Grande do Sul, à região da fronteira com o Uruguai. (O leitor não precisa reter esses detalhes todos: a nova e cuidada edição reproduz um mapa feito a mão pelo autor, com o trajeto, as datas, as permanências e os meios de transporte utilizados em cada etapa.)

Dito assim, parece que o Louco é um protagonista como qualquer outro. Mas não. Ele nunca é protagonista, em cena alguma, com exceção da cena final, espécie de explosão liberadora que não convém relatar aqui, sob pena de minar a surpresa necessária. O Maluco não fala, não pensa, não age — o narrador de vem em quando diz que o Maluco “cisma”, e isto é tudo —; os passos que dá são regidos totalmente pelos outros; ele sequer aprova ou reprova a comida que é servida, na cadeia ou numa casa chique de São Paulo — e é de registrar que O louco do Cati é talvez o romance brasileiro em que mais aparece a cotidiana mesa de refeições, com detalhes descritivos plenamente relevantes para o desenho da psicologia e da sociologia dos quadros.

Aqui está, talvez, a novidade das novidades, o motivo de o romance de Dyonelio não encontrar lugar entre as unanimidades a que faz jus: é mesmo difícil entender um protagonista que está no título mas, não age, que se desloca longamente pelo território nacional, mas nunca segundo sua vontade, que não fala nada a não ser os gritos assustados com que rejeita um fantasma de sua vida — “É o Cati! Isto é o Cati!”. É muita imprecisão para um romance realista, talvez; para um romance que, descontadas as óbvias diferenças, poderia perfeitamente ser base de roteiro para um filme neo-realista italiano da mesma época. Imprecisão que só faz crescer, ademais, com o esgarçamento das referências concretas ao mundo real: fala-se vagamente em um crime acontecido em Porto Alegre, em uma possiblidade de revolução que virá pela fronteira, em uma eventual adesão ao governo. Mas tudo isso é relatado, no romance, como frases soltas, como coisas entreouvidas, que jamais chegam a formar sentido de conjunto.

Prova da superioridade de Dyonelio, então: aquele narrador de terceira, tecnicamente onisciente, só nos dá, aos leitores, informações fragmentadas, tal como se fosse o Louco o filtro entre os fatos e o relato deles. Ao contrário das opções realistas diretas de seus contemporâneos — com a honrosa exceção de Graciliano, com quem de resto Dyonelio tem mais de um parentesco —, o autor parece ter escolhido aprofundar a opção já experimentada em Os ratos, de anos antes. Ali, da mesma forma uma voz narrativa em terceira acompanha um dia na vida de Naziazeno Barbosa, um modesto funcionário público que precisa arranjar dinheiro para pagar o leiteiro, que ameaçou cortar o fornecimento; mas esse arranjo narrativo não nos dá a segurança do narrador onisciente, que porém está ali, potencialmente, num descompasso que nos sufoca, pois insinua poder dizer mais do que sabe (o passado, o futuro, os outros lugares, o interior dos demais personagens) e sonega tais informações; e esse descompasso é o chão que nos é roubado, a serenidade que não temos, o horizonte largo que nos é vedado.

Isso quer dizer que o Maluco é menos indivíduo ainda que Naziazeno: este ao menos tinha nome, endereço, uma família, um emprego — e uma dívida, a definição da individualidade no nível mais elementar, nas economias de mercado. O Louco não tem nada disso. O que tem são fantasmas, tormentos; não fala, não pensa, não convive; também não agride, o que já é um algo, consideradas as coisas a partir de nosso pobre e assustado mundo de hoje.

Dyonelio, naturalmente, mexia conscientemente com os vespeiros certos. O miserável Naziazeno viveu aquele dia atrás das poucas notas com que saldar a dívida — notas de que ele se aproximou no cassino, notas que ganhou e perdeu num estalar de dedos, notas que um subalterno como ele percebe apenas como fetiche, num nível absolutamente rebaixado de compreensão do mundo capitalista, o mesmo nível em que operam tanto as loterias e os Sílvio Santos dos Baús quanto os assaltantes, do banco ou do bolso; o miserável Louco do Cati vive por menos que isso ainda — e é notável a presença do dinheiro ao longo do romance, aparecendo primeiro como cédulas fora de circulação, mas que o Louco quer usar para pagar a passagem do bonde, depois como migalha para comprar comida em pensão ordinária, depois ainda como uns papéis amassados e molhados num bolso esquecido da roupa.

A edição atual tem, entre seus vários méritos, o fato de ter pela primeira vez apresentado o livro com capa decente, com reprodução discreta de quadro de Iberê Camargo, artista maior do Brasil, gaúcho também, um expressionista como Dyonelio. As anteriores eram horríveis, e pior que isso, induziam a leitura errada: na edição de que eu dispunha, a segunda (Editora Vertente, 1979), a capa estampa uma figura de lobisomem algemado. Lobisomem algemado, sim senhor. Não tem o menor cabimento plástico, e menos ainda cabimento estético, como acompanhamento de um romance. A capa é uma intepretação do romance, feita a partir de um dado secundário e mal compreendido. É fato que o Louco, quase no fim de sua trajetória, sente-se uma espécie de animal, o que se soma a várias passagens em que o narrador fala do “focinho” do personagem; ele caminha pela paisagem desolada do pampa, à noite, e é visitado por fantasmas de sua vida, incluindo um lobisomem.

Foi o que bastou para o capista seguir vários críticos equivocados (neste aspecto, inclusive a organizadora do volume atual, que no entanto tem a seu favor o fato de estar trabalhando pela divulgação de Dyonelio há anos) e centralizar uma sugestão, entronizando-a como ícone do romance. Interpretação simplória, porque quer filiar o romance de Dyonelio, na marra, ao dito “realismo mágico”, ou “fantástico”, com o qual não tem afinidades; ícone errado, porque o que está em jogo ali é a trajetória histórica de um homem real, um sujeito esvaziado em sua humanidade, mas ainda ativo, pateticamente ativo e em busca de sua liberdade, a espiritual acima de tudo.

A reparar na edição, alguns erros de revisão, especialmente um, que merece punição crítica exemplar. Na segunda frase do capítulo “Não se compreendia”, já na última das cinco seções em que o livro se divide, lemos, na edição nova: “O maluco ia desenrolando com os dedos molhados as células amarrotadas, algumas já rasgadas (todas envelhecidas antes do tempo).” Células? Confiro na edição de capa horrorosa: “O maluco ia desenrolando com os dedos molhados as cédulas amarrotadas” etc. Cédulas, as cédulas de dinheiro, o dinheiro que é um dos temas reiterados na surdina pela extraordinário romance de Dyonelio.

Que o romance possa ser lido como alegoria ao Estado Novo, ou a um Estado Arbitrário qualquer, me parece cabível; que ele seja uma retomada alucinatória da medonha experiência da degola como prática bélica e policial rotineira no Rio Grande do Sul, da mesma forma; mas desconsiderar as dimensões críticas postas por Dyonelio, como o desespero humano em busca da liberdade e a estonteante estupidez gerada pelo fetichismo do dinheiro, isso é demais. Ou melhor: é tão de menos, que faz pensar que um dos motivos de O louco do Cati e a obra do autor em geral terem tido pouca compreensão é justamente a recepção frágil ou obtusa, a falta de acolhida no nicho adequado, que é aquele que já acolhe os mais radicais romancistas-críticos (não estou falando de realistas-naturalistas, de realistas-socialistas, e pelo contrário), que podem ser claramente distinguidos dos contadores de histórias, dos narradores vanguardistas e dos romancistas saudosistas. Nada contra nenhum deles, mas cada coisa em seu âmbito próprio.

No caso de Dyonelio, o âmbito é aquele que acolhe, no Brasil, Graciliano Ramos, mas também Raduan Nassar, Dalton Trevisan e Fernando Bonassi. É uma família de escritores por assim dizer dostoievskianos, como os argentinos Roberto Arlt (1900-1942), com quem Dyonelio tem mais de uma afinidade, especialmente no retrato paranóide dos personagens e no ar de conspiração dos enredos, e Ernesto Sábato (1911), um atormentado que, segundo me parece, assinaria com gosto a autoria de O louco do Cati. A mesma agrupação a que pertencem William Faulkner (1897-1962), com seus personagens sem articulação racional, e Albert Camus (1913-1960), que publicou seu O estrangeiro no mesmíssimo ano de 1942, sobre tema aparentado, com protagonista quase tão anódino, tão desindividuado, tão extraviado entre Liberdade e Prisão quanto Naziazeno e o Louco.

Dyonelio, portanto, precisou sobreviver aos enquadramentos teóricos precários, que o queriam ou como contrastante com a narrativa de tema rural presente em sua geração (o romance de 30), ou como alinhado com a narrativa “fantástica” presente em alguns contemporâneos (Cortázar poderia, no entanto, servir para uma conversa inteligente) e praticada bastante na geração seguinte. Seu caso é outro: é o dos grandes romancistas que metem as duas mãos na matéria diretamente histórica, abandonam-na naquilo que ela tem de contingente, de imediato, e compõem com o que restou, tendo no centro a psicologia profunda dos personagens. E o que restou é a experiência humana no mundo moderno, presidido pela lógica do Mercado e regulado pelo Estado Policial, em que as chances para a realização humana são sempre precárias, fugidias, breves, e invariavelmente solapadas.