Assistindo à Nostalgia, o filme italiano do russo Andrei Tarkovsky, de 1983, esbarro em uma frase a respeito dos afetos humanos que me intriga: “Os sentimentos não expressos são inesquecíveis”. Para além da beleza do filme, a frase pulsa, frenética, diante de mim. Ela me induz a pensar que o inesquecível não fala do que não conseguimos esquecer, mas, ao contrário, fala justamente do que esquecemos. Não vem do que tivemos, mas do que não tivemos.

Quando calamos um sentimento, quando não o expressamos, quando não lhe damos uma forma, onde ele vai parar? Onde se esconde? Camuflado, mas íntegro, o sentimento não deixa de palpitar. Torna-se ainda mais presente, porque traiçoeiro e inacessível. É a ausência de acesso que torna os sentimentos tão poderosos.

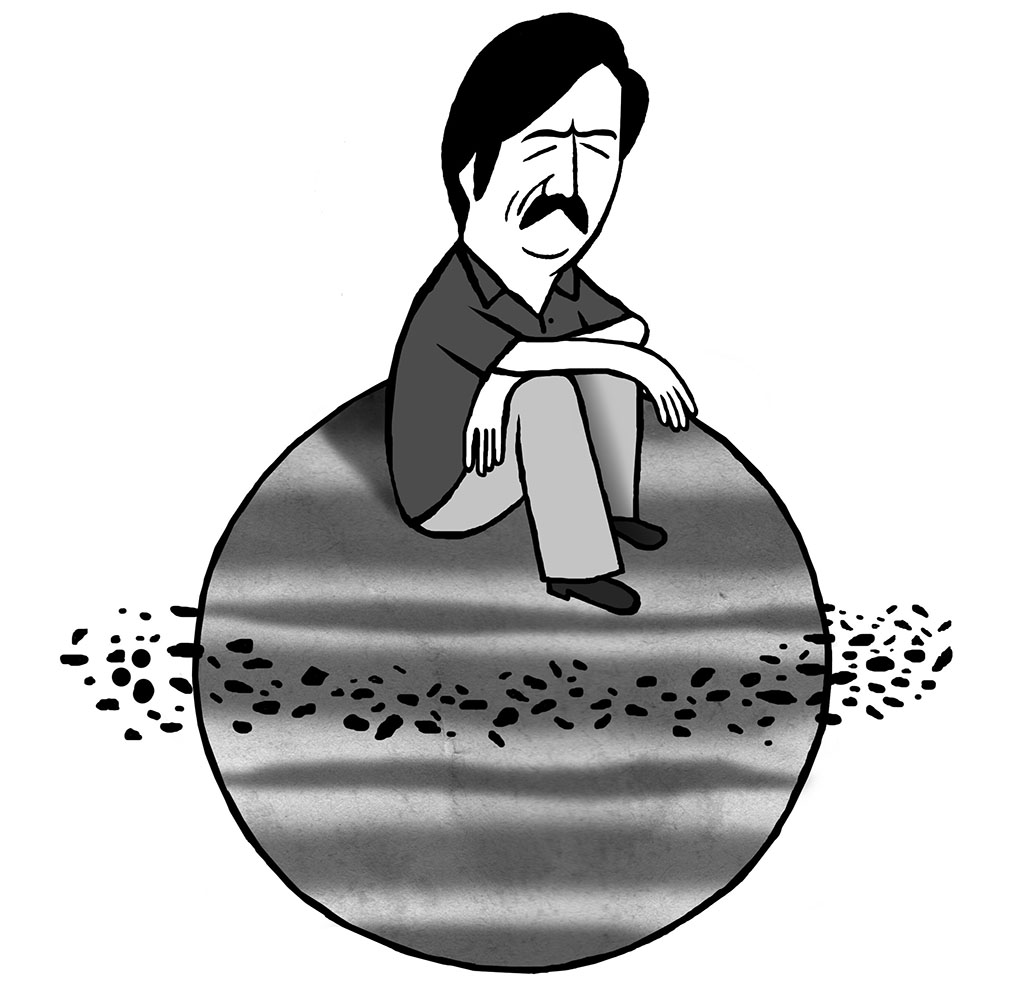

Eles se assemelham à grande atração oculta que Júpiter, o planeta gasoso, exerce sobre a Terra. Júpiter serve de barreira para nos proteger do bombardeio de meteoros. É ele ainda que, com sua atração poderosa, impede que a Lua caia sobre nós. Contudo, admirando o firmamento a olho nu, mal conseguimos vê-lo. É como se Júpiter não existisse. Contudo, sem ele, nossa vida não seria a mesma.

Afasto-me dos mistérios de Júpiter e volto a pensar nos sentimentos não expressos de que fala Andrey Tarkovsky em seu Nostalgia. A nostalgia é a saudade do que se foi, mas também a saudade do que não foi. Estranha ideia: a saudade do que nunca conhecemos. Que, tantas vezes, parece ser a mais dolorosa das saudades.

Pensando na nostalgia, me vem à mente a relação nebulosa, inexistente, que tenho com o senhor Thonsen, meu locador. Sou dado a essas associações livres e impuras. Eis que a figura nojenta de Eric Thonsen me aparece. Nunca nos vemos — pago o aluguel direto no banco. Nem sei se me lembro de sua fisionomia. Consigo recordar que é um homem grandalhão, com cara de bezerro. Lembro que ele sua muito e que gesticula muito também. Relembro de coisas soltas, incompatíveis, que não chegam a formar uma imagem. E, no entanto, ele existe.

Foram essas as impressões que me ficaram de nossos dois encontros na ocasião da assinatura do contrato de aluguel de meu escritório, na rua da Quitanda. Restou-me sua figura pastosa e insípida que, agora preciso admitir, ainda hoje me ronda na sala que ele me alugou. Sala em que, exatamente agora, rascunho a crônica que meu leitor lê.

Nunca pensei a sério no senhor Thonsen. Nunca tivemos problemas, pois pago os aluguéis adiantados. Contudo, agora mesmo, ele circula como um vulto desaforado entre minhas estantes. O senhor Eric Thonsen não é um homem, é uma impressão — e é aí que ressurge a frase enganadora de Tarkovsky. Enganadora não porque minta, ao contrário, porque diz a verdade. Quase não dizemos hoje a verdade e, quando ousamos dizê-la, ela toma sempre a aparência de uma fraude.

Nesse momento estou sozinho no escritório. Levanto-me e chaveio a porta. Ainda verifico se os trincos de segurança estão fechados. Largo, então, meu texto para o jornal Rascunho e começo a circular entre as estantes. O texto que escrevo — este texto — me observa de longe. Detrás dele, vejo a figura simpática e benevolente de meu editor, que me observa também.

Lamento, não trabalharei mais em minha crônica hoje. Talvez esse mês eu me atrase e a entregue fora do prazo. Mesmo que tudo não passe de um desatino, devo, antes de tudo, buscar contato com o senhor Thonsen. “Expressar” sua presença, como Tarkovsky me sugere, para só depois, tendo o que esquecer, poder esquecer. Só nos livramos do que vemos. O invisível nos ronda e nem notamos.

“O senhor está aí, senhor Thonsen?” — ouso perguntar. Sinto-me ridículo, temo que a demência senil se aproxime. Dizem que os primeiros sinais do Parkinson se escondem em pequenas tolices — como a tolice a que me entrego agora. “Senhor Thonsen?” — eu insisto. Minha mãe era espírita, conversava com os mortos. Nos velórios, os espíritos faziam fila para cumprimentá-la. Ela dizia, e eu ainda hoje acredito, mesmo não acreditando. Se ela acreditava, está bem, isso era o bastante.

“Senhor Thonsen?” — eu insisto. Só um silêncio grudento, como uma omelete mal batida, me envolve. Uma nojeira. Preferia me ver diante do senhor Thonsen do que sentir esse mal-estar. O leitor, um tanto confuso, deve se perguntar se Eric Thonsen já faleceu. Ao contrário, ele está bem vivo em sua administradora da rua Uruguaiana, no centro do Rio.

Não é um fantasma que, nesse texto, venho evocar. Seguindo o método de Tarkovsky, tento um contato com o não expresso, isto é, com aquilo que não consegui chegar a ver. Conversei por duas vezes com o senhor Thonsen, certa tarde tomamos um café na Casa Cavê. Dividimos uma almofadinha de chocolate. Acontece que eu não lanchava com um homem, mas com um vulto.

Nunca parei para pensar a sério na existência do senhor Thonsen, que afinal é o dono verdadeiro desse escritório. Nunca o considerei como um homem que sofre e que sua e que fica gripado. Preciso vê-lo, formar alguma ideia a respeito de sua figura. Se conseguir isso, não precisarei mais andar pelo escritório chamando por alguém que, eu sei, não irá me responder.

Quanto mais chamo pelo senhor Thonsen, mais me sinto, eu mesmo, nebuloso e falso. Como Júpiter, o planeta imenso, também eu me sinto envolto em uma turbulenta atmosfera, que impede o acesso à grande rocha que se guarda em meu interior — e que sou eu mesmo. De mim, só veem essa atmosfera embaciada.

Do mesmo modo, quando penso no senhor Thonsen, só vejo a nuvem de gases e de fluxos que o cerca. São imagens que não podemos definir e que, o pior, não podemos expressar. São as tais imagens malignas a respeito das quais Tarkovsky nos adverte. Enquanto não chegamos a seu miolo e a sua verdade, ficaremos com um borrão. Continuaremos enganados.

Volto ao computador para continuar a escrita de minha crônica. Se me atraso na entrega desse texto, meu editor não me colocará de castigo, nem cancelará meus honorários. Ainda tento mais uma vez: “Senhor Thonsen?”. Nada acontece. Agora sei que me tornei prisioneiro de meus esquecimentos.