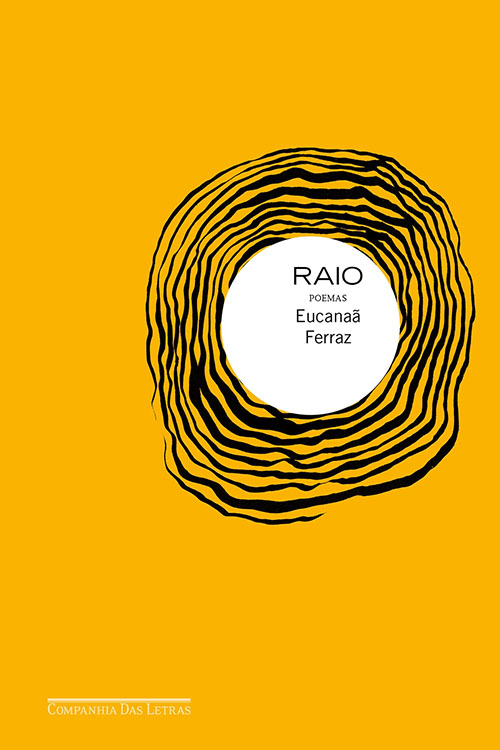

Livro ensolarado esse Raio de Eucanaã Ferraz. Repleto de amarelos (evidência já lançada na capa), os versos desse poeta que vive cercado do calor do Rio de Janeiro evocam, entretanto, o outono. O outono de onde vem o lírico (poeta) e o lirismo (poética). Que permite reencontros fundamentais como o com sua mãe, “Sei que é maio porque de dentro de uma canção/ triste que alegra tudo por onde passa […] é minha mãe que vem”, e também com seus poetas, Drummond sobretudo.

Sobre o viés drummondiano falaremos adiante com um pouco mais de critério. Antes, vale saber, talvez, da ambiguidade do raio. Não é apenas de sol, mas também de relâmpago. Se, no que compõe a plástica da memória, predomina o raio de sol, quando nos voltamos para certa arquitetura de composição, ou mesmo para alguma metapoesia, o que vemos é a rapidez do relâmpago: “Se chegássemos a dizer uma só palavra no tempo do raio poderíamos ver as sílabas riscadas nítidas no espaço”.

Aqui encontramos uma sugestão de palavra como rastro, mais comum à imagem dos raios que vêm das tempestades, em céu sem brilho, do que àqueles tão onipresentes vindos do sol. Estes, os do sol, se impõem mais como espessuras em cuja carne se pode ver e sentir o mundo. Paradoxalmente, os raios onipresentes do sol revelam, por meio da transparência maior, a luz, o opaco do mundo. Assim o poeta coloca o raio no limite do que vemos, o risco no céu, e do que permite ver, a carne de luz.

Mas por que razão tornar opaco o que aparentemente está claro, nítido, dado desde a capa? Eis então que passa a interessar de maneira especial a arquitetura poética do livro. Entre o límpido e o opaco está a chave de uma lírica apreendida com os mestres, Drummond e Cabral, porém revertida, quem sabe, em liberdade contraditória dissimulada de leveza.

Explico. Na evocação do outono, com tudo de aparentemente equilibrado que ele possa trazer (temperatura, cores, introspecção), Raio parece se oferecer como livro de águas mansas em tempos de tempestades. A própria orelha do livro sugere um retorno à “leveza que marca sua trajetória [a do poeta] desde o início”.

No entanto, a ambiguidade do opaco com o transparente, ou, o ponto de toque entre o raio do relâmpago e o raio de sol nos chama novamente para uma tensão fundamental que influenciou poetas surgidos na segunda metade do século 20, a saber, a pedra.

A pedra, que em Drummond se colocava como incerteza, monolito moderno, evidência de um mundo torto, de dor, e ao mesmo tempo caminho a ser palmilhado, se manifesta, aqui, no olho do peixe, em princípio, morto na feira. O poema que traz essa imagem, a meu ver, nuclear para todo o livro, começa com “A feira de sempre/ o sempre de sempre”. Esses dois versos contundentes formam a estrofe de abertura e ao mesmo tempo a menor estrofe de todo o poema, que, nota-se, é relativamente longo se comparado aos demais poemas da obra. E o que dá à brevidade da abertura certa contundência é o taxativo ponto final. Ou seja, depois de aparentemente quase nada dizer, já que a palavra “sempre” se repete três vezes num intervalo muito curto, a forte interrupção marcada pelo ponto final revela estratégia semelhante à usada por Drummond no emblemático No meio do caminho.

Conversa com Drummond

Aqui nossas antenas já se apuram. O anúncio aponta que o assunto não é novo. Dito de outra maneira, é uma dialética com a tradição moderna que fatigou as pupilas na inspeção do mundo. É conversa com Drummond.

Desta vez o que fará as vezes da pedra é o olho do peixe morto: “Foi quando sem mais/ na banca de peixes/ o peixe me olhava”. Nova estrofe curta e tensa que, em redondilhas populares, como numa feira, apresenta o drama (o flâneur foi fisgado), o incômodo, a pedra.

No entanto, como toda boa dialética moderna (que não busca síntese), não se trata de alegorizar ou, o que seria mais pobre, emular o poeta que exerce a influência (Drummond), trata-se antes de reconhecer diferentes camadas de sentido por meio do raio (de sol e de tempestade) e se valer das palavras já ditas, “o sempre de sempre”, para dizer outras coisas, propor outras opacidades. Se lá o sujeito lírico recebe a verdade de uma máquina, aqui, quem o vê, o olho do peixe, é que interpela sobre ela, a verdade.

me olhava perplexo

embora parado

como se pedisse

uma explicação:

As perguntas que vêm na sequência do poema são de ordem existencial e acabam esgarçando a dialética com o poeta de Itabira.

por que de repente

me perdi de tudo?

Por que sem aviso

me tornei a pedra

que de longe eu via?

Mas o olho do peixe, que em princípio operaria como pedra no caminho do poeta, assume outro caráter. Não se trata mais de se fazer acesso ao reconhecimento da dor do mundo roto, trata-se mais de materializar-se como ponto ambíguo onde opacidade e transparência coexistem, “seu olhar vidrado/ seu cristal atônito”.

A imagem do cristal é a própria plasticidade que nos remete ao que deixa ver, porém sem deixar de se fazer também um pouco opaco. Esse olho já não é mais monolito que precisa ser tangenciado. É o próprio instante do rasgo, do raio, da poesia que indaga sobre o mundo.

O “vasto mundo” da feira de Eucanaã revela também uma sorte de “sentimento do mundo” drummondiano, o de incomunicabilidade, “Mal entendo a língua/ com que os homens falam”. Entretanto, a língua que o poeta aqui quer entender não é a dos homens, mas sim a do peixe, que é uma “língua olho/ língua enigma”.

Tudo parece remeter a Drummond, e de fato remete, mas ao colocar o olho na pedra, ou a pedra no olho, Eucanaã não apenas subverte a máquina de explicação, transferindo esse suposto poder ao homem hesitante na feira (em alguma medida o poeta mineiro já tinha feito isso), mas ele também apresenta um revés na falta de sol dos poemas niilistas e enigmáticos daquele Drummond de 1951. Lá, um tímido sol ao fim do livro, um breve risco de pomba se permitindo azul, aqui, um sol que se adensa para mostrar que, apesar da dor do mundo, existe um maio, um outono, um amarelo, apesar do escuro do tempo,

(O sol bateu cego

no dorso da lâmina

e a adaga desceu

na carne do mundo.)

Sabemos que O relógio do Rosário, no fim de Claro enigma, vai substituindo a sombra pelo sol, e isso parece revelar sempre uma janela aberta no niilismo de Drummond, mas no poema de Eucanaã esse sol não conota apenas um fio de esperança, uma flor no asfalto, ele sugere, quando refletido na escama do peixe e na faca, que o sol fecunda em raio o poema e o mundo. Impossível não ver João Cabral aqui. Essa faca que desce, lembremos, é o que faz a carne do mundo mais espessa, assim como o corte faz a faca mais faca.

O sol no livro, associado à faca, encarna a própria poesia. E nesse movimento de Drummond a Cabral vemos reelaborada uma pedagogia da pedra. Impressiona ver como Eucanaã, nesse belo poema, não sintetiza os dois monolitos da nossa lírica moderna, antes, ele fecunda em sol para nossa poesia contemporânea as contradições da nossa mais implacável herança, aquela que nos ensinou a botar olho em pedra para sermos vistos não apenas de outro ângulo, mas também de outra substância.

O que de enigmático a crítica ainda terá de desdobrar nesse livro Raio talvez seja a tentativa dos poemas em prosa, nada usual na trajetória desse escritor que tão bem conhece o corte. Para mim, que pouco entendi sobre essa opção, fica apenas a impressão de que estão lançadas aí novas pedras de complicação do ritmo. Pedras que, ao sol de outono, ainda têm muito a dizer na “feira de sempre”. Pedras que, se atiradas ao rio, revelarão que as águas nunca estão calmas, nem mesmo em maio.