Há exatos 30 anos, em Óstia, um corpo trucidado chocou até mesmo os carabinieri, os legistas e os fotógrafos da polícia que acorreram à praia romana, chamados para as providências legais relativas à descoberta de um cadáver. Aquele, entretanto, não seria identificado, mais tarde, como um qualquer, algum mendigo morto por animais humanos soltos na madrugada.

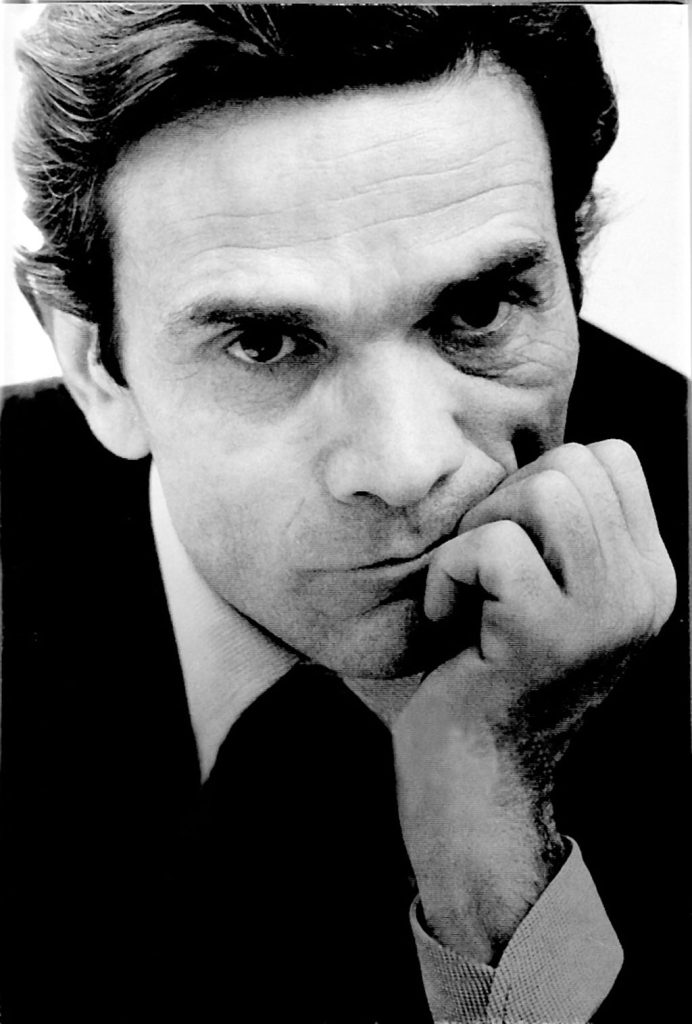

A massa de carne sanguinolenta viria a ser reconhecida como os restos mortais de uma celebridade italiana, um nome mundial cuja morte iria ganhar as manchetes dos jornais e dos noticiários de tevê com imagens cruas do fim do homem polêmico chamado Pier Paolo Pasolini, poeta e cineasta de 53 anos cuja obra sempre expusera as fraturas ocidentais, as chagas vivas no corpo da Europa — que ele reabria não só com gosto iconoclasta.

Estava morta — e daquela maneira — a consciência viva de uma Itália então em desacordo profundo, antes do euro e outras moedas de troca, hoje comuns, do orgulho europeu pelas benesses americanas, dos herdeiros de Napoleão agora presos a compromissos com anões do tamanho de Bush.

A vida de Pasolini acusara outros escândalos — ele não tinha medo, nem usava de panos quentes na hora de denunciar até o Papa —, sua história pessoal sempre fora, no mínimo, agitada, e sua arte funcionava, freqüentemente, como um clamor ameaçando se tornar um Katrina moral lançado contra as praias da ordem… porém ninguém imaginaria um epílogo tão macabro, uma espécie de sacrifício às mãos dos tais “rapazes da periferia de Roma”, por ele amados.

O morto incômodo, a morte escandalosa, o crime foi a grande notícia do dia de finados de novembro de 1975, e repercutiu em todo o mundo. Lembro de ter lido, por exemplo, num jornal recifense, o intelectual católico José Luiz Delgado oferecer a duvidosa piedade do seu comentário de domingo sobre o fim “merecido” do homossexual em busca de aventuras escusas, nos arredores permissivos da capital da Itália. Delgado via o cineasta de Evangelho Segundo São Mateus justiçado (antes da Aids, é claro) pelo velho deus dos judeus certamente punindo heresias de Sodoma e Gomorra, etc.

A morte de Pasolini — curiosamente — tinha toda a nitidez do horror e, ao mesmo tempo, era um borrão de “manchas torturadas”, com suspeitos em fotos de delegacia, desfocados, e toda a confusão de exames, laudos, depoimentos e juízos convergindo para julgar a vítima mais do que o(s) assassino(s) do homem maduro, na sua sortida noturna à cata de ragazzi dos subúrbios de desempregados. Algo no estilo: “Diretor de filmes como Pocilga… o peito esmagado… várias vezes… certamente pelo carro que garotos fizeram rolar sobre o corpo do diretor de Decameron…”, etc. Além do artigo local, lembro bem desse contexto geral, e do teor, digamos, do subtexto passado sobre os fatos e as imagens, para Delgados e delegados, todos tomando a face horrenda da morte como a natural face de um anjo vingador no caminho do sacrificado (a quem? Ao quê?), com crueldade mais do que extrema, às portas antigas da cidade. Os motivos do ódio — o horror, o horror — no Congo da noite italiana, interior e exterior, tudo foi sendo diluído naquela palavra pequena e grande — escândalo —, menor e maior, ao mesmo tempo, do que toda a brutalidade do “caso” brutalizado, pode se dizer, por quase uma idéia só.

Nota 1: Pasolini teria dado uma boa aula de política, moral e semântica, em torno do noticiário estampado sobre o seu “justiçamento”, etc.

Mesmo as lacunas na crônica de uma morte verdadeiramente anunciada — certas ligações dos envolvidos e alguns dos seus passos na noite do crime —, nada subiu à tona mais do que a palavra de toque do “destino” do transgressor (o cineasta) perdido na África da avventura malsucedida, truncando-se a investigação do delitto, por alguma razão obscura das sombras (abaixo, acima da Justiça?) cuja pressão ainda hoje cala o fim de um absoluto contestador.

Não importa. Ou não importa, tanto, celebrar a morte, a “execução”, honrosa ou desonrosa, de Pasolini, sob o carro e sob as palavras que encobrem os pregos na cruz romana de artistas crucificados de cabeça para baixo ou para cima. Importa, muito mais, compreender a inexorabilidade outra do “escândalo”, a marcha do profeta que, em 1975, vivia seus últimos dias de lamentador das desgraças do seu país — e da Europa — e de anunciador de um cenário de catástrofes (sociais, culturais), na culminância do desespero que torna o acontecimento em Óstia, passadas três décadas, um termo, ainda impactante, de vias escatológicas, encosta abaixo, e não só para os profetas sozinhos, na busca noturna da morte.

Profetas — sim — como Pasolini, antigamente desciam do verão nas colinas, soprando nas flautas rachadas pelo lábio leporino da raiva, para apostrofar prazeres que conheciam, vícios que amavam e lamentavam (porque profetas não são sempre santos). Profetas como ele traziam a música, a arte antes das pragas de gafanhotos e outras maldições despejadas sobre as cabeças de pais e filhos, de jovens sem saída e de velhos de uma geração traída pela esperança. (Sabemos, agora, do que se trata ficar sem ela — durante o dia longo ou sob a noite curta, mas interminável.)

Tenho ainda bem presente a aparência, típica de aldeão queimado dos ares do Savena, do artista na verdade nascido em Bolonha (1922), formado em Letras, e sólido na impressão causada logo ao chegar e saudar, com voz rouca, os estudantes de duas turmas agrupadas para recebê-lo, atrasado, numa sala de aula improvisada em Cinecittà, num dia de verão de 1969. Uma presença máscula (muito mais máscula do que julgaria o Sr. Delgado) e cordial, desculpando-se por se recusar, com elegância, a tomar lugar à mesa dos professores, para ficar na “planície” dos estudantes, ora severo e ora humorado, no confronto com algumas provocações que tinham por alvo Teorema, seu filme até então mais polêmico.

Nota 2: a cena pertence a uma época em que filmes “polêmicos” não encerravam as suas proposições na garrafa de formol da indústria (“que recupera tudo”), junto com o umbigo dos cineastas.

O ano anterior — quando Pasolini faltara às conversazioni do CSCR (pelo que também se desculpou), no mais aceso dos debates em torno da obra baseada na sua própria novela — fora o mais que agitado 1968, e ali estava um homem, de 47 anos, adivinhando mudanças e forças fora das previsões de Vovô Marx e, principalmente, longe do alcance do binóculo de plástico do Partido Comunista Italiano. O ex-militante estava apenas começando — no ano posterior às barricadas pequeno-burguesas da Sorbonne — a sua descida das colinas da Emília agrária e pagã, para alargar o campo de visão de nós todos, e dar partida à pregação do partigiano agora armado apenas com palavras e imagens, para lutar contra o “novo fascismo da sociedade de consumo”.

É bem conhecido o discurso obsessivo do poeta, do “Pasolini-pregador”, nos ritos finais da inquietude, fazendo subversivo uso dos semanários italianos, dos encontros com qualquer tipo de público (estudantes, telespectadores, doutores, jornalistas e jornaleiros) — comovido e assustado pela morte gradual das formas dialetais em contato com o kaos urbano, inconformado com a progressiva extinção dos modos particulares de ver o mundo, e revoltado, politicamente, com o cenário dos “compromissos”, italianíssimos, sempre concertados por socialistas-cristãos, padres, aristocratas falidos, eurocomunistas, fascistas e reformistas, todos, da mesma maneira cavilosa, interessados na manutenção do status quo, no fundo, e indiferente às razões históricas de Accatone (1961), mais tarde transferidas — na sua visão “transumanizada” — para os campos da cultura bárbara do novo subproletariado. Pasolini o sentia passível de ser seduzido, por um sedutor, a impor alguma “ordem selvagem”, pela razia dos velhos valores e pela violência, anárquica, dos bandos de “jovens infelizes”. Leiam o seu poema (e compreendam):

A vós, assassinos de baixa extração,

nascidos na sociedade de um tempo de comédia

com vizinhos malévolos e regular vida doméstica

aonde a província e a falta de dinheiro imperavam

Ela opõe uma outra vida camponesa

que conheceu magníficos vasos de terracota

e deu jovens-rainhas

emigrando para a cidade.

……………………………………………………………………….

Vós, reis da saúde grega

como o vento sem cabeça

girais pela Beócia e Atenas,

cabras que cagam na tragédia.

Ela opõe o capricho do vento

que ninguém pode dizer

se vai pela Beócia ou por Atenas,

por Olimpo e Tragonissa, humilde como um rei,

destinado a acabar por aí,

na rapidez, monstruosamente infeliz.

Vós, que manobrais a vida eterna

e a juventude, sois baratos,

irremediavelmente, a preços de liquidação…

É como eu ainda o vejo: recitando o poema da Criada — “Coda às coisas sucedidas” — que se torna numa santa dos cultos populares, no claro teorema de resposta, radical, buscada no cuore antico das coisas. Sentado entre nós (mais natural e esportivamente do que todos os jovens envelhecidos), não parecia encenar aquela “velhice de Roma” — que pudera aprender longe da colina de Osservanza — e tinha algo de um musculoso arcanjo intempestivo, enveredando pela poesia como a única resposta possível para falsas questões colocadas, ainda, em nome das cinzas do Pai Gramsci.

Naquele momento, Pier Paolo Pasolini se parecia muito pouco com qualquer clichê, ainda usado, para recordá-lo como uma figura dos fulgores ilusórios de Via Veneto (que Fellini inventou, com a licença da sua imaginação de provinciano) ou das sombras degradadas dos subúrbios herdeiros de Satura… pois o mais sincero intelectual italiano da segunda metade deste século estava se deixando impregnar, já, da missão quase religiosa de gritar, mais alto e mais escandalosamente, até chegar ao terror de Salò e aos scritti corsari da fase derradeira (que julgo ter inspirado, aqui, o Glauber da tevê).

O último profeta do nosso tempo teria que morrer como ele morreu, delgado e frágil — digo, com trinta anos de atraso, em tributo ao cadáver insepulto de um artista “monstruosamente infeliz”, que procurou uma vida na morte (qualquer morte), um fim emblemático do terror que hoje nos assola.

Em tempo: a família de Pier Paolo Pasolini pediu a reabertura do processo, tendo em vista que o assassino (um certo Pelosi) cumpriu nove anos de pena e, ao ser libertado — em maio deste ano —, se disse “inocente” no caso da crucificação de Óstia.