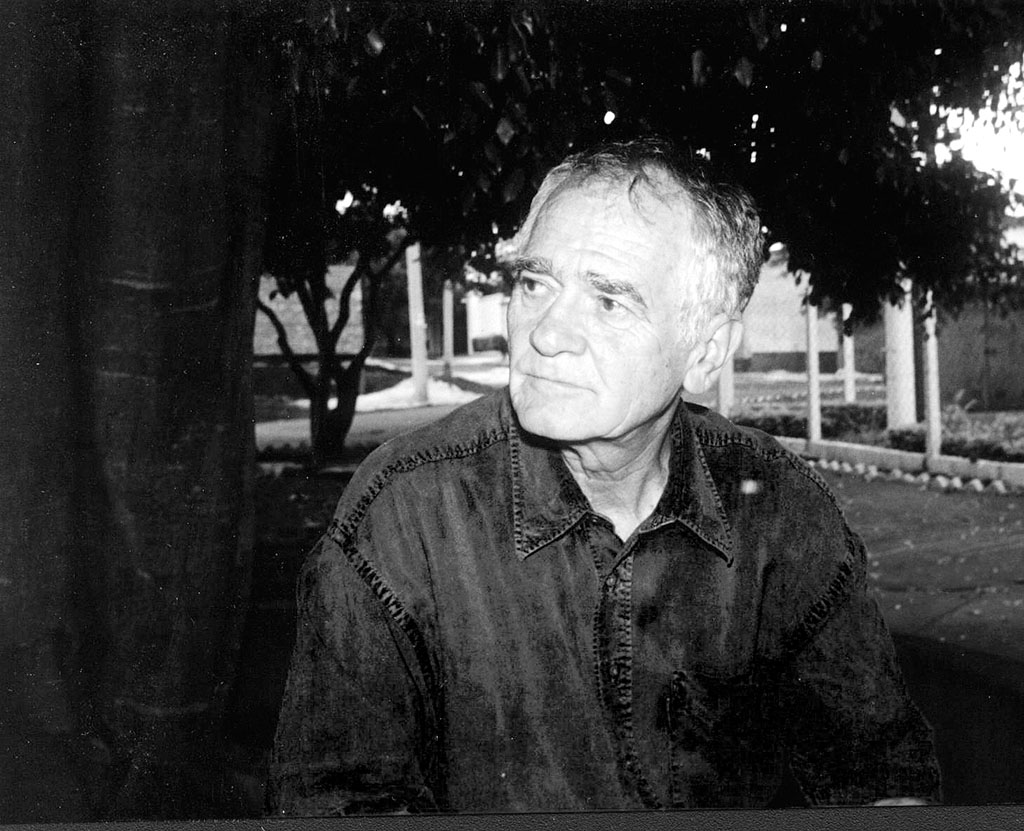

Uma das maiores revelações da literatura brasileira contemporânea, Menalton Braff nasceu no Rio Grande do Sul e reside em Ribeirão Preto (SP). Estreou na literatura em 1986, aos 46 anos, com o livro Janela aberta, assinado com o pseudônimo de Salvador dos Passos. Em 2000, já como Menalton Braff, venceu o Prêmio Jabuti com À sombra do cipreste. Seu mais recente livro é a coletânea de contos A coleira no pescoço (Bertrand Brasil), a ser lançada na Bienal de SP. Nesta entrevista, ele fala de “sua literatura e das literaturas alheias”, como observa o escritor Flávio Paranhos, um de seus entrevistadores, juntamente com Carlos Willian Leite, Edival Lourenço e Francisco Perna.

• Sua prosa é elegante sem ser pedante. É rica sem ser complicada. Como consegue?

É muito difícil para um autor chegar a essa consciência analítica de si mesmo. Principalmente quando a pergunta quase que induz ao auto-elogio. Por isso, e prevenido contra a vaidade, tento responder — sem pedantismo. Meu primeiro critério estético foi o gosto. Gostava de alguns autores mais que de outros. Então comecei escrevendo para mim, isto é, entrei para uma família das letras pela porta da simpatia. Mais tarde, quando comecei a ter notícia das correntes críticas e estéticas, me convenci de que a literatura tinha como sua massa uma linguagem diferente da linguagem usual, pois é arte, mas não a ponto de tornar-se pesada, falsa. A busca do coloquial, tão cara aos jovens de 22, foi uma fase, representou uma reação contra a grandiloqüência impávida do final do século 19 e início do 20. A simples transcrição da fala das ruas, isso, eu pensava, até um gravador pode fazer. Me parecia que era preciso mais, que o autor deveria carimbar seu texto com qualquer coisa que o identificasse. Isso tudo foi sempre um exercício de escrita, uma idéia a ser perseguida.

• O conto que dá título ao livro À sombra do cipreste lembra um pouco um conto de Clarice Lispector, Feliz aniversário, em Laços de família. Além disso, a epígrafe que abre o livro é de Clarice (de Perto do coração selvagem). Ela é uma de suas grandes influências? Quem seriam suas maiores influências?

Bem, na verdade, andei apaixonado pelo Machado, depois de ter namorado o José de Alencar, o Erico Verissimo e o Dyonélio Machado (que eram muito lidos no Rio Grande do Sul). Ainda no colegial, descobri o regionalismo nordestino, sua literatura de denúncia das mazelas sociais. Na verdade, ao lado de estrangeiros, como Victor Hugo, Dostoievski, Tolstoi, mais tarde Proust e tantos outros, fui descobrindo a literatura brasileira. A Lygia me levou à Clarice, a Clarice ao Guimarães Rosa. Enfim, isso era uma rede quase inexplicável. Claro que tenho influências da Clarice, mas apenas em alguns aspectos. A Geração de 45, o Instrumentalismo, depois do arrefecimento de meu ardor político (e conseqüente tendência panfletária), foi o que me pareceu um jeito literário de fazer literatura. A valorização da linguagem em detrimento da matéria diegética (“olhaí” meu pedantismo) foi uma das influências da Clarice, mas sem radicalizar como ela. Meu existencialismo, acredito, é mais sartreano; minha linguagem é mais simples, com menos estranhamentos do que a linguagem da Clarice.

• A palavra “sombra” aparece em quase todos os contos de À sombra do cipreste (além do próprio título). É consciente?

A idéia, inicialmente, era de reunir contos com forte apelo visual/plástico. O tom geral, mesmo das tramas, era um claro/escuro que não se realiza de um nem do outro jeito, pois é um conjunto de ações falhas, que ficam mais ou menos no limbo do acontecer. Daí à sombra foi um passo muito pequeno.

• Esse jogo claro/escuro de que o senhor fala é alguma influência do Cinema Noir (Falcão maltês, O crepúsculo dos deuses, Pulp fiction…)? Que contribuições o cinema pode dar à literatura?

Não, não é influência do Cinema Noir, pelo menos como vibração direta de alguma corda sensível. Agradava-me muito mais, em matéria de cinema, Godard, Resnais e todos aqueles franceses e italianos da década de 60. E veja bem: procuro fazer uma literatura isenta de intelectualismo, sem citações e muito poucas alusões, mas o cinema que mais me agrada é intelectualista. Quanto à contribuição do cinema, não creio que haja uma influência especial do cinema sobre a literatura, a não ser no sentido de que todas as artes acabam contaminando-se umas pelas outras. E é claro, pois resultam de respostas às mesmas perguntas do homem, são o fruto das mesmas ansiedades e perplexidades. A música impressionista (Debussy, etc.) me levou à pintura impressionista que, por sua vez, me fez reexaminar o Simbolismo na literatura. Uma coisa sempre leva a outra, de uma forma dialética, sendo muito difícil determinar, neste círculo, onde está a ponta inicial.

• Embora o estilo seja semelhante, Na teia do sol é diferente de À sombra do cipreste. Qual dos dois é mais braffiano?

Bem, uma de minhas preocupações permanentes, toda vez que ensaio escrever algum livro, é encontrar a forma adequada à matéria narrada. Na teia do sol me parece que exigia o fluxo de consciência, por causa das circunstâncias criadas pela história. O isolamento do André me gritava que ele teria de ser o narrador, para ser convincente, mas não um narrador do tipo do Bentinho, ou do Paulo Honório. Um narrador que estivesse contando (escrevendo) sua vida, ou um fragmento dela. Então o Faulkner, não o inventor (nem o James Joyce) do fluxo de consciência, mas um de seus melhores cultores me pareceu o caminho técnico a seguir. Resumindo: não considero qualquer dos dois como mais ou menos braffianos. Eles atenderam a necessidades narrativas diferentes. Mas tenho de confessar: a prosa do Cipreste me parece mais poética, e isso me agrada.

• Há muitos contistas e romancistas badalados que não merecem a badalação. Vou citar um nome só porque gosto muito dele, portanto é queixa de “marido traído”. O que o senhor acha que está acontecendo com as pessoas em relação ao Dalton Trevisan? Será uma hipnose coletiva? Por que será que o brilhante autor de Novelas nada exemplares e Vampiro de Curitiba decidiu ficar preguiçoso e passar a publicar anotações e idéias para contos e chamá-los de “minicontos”? E as pessoas aplaudindo!

É claro que há necessidade de renovação, atualização, mas os tempos modernos não são assim tão diferentes dos tempos passados, para que se tenha tanta pressa de ler que se finja que se está lendo. O Dalton Trevisan, outra grande paixão, pelo corte rápido, à João Cabral de Melo Neto, com o fio da faca, está bastante idoso e, presumo, pois não o conheço pessoalmente, esteja ficando um pouco cansado. Não deixa de ter algum interesse o minitexto, mas apenas como curiosidade. Daí a substituir a leitura de textos de maior fôlego, me parece uma coisa impossível. As pessoas, infelizmente, gostam muito de direção. A Veja, a Rede Globo são árbitros do gosto de uma parcela considerável da população. E as pessoas se encantam com novidade, como se a novidade fosse uma categoria estética. Estamos todos loucos, mas alguns ainda à Fernando Pessoa — “sem a loucura, que é o homem mais que besta sadia, cadáver adiado que procria”. Os outros loucos preferem tomar cerveja de conta-gotas. “Há louco pra tudo”, me ensinava minha velha mãe, enquanto existia.

• O senhor foi a maior surpresa da história do Prêmio Jabuti. Tem gente que escreve uma centena de livros e não ganha; outros levam uma vida inteira para ganhar. O que significa esse prêmio na biografia de um escritor?

O prêmio, no meu caso, é o limite entre o autor fadado a uma existência municipal, familiar, e o autor que pode aparecer em vários lugares do Brasil. E é lógico que isso me enche de satisfação. Eu quero interagir, quero saber de vocês e fico contente quando sei que alguém conhece meus livros. Claro. É também para isso que escrevo. Apenas não troco minhas convicções por leitores. Então, estar em contato com vocês, hoje, é resultado do prêmio. E me parece uma coisa muito boa.

• Na sua concepção, para ser um bom crítico literário o que é preciso fazer? Faço esta pergunta ao escritor, mas também ao professor de letras, especialista em literatura brasileira. Quem o senhor destacaria na crítica contemporânea brasileira?

Me parece que uma das qualidades essenciais ao exercício da crítica é o domínio dos instrumentos literários. Em segundo lugar, cultura universal, conhecimento do que já se fez e do que se está fazendo. Por último, conhecimento das principais correntes da crítica, com opinião formada a respeito. Entre outros, o Alfredo Bosi, Antonio Candido, Luiz da Costa Lima, Benedito Nunes, Wilson Martins (apesar de meio sumido). Entre os jovens, Manuel da Costa Pinto, José Castello e uns poucos mais. Os primeiros, fazendo a crítica universitária e os segundos militando na imprensa.

• Qual a sua opinião sobre a literatura de invenção no Brasil?

Uma das maiores virtudes da geração de 22 foi a implosão do academicismo. A idéia de grupo, tendência, de norma; nada disso tem mais razão de existir. Liberdade, eis o de que precisamos. Acho que cada um deve buscar seu próprio caminho, sem a preocupação de estar ou não arrombando portas. O experimentalismo é uma necessidade, mas a arte não depende só da novidade. Aliás, novidade não é uma categoria estética. Conheço muitos autores que, na ânsia de criar algo inteiramente novo, não conseguem criar nada. O inteiramente novo também não existe. As palavras são essas aí, não dispomos de outras. Acho que muitas experiências dão em nada, tornam-se improdutivas, mas tê-las praticado faz parte desse imenso processo da criação. A Cecília Meireles, depois de toda a demolição de 22, deu-nos uma lição de que a boa literatura é atemporal. Cá, comigo, de uma forma lúdica, cometo minhas experiências, mas não é a experiência em si que ofereço ao público. A arte não é apenas o caminho, a travessia, ela é também produto acabado, identificável. Que o Joyce tenha escrito o Finegans Wake, nada contra. Mas segundo uma concepção do Antonio Candido, pelo menos por enquanto, não é literatura, porque o tripé não se compôs. Tem o autor e a obra, mas lhe falta o público. Se o público que falta formar-se no futuro, tanto melhor para o público e para a literatura. Resumindo, o autor me parece que deve viver no meio de uma tensão: tradição e ruptura.

• Quando o senhor diz que “o livro é um produto acabado, identificável”, quer dizer que, do ponto de vista mercadológico, o livro deve receber o mesmo tipo de campanha que recebe um salame, um prédio de apartamento ou as realizações de um governo?

Não, o livro não é um salame nem um prédio, ele é inútil, no sentido kantiano. Eu gostaria, utopicamente, que todas as pessoas, de todas as camadas, consumissem música erudita, entrassem em êxtase ante uma tela, ou uma escultura, e se emocionassem ao ouvir um poema, ou uma bela página de prosa. Toda campanha que leve à aproximação dessa situação ideal me parece uma campanha meritória. E concordo mesmo com a publicidade do livro, como produto, como mercadoria. Por que não? O que mais avilta um livro é deixá-lo esquecido criando poeira nas prateleiras. As campanhas não alteram o conteúdo do livro. Mas não tenho ilusões: aquela utopia será sempre uma utopia. Torço pela disseminação dos produtos culturais, não por sua vulgarização. Lembro que, em minha juventude, discutíamos muito o fenômeno cultural e havia partidários da cultura que chega até o povo, como havia quem defendesse a idéia do povo sendo levado à cultura.

• Como seus personagens sobrevivem à sua linguagem. Nunca se viu atormentado por nenhum?

O tormento é o estado natural do criador. Há um fenômeno que, pelo menos no meu caso, perturba bastante: a idéia é sempre melhor do que sua concretização. É uma coisa meio platônica, mas a linguagem (concreto) nunca expressa com perfeição o que se concebe (abstrato). “Entanto lutamos mal rompe a manhã”, é a lição daquele mestre de palavras.

• O senhor reescreve as histórias?

Sim, às vezes reescrevo. Nem sempre. O meu processo de produção é muito lento, trabalho um parágrafo bastante tempo. Aí, sim, nesta fase, reescrevo muitas vezes. Escrevo, leio, modifico, releio, até que se encaixe o texto no ouvido. Outras vezes, depois de pronto um texto, ele não consegue me convencer. Mudo o ponto de vista, aproximo, distancio, altero ordens, acrescento ou elimino palavras e, se continua não convencendo, jogo fora. Mas chega uma hora em que uma história deve sumir de meus olhos. Não mexo mais.