Há cinqüenta anos, um autor até então pouco conhecido entrava com força concentrada, avassaladora, no panorama literário brasileiro: João Guimarães Rosa. O ano de 1956 marcou, logo em janeiro, o aparecimento de uma coletânea de novelas — Corpo de baile — que por si só já projetaria o escritor para o primeiro plano de nossa cena literária. Mas a potência escondida até então do grande autor mineiro, seus muitos anos de concentração e pesquisa — passados, parte deles, fora do Brasil — explodiriam logo depois, em maio do mesmo ano, com a publicação pela editora José Olympio do livro que hoje é considerado unanimemente, pela crítica internacional, como obra maior, duradoura e ímpar: Grande sertão: veredas.

Dizia o escritor que sua biografia, sobretudo a literária, não deveria “ser crucificada em anos”, porque “as aventuras não têm princípio nem fim. E meus livros são aventuras; para mim são minha maior aventura”. Menino, seu maior prazer era trancar-se no quarto, “deitar no chão e imaginar estórias, poemas e romances, botando todo mundo conhecido como personagem, misturando as melhores coisas vistas e ouvidas”. Essa paixão impregnou toda a sua vida, filtrou-se no minucioso registro de coisas, pessoas, falas e circunstâncias que foi sempre anotando em seus famosos caderninhos — mesmo nos tempos de estudante, ou quando exercia a medicina, na pequena vila de Itaguara, ou como oficial-médico, na Revolução de 1932 e depois dela. Embora desde o tempo da faculdade já publicasse contos na revista Cruzeiro — foi quatro vezes premiado com dinheiro — limitava-se a escrever friamente, copiando modelos alheios. Só começou a amadurecer seu estilo em meados da década de 1930. Em 1936, sua coletânea de poemas Magma recebeu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras — livro que só foi publicado postumamente, em 1997.

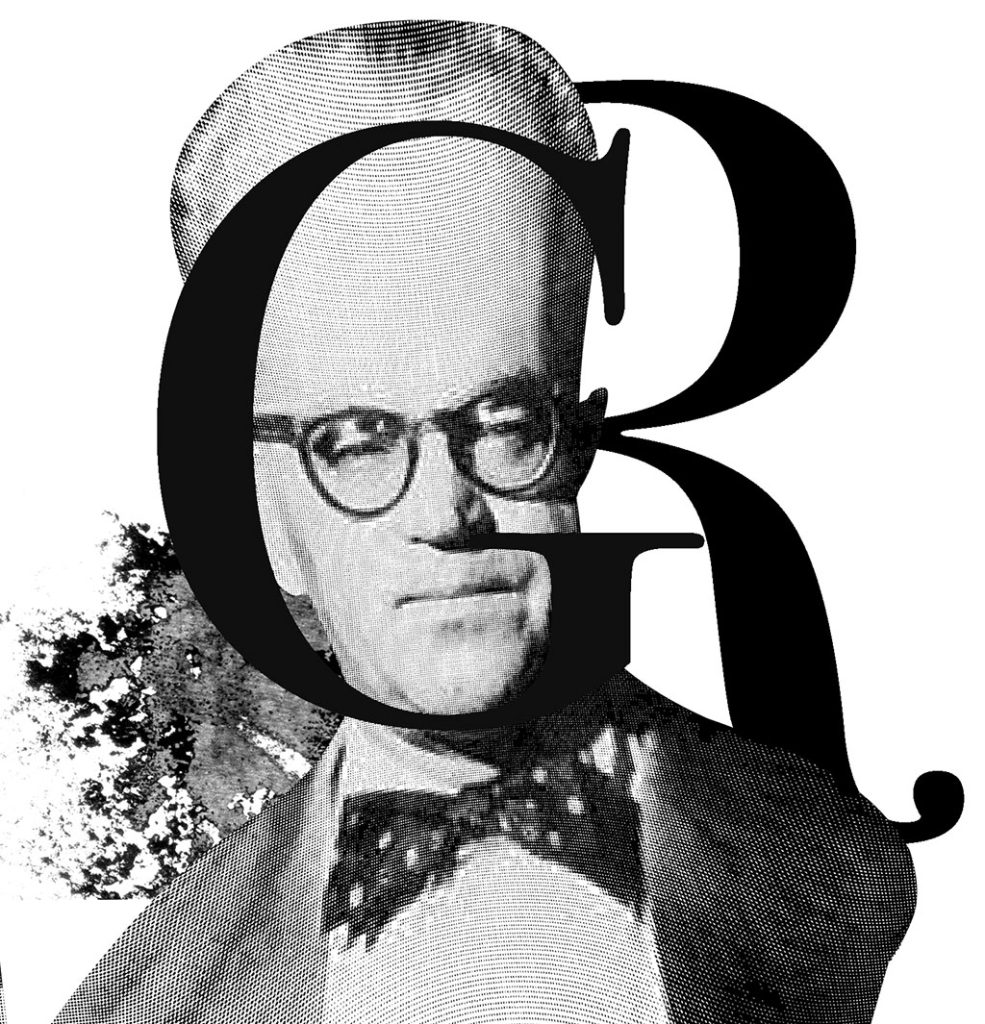

Em 1938, entraria em cena o grande narrador, concorrendo ao Prêmio Humberto de Campos sob o pseudônimo de Viator e com um livro de contos anodinamente intitulado Contos — mas seria preterido, pelo voto de desempate do júri, dado por Graciliano Ramos, em favor do livro Maria Perigosa, de Luís Jardim. O livro de Rosa, um calhamaço de pelo menos 500 folhas, fora escrito no ano anterior, como ele próprio conta, “quase todo na cama, a lápis, em cadernos de 100 folhas, em sete meses de exaltação, de deslumbramento”. Era nada menos do que a primeira versão de Sagarana, que só seria publicado e reconhecido como dos mais importantes de nossa literatura em 1946. O próprio Graciliano arrependera-se do seu voto e, durante anos, ele e alguns editores procuraram em vão por aquele estranho Viator, sumido pelo mundo. Até anúncios em jornais foram colocados. O final da história foi feliz — seu Graça e Guimarães Rosa conheceram-se, e ficaram amigos. Após a publicação de Sagarana, Graciliano escreveu extenso e entusiasmado artigo sobre a obra, exigindo de Rosa um romance.

Que veio, mas somente dez anos mais tarde — Grande sertão: veredas. A passagem de Rosa do conto ao romance foi um processo gradual, amadurecido, com parada obrigatória no tamanho intermediário, as novelas de Corpo de baile. O escritor, como todos os grandes criadores, publicou poucos livros, ao todo — cinco em vida (além dos já citados, Primeiras estórias (1962) e Tutaméia — Terceiras estórias (1967). Não mordia a isca do marketing quantitativo, que hoje obriga mesmo um Nobel como Saramago à desova anual. E nem era tão frenético e consumista, felizmente, o mercado editorial daquele tempo. O impacto do seu romance sobre críticos e público, foi enorme — era um divisor de águas, um terremoto literário, como alguém podia escrever daquela maneira? A opinião da crítica polarizou-se: aos (poucos) que conseguiram assimilar o impacto inicial da obra e proclamar de imediato a genialidade do autor, opunham-se os bastante numerosos que, aturdidos, o tachavam de maneirista, hermético, autor de “obra ilegível” — a bibliografia da época, uma enorme quantidade de artigos de jornais e revistas, está aí para atestar o desencontro de opiniões.

Mas, enquanto os críticos se digladiavam, as edições dos novos livros de Rosa se multiplicavam rapidamente, o grande público ia sendo conquistado. Dentro de muito pouco tempo, Grande sertão começava a despertar o interesse das editoras estrangeiras — lingüistas e tradutores de renome, como Edoardo Bizzarri e Curt Meyer-Clason, empenhavam-se na tarefa que parecia impossível, traduzir Guimarães Rosa, para o italiano e para o alemão. Onze anos mais tarde, em 1967, com a divulgação extraordinária de sua obra em plano mundial — traduções nas mais variadas línguas, algumas exóticas — o nome de Rosa seria indicado, por iniciativa de editores alemães, franceses e italianos, para o Prêmio Nobel de Literatura. Quis o destino frustrar-nos, porém, de ver um brasileiro, um escritor de língua portuguesa, receber, pela primeira vez, esse troféu máximo, pois Rosa faleceu de um ataque cardíaco, repentinamente, nesse mesmo ano, três dias após ter sido empossado na Academia Brasileira de Letras.

Liberdade de inventar

Ortega y Gasset dizia que “um homem é o homem e mais as suas circunstâncias”. Ora, no caso dos grandes criadores, artistas e escritores, à medida que o tempo passa sua obra vai se enriquecendo e desdobrando com todas suas “circunstâncias”, ou seja, leituras possíveis, debates, obras críticas e referenciais, seus múltiplos desdobramentos — que, nos tempos atuais, com os multiprocessos do cinema, do vídeo e da comunicação eletrônica, alcançam proporções gigantescas, nunca antes sonhadas.

Importantes críticos, como Antonio Candido, Manuel Cavalcanti Proença e Oswaldino Marques — para citar somente alguns —, conseguiram mergulhar de imediato no universo rosiano, para dele extrair seu valor original, único, fornecendo um importante substrato valorativo sobre o qual uma legião de teses acadêmicas, aliadas a trabalhos jornalísticos dos mais diversos tipos, continua até hoje, dia a dia, a garimpar no texto do autor mineiro os fundamentos de uma língua própria e a multiplicidade de recursos estilísticos e temáticos que enriquece a sua obra. Em um ensaio de 1957 que se tornou famoso, O homem dos avessos, Antonio Candido disse: “Na extraordinária obra-prima Grande sertão: veredas há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. Cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício; mas em cada aspecto aparecerá o traço fundamental do autor: a absoluta confiança na liberdade de inventar”.

Um grande número de escritores que sucederam imediatamente a geração de Rosa, se impregnou de seu estilo, muitos tentando copiá-lo — principalmente os dedicados a temas rurais, regionais. Mas a influência de Rosa permeou nossa cultura toda, nos últimos 50 anos, de uma “liberdade” exercida diretamente sobre a palavra, o discurso — sua liberação das estreitas peias formais da que era então considerada a linguagem culta, correta. Não, porém, para desfigurar a língua, empobrecê-la, enxovalhá-la em uma “popularização” ideológica forçada — como muitos costumam fazer. E também sem recursos gratuitos a um hermetismo vazio e pedante. A “liberdade” que o grande escritor nos legou foi a que ele próprio tão bem definiu em sua correspondência com Curt Meyer-Clason, seu tradutor para o alemão, ao falar do “vício” sintático, da “servidão à sintaxe vulgar e rígida, doença de que todos sofremos”. Diz: “Duas coisas convém ter sempre presentes: tudo vai para a poesia, o lugar-comum deve ter proibida a entrada, estamos é descobrindo novos territórios de sentir, do pensar, e da expressividade; as palavras valem ‘sozinhas’. Cada uma por si, com sua carga própria, independentes, e às combinações delas permitem-se todas as variantes e variedades”.

Seu maior personagem, o narrador Riobaldo, de Grande sertão: veredas, ecoa: “Mas liberdade — aposto — ainda é só alegria de um pobre caminhozinho, no dentro do ferro de grandes prisões. Tem uma verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina: o beco para a liberdade se fazer”.

O caminho da liberdade trilhado por Rosa foi o isolamento em que ele se manteve, no Brasil e no exterior, alheio a modismos, críticas ou incensamentos precoces — aprimorando o seu ofício, criando, para poder contar bem suas grandes “estórias”, um veículo expressivo pujante, que paira acima da banalidade cotidiana ou literária. Teve sempre curiosidade pelas línguas estrangeiras — desde que se propôs aprender francês sozinho, aos sete anos de idade, ainda em Cordisburgo. Chegou a conhecer mais de 20 delas (das línguas habituais a um diplomata, como inglês, francês, alemão, etc., às exóticas, como sânscrito, lituano, tupi, hebraico, japonês, etc.), somando-se a esse cabedal alguns dialetos do alemão e ainda outras línguas a respeito das quais “bisbilhotei um pouco”, dizia. E esclarecia: “Acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito à compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração”. A esse estudo somou sempre uma amplitude rara de saber, em diversas áreas, que iam das ciências naturais às humanas, acumulando um colossal cabedal cultural que transparece por detrás de suas aparentemente simples e regionalistas “estórias”; dos personagens também aparentemente rudes e broncos, mas na realidade complexos; da expressividade lírica daquele que definia a si próprio — em discurso de posse na Academia — como “lento e desacostumado mineiro capiau”.

Dizia, em 1958, Cavalcanti Proença, um dos primeiros e mais importantes estudiosos de sua obra: “Criava o seu vocábulo, sonoro e claro, sem preocupar-se com o veto gramatical aos hibridismos e proclamava sua adesão a um conceito de liberdade artística: daí por diante, utilizaria o instrumento que melhor transmitisse sua mensagem, sem indagar-lhe a origem ou a idade”. O resultado é uma riqueza vocabular ousada, inexcedível, que ao mesmo tempo usa de maneira insólita as virtualidades da língua portuguesa, da língua arcaica à atual, e nela enxerta os aportes de outras línguas, inclusive das mais exóticas — para “construir uma fala capaz de refletir a enorme carga afetiva do seu discurso”.

À liberdade de criação vocabular somam-se as inovações sintáticas, a pluralidade dos recursos expressivos, as constantes inversões, o uso constante do pleonasmo — como em “pensava um pensamento”, “tropa com cavalos, cavalama”, “só no último derradeiro”. E, sobretudo, a explosão do lugar-comum, com as criações realizadas sobre provérbios, ditos populares — como “não sabiam de nada coisíssima”, em vez de “não sabiam de coisa nenhuma”, ou “nu da cintura para os queixos”, em lugar de “nu da cintura para cima”. Mas, como faz ver outro crítico, Oswaldino Marques, a imensa contribuição de Rosa para a língua não é nunca quantitativa, mas sim qualitativa — não pode, portanto, ser comparado a outros escritores, como Euclides da Cunha, Coelho Neto e Simões Lopes Neto, empenhados apenas na expansão vocabular mas ainda presos aos preceitos retóricos do passado: “Deve-se creditar a ele, de direito, a criação da prosa expressionista brasileira; a composição realizada sob a égide de uma vigilância implacável acabaria por impugnar toda deliqüescência sentimental, plasmando a maneira peculiar ao escritor, segundo um anti-romantismo que é o traço que melhor o diferencia de seus pares, aqui e em Portugal”. O mesmo crítico, em depoimento que me concedeu em 1958, para o Jornal do Brasil, dizia que Rosa lhe confiara pessoalmente, certa vez, que o seu objetivo ao escrever era “desviar sua criação do trânsito ideativo rotineiro e compeli-la a freqüentar novas pistas de invenção”.

A enorme popularidade de que goza a obra de Guimarães Rosa, e principalmente sua obra-prima Grande sertão: veredas, atesta que sua linguagem funciona como verdadeira prova iniciática, cujo impacto inicial, absorvido, serve para fazer o leitor mergulhar quase que à força no universo rosiano, regido por parâmetros léxico-sintáticos, e literários, pouco usuais. Tive a oportunidade de registrar essa popularidade até mesmo no exterior — em 1985, quando vivi em Milão, a Editora Feltrinelli pediu-me para escrever um artigo sobre Rosa para o jornal L`Unità, no lançamento da segunda edição da tradução de Edoardo Bizzarri de Grande sertão. Qual não foi a minha surpresa, alguns dias mais tarde, ao entrar no salão do meu cabelereiro — ele me recebeu festivamente, parabenizou-me pelo artigo, e disse que realmente “il Rosa” era um grande escritor, que já o lera, e até teceu alguns comentários comparativos entre o brasileiro e o colombiano Garcia Marques.

Encantamento

Nenhuma palavra descreve com justeza maior o que sentimos quando lemos Guimarães Rosa. Encantamento parecia ser, também, uma de suas palavras prediletas — “as pessoas não morrem, ficam encantadas…”. É também o termo que perpassa na memória dos tantos amigos, dos membros da família, quando dele falam. Como sua filha Vilma, no livro Relembramentos: “Encantou-se pelos caminhos do mundo e procurava entender os homens encontrados nesses caminhos […] E de repente, ele se foi. Encantou-se em beleza, porque soube encontrá-la e transmiti-la”.

Iniciado um dos seus livros, não mais o abandonamos, seduzidos — embora sua leitura tenha de ser feita devagar, saboreando o texto, refletindo sobre aquele estranho mundo recriado. Como diz o escritor Alberto da Costa e Silva: “Nossa fome não busca o fartar-se. Não temos aquela pressa de terminar o livro e encontrar as respostas […] Guimarães Rosa não conta, refaz. […] A sua linguagem vale por ser útil, assim, assimétrica, entrançada, barroca — ao processo de comunicação de vida, e não por ser nova”. Se com o comum dos escritores temos necessidade de uma identificação com algum fato ocorrido conosco e reservado na nossa memória, em Guimarães Rosa podemos “entrar” nas experiências que descreve, sem necessariamente as ter experimentado, pois, como diz ainda Costa e Silva, “…aí, a minha memória não precisa mais colaborar, e no entanto refaço em mim a experiência transmitida pelo autor, como se sentisse o gosto de um caju que não tivesse comido em uma certa manhã distante. Guimarães Rosa tem o gosto do real, penetrado deste sal que o tempo introduz nos fatos, enquanto que outros escritores me dizem houve isto, e nada mais”.

Se o “encantamento”, o poder de sedução do autor, está presente sempre desde os contos de Sagarana, seu virtuosismo atinge o máximo de coerência e poder de evocação em Grande sertão: veredas — em suas mais de 600 páginas de texto contínuo, a narração do ex-jagunço Riobaldo, em uma suposta conversa de três dias com um interlocutor mudo, referido apenas como “um doutor, um homem instruído, o senhor”, constitui uma verdadeira “travessia”, do espaço do sertão, do tempo de vida do narrador. Mas projetada da singularidade para o coletivo, o universal, transcendendo circunstâncias, englobante do sertão-mundo, da condição humana, da “nonada” inicial à final: “Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for… Existe é homem humano. Travessia”.

Para escrever essa obra Rosa recriou um substrato real, a região do norte de Minas e parte da Bahia, realizando em 1952 uma viagem das mais aventurosas e sérias, de pesquisa — acompanhado por um velho vaqueiro, Manuel Narde, vulgo Manuelzão. Viagem que descreveu em uma reportagem, Com o vaqueiro Mariano. Nos mais de 50 cadernos que gastou — levava sempre um amarrado à sela do cavalo — o escritor foi anotando tudo que podia sobre a flora, a fauna, a gente sertaneja, os usos, crenças, linguagem, anedotas e casos. Um imenso material utilizado para criar, em um trabalho de dois anos e meio, a obra da qual dizia o crítico Paulo Rónai: “…os personagens, o ambiente, os episódios, o estilo [de GS:V] constituem um conjunto único e inconfundível, algo de real e de mágico sem precedentes em nossas letras e, provavelmente, em qualquer literatura”.

Sobre esse núcleo, sua fantasia foi criando os personagens e a ação do romance — Riobaldo, transformado na velhice em fazendeiro próspero e chefe de família, relembra sua vida de jagunço, os vários episódios de luta em que se envolveu, e principalmente seu amor estranho por Diadorim, um personagem dúbio, obrigado a disfarçar de todos o seu sexo real, de mulher, para viver como o jagunço Reinaldo. Essa narração se desenvolve no início do livro de uma forma um tanto casual e desordenada, à semelhança, diríamos, de um “rio” meândrico, dito “velho” — “Riobaldo” é rio + baldo (“rio falhado, frustrado”), como Cavalcanti Proença notou. E na obra de Guimarães Rosa nada é gratuito, a começar pelos nomes dos personagens — uma tradição que vem dos grandes escritores de sempre. Como diz Ana Maria Machado em Recado do nome: “O nome próprio em um texto de Proust ou de Guimarães Rosa […] é uma palavra poética, um signo espesso e rico que escapa sempre aos limites de cada sintagma, enviando ao conjunto do texto, e mesmo para além do texto”. O próprio personagem assume a sua identificação com o rio (Urucuia): “…penso como um rio tanto anda: que as árvores da beirada mal nem vejo”, ou, em outra passagem, “eu queria a muita movimentação, horas novas […] O rio não quer ir a parte alguma, ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo […] Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o Urucuia está sempre, ele corre. O que eu fui, o que eu fui.”

Nesse fluir, a narração de Riobaldo vai estabelecendo um paralelo, explícito muitas vezes, ou mais oculto, entre os elementos da paisagem e os seus habitantes, construindo uma trama potente, que nos leva de maneira cada vez mais coerente, num crescendo emotivo, até o final — jagunço a contragosto no início, Riobaldo vai se sentindo cada vez mais preso à situação, e dela não pode escapar depois que se compromete com o companheiro Reinaldo-Diadorim a vingar a morte do pai deste, o grande chefe Joca Ramiro. De simples comparsa vai gradualmente assumindo posições de destaque nos vários bandos de que participa, até chegar à de chefe — e então, dá o grande passo: o pacto com o diabo, necessário para vencer o inimigo, Hermógenes. Dali por diante, seu tormento é maior. A grande dúvida: teria realmente sido efetuado esse pacto? Estaria condenado? A pergunta, nunca respondida, vai somar-se à maior dor, o trágico desenlace: ao morrer esfaqueando seu pior inimigo, Reinaldo-Diadorim tem a sua identidade sexual desvendada — era mulher, para desespero daquele que o amara com tanto tormento. Como lembra o velho Riobaldo: “…o senhor pode imaginar de ver um corpo claro e virgem de moça, morto à mão, esfaqueado, tinto todo de seu sangue […] E essa moça de quem o senhor gostou, que era um destino e uma surda esperança em sua vida?! Ah, Diadorim…”.

Como em todas as grandes obras literárias, sobrepõem-se em Grande sertão vários planos referenciais, que se desdobram, evocando no leitor culto as vozes vindas da construção da cultura humana, através dos tempos — das lendas e mitos de povos vários, de tempos diversos, de epopéias e temas folclóricos, de contares sedimentados no recôndito do inconsciente coletivo. Benedito Nunes, que define Grande sertão como “romance polimórfico”, observa que ele “incorpora, entre as suas formas heterogêneas, algumas das chamadas formas simples, literariamente pré-históricas, isto é, anteriores à história da literatura, mas nela incidindo, na medida em que serviram de suporte ao desenvolvimento das eruditas” (o caso, o enigma ou adivinha, e a sentença — formas abundantes e disseminadas por todo o livro de Rosa).

Sobre esse fundo, ressalta uma semelhança maior, que engloba toda a ação: Grande sertão é inegavelmente uma novela de cavalaria, transposta no tempo e no espaço para o interior do Brasil — sob este ângulo a obra já foi extensamente estudada por vários críticos, a começar por Cavalcanti Proença e Antonio Candido. Este, porém, faz questão de dizer que foi o escritor José Geraldo Vieira, nos próprios dias de lançamento do romance, que chamou a sua atenção para a “genealogia medieval” de Grande sertão — basta ver o rol dos personagens, com predomínio de nomes germânicos. “Sobre o fato concreto e verificável da jagunçagem” — diz Antonio Candido — “elabora-se um romance de Cavalaria, e a unidade profunda do livro se realiza quando a ação lendária se articula com o espaço mágico”. Nessa aproximação, Rosa extrai e utiliza os elementos daquele “caldo” de cultura popular, de origem portuguesa, que impregnou, desde os primórdios de nossa colonização, a tradição da literatura oral do Nordeste — que até hoje frutifica na literatura de cordel, em que ainda os nomes dos guerreiros medievais são profusos. Os jagunços do livro se regem por um código bastante restrito, desligados das noções corriqueiras de bem e mal, mas sujeitos à lei suprema da “lealdade” e a um marcado ritualismo que determina como se processam a admissão ou a saída do bando, os limites da violência, as relações com a população, a hierarquia. Ainda hoje, em várias partes do mundo, vemos os vestígios ou mesmo a permanência de grupos fechados, guerreiros e masculinos, do mesmo tipo — como os da “omertà” mafiosa, do bushidô, ou os que prevaleceram durante séculos na região do Kosovo, descritos em Abril despedaçado, de Ismail Kadaré.

Dentro dessa chave-interpretativa, temos a figura da donzela-guerreira que Diadorim encarna — um tipo recorrente desde os mitos da antiguidade (como o de Palas Atena, nascida armada do cérebro de seu pai, Zeus), constante nos romances medievais pelo menos desde o século 12 (como em Silence, de Heldris da Cornualha, redescoberto em 1972 por Lewis Thorpe), protagonizado de maneira trágica por Joana d´Arc, e que chega até nossos dias com Mulan, a chinezinha do desenho animado que encanta as crianças, mas que é velhíssima — é heroína de um poema chinês cuja origem situa-se entre os séculos 2 e 5. Sem contar as versões contemporâneas de donzelas-guerreiras, as nem tão encantadoras damas-de-ferro como Margaret Thatcher e Condoleezza Rice, que, aparentemente transcendendo a limitação feminina por chegarem a altos cargos, são, na realidade, apenas ferrenhas e continuístas herdeiras do sistema de opressão e injustiça social em que foram criadas.

Filosofia

A inserção do “sertão” em um plano maior, que acabamos por identificar com a vida, o mundo, é sutil, bem formulada, mas quase imediata. Se a narração de Riobaldo abre-se casual, como se quisesse apenas esclarecer ao seu interlocutor citadino que os tiros ouvidos há pouco eram “nonada”, carecia ter susto não, era exercício diário de pontaria feito por ele… Já na nona linha, aparece, como ferrete de gado, a marca da transcendência — Riobaldo fora tirado de sua prática por causa de um bezerro nascido, vieram lhe dizer “cara de gente, cara de cão: determinaram — era o demo”. No final do primeiro parágrafo dessa fala única que se estenderá, sem interrupções de capítulos, por mais de 600 páginas, vem a identificação que é, com o questionamento da existência ou não do demônio (“O diabo na rua, no meio do redemoinho…”), o elemento-chave da obra: “O sertão está em toda a parte”.

Pronto. O leitor está preparado para a grande travessia — na qual o ex-jagunço é seu guia, aquele que o levará bem mais longe do que à paisagem nordestina, do que aos sucessos da jagunçagem em determinado período histórico, suas várias peripécias. Ao território intrafísico do questionamento existencial — ao confronto com o eterno problema do bem e do mal, do ser, de Deus, do Diabo. O narrador, descoberto logo no início em sua ambigüidade, vai por vários rumos contando sua estória, aos trancos, como se fosse, embrenha-se ora num atalho, ora em outro, conta a si próprio menino, criado só pela mãe, sem ter pai conhecido — sua busca existencial tem um componente psicanalítico, a busca dessa figura paterna, de sua identidade profunda. No que se contrapõe a figura da donzela-guerreira Diadorim, nascida Maria Deodorina, que não conhecera a mãe… e para quem o pai, Joca Ramiro, chefe da família e do bando, era a entidade suprema pela qual todo sacrifício valia — da obediência cega, da descaracterização sexual e da renúncia a uma vida “normal” ao enfrentamento da morte. As duas figuras, Riobaldo e Diadorim, unem-se “em-nome-do-pai” — o conceito lacaniano por excelência, caracterizador da civilização patriarcal da qual o cangaço, desvendado em toda a sua crueza e aberração, é produto acabado.

Aos poucos os elementos que pareciam dispersos do discurso vão se juntando, se subordinando a um único princípio — Riobaldo quer confessar o que foi sua vida, quer partilhar com o homem culto que o ouve suas dúvidas metafísicas, para que o ajude a eliminar seu complexo de culpa permanente: “Quero armar o ponto dum fato, para depois lhe pedir um conselho” — quer saber se o terrível pacto com o demo que, em um momento de desespero, fizera, teria sido válido — “o diabo existe?”. Mas o ouvinte permanece mudo, do começo ao fim, por necessidade narrativa cuja forma nada tem de casual — um recurso fértil (estabelecido ad nauseam pela prática psicanalítica), que confere à narração dramaticidade e autenticidade, permitindo que o velho Riobaldo esmiúce todos os desvãos da sua vida, todo o contexto sociotemporal do “sertão”. Uma pretensão de “entender” que termina com a certeza de que “a vida não é entendível” e que nosso propósito, nela, é a vivência, só — a existência —, porque, nos diz o budista que há em João Guimarães Rosa, dublado de Riobaldo: “Agora, eu, eu sei como tudo é: as coisas que acontecem, é porque já estavam ficadas prontas, noutro ar, no sabugo da unha; e com efeito tudo é grátis quando sucede, no reles do momento”.

O mesmo pensamento se desdobra, no último terço do livro. Como em “…que existe uma receita, a norma dum caminho certo, estreito, de cada um viver — e essa pauta cada um tem — mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar; como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber?”. Ou quando fala de uma “outra lei, escondida e vivível, mas não achável, do verdadeiro viver: que para cada pessoa, sua continuação, já foi projetada, como o que se põe, em teatro, para cada representador — sua parte, que antes já foi inventada, num papel…”.

Psicologia profunda, com todas suas implicações psicanalíticas, análise implícita sociológica, especulação metafísica, unem-se no grande romance desse “sertão” que somos todos nós, “sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Sertão: é dentro da gente”. E toda a obra do autor realiza, com transcendência pouco imaginada, o que ele próprio em propósito consciente formulava, explicando, por exemplo, na correspondência mantida com seu tradutor italiano, Bizzarri: “Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o mistério cósmico, esta coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é a chamada ‘realidade’, que é a gente mesmo, o mundo, a vida”.

Mas um elemento, na filosofia de Rosa, não pode deixar de ser considerado: a sua profunda religiosidade. Era católico convicto, “homem que ao deitar-se rezava sempre o seu rosário”, segundo depoimento do amigo Augusto Meyer. Mas essa sua religiosidade era uma prática constante de bondade e transcendia filiações estreitas e fundamentalismos. Como dizia Afonso Arinos, em necrológio pronunciado na Academia Brasileira de Letras: “Era profundamente religioso e tinha o apoio maior da fé católica, mas sofria a influência de todas as religiões espiritualistas e das crenças orientais”. Seus estudos filosóficos, que foram vastos, levaram-no inclusive ao terreno esotérico — respeitava o kardecismo, a umbanda, a quimbanda, as várias práticas de feitiçaria. Estudou a cabala e as religiões antigas orientais, e fez mesmo questão de ornamentar a primeira edição de Grande sertão: veredas com misteriosos desenhos, encomendados ao ilustrador Poty Lazarotto, e que, como ele próprio esclareceu mais tarde aos tradutores francês e italiano, Villard e Bizzarri, seriam verdadeiros “hieróglifos”, destinados a integrar sentidos mais sutis, e secretos, do seu texto.

Decifração essa que ainda está por ser feita, como diz Marcelo Marinho em tese de doutorado de 1999, defendida na Sorbonne, sobre a presença do enigma na meta-literatura de Guimarães Rosa. A interpretação dos signos-hieróglifos do autor mineiro, diz Marinho, “poderia orientar uma série de novas perspectivas de leitura para este romance plurissignificante e enigmático”, as quais, por sua vez, desvelariam “novas camadas palimpsésticas do romance […] em detrimento de mortas veredas regionalistas”, e, segundo recomendação expressa do próprio romancista, dirigidas à descoberta de suas “altas veredas metapoéticas”.