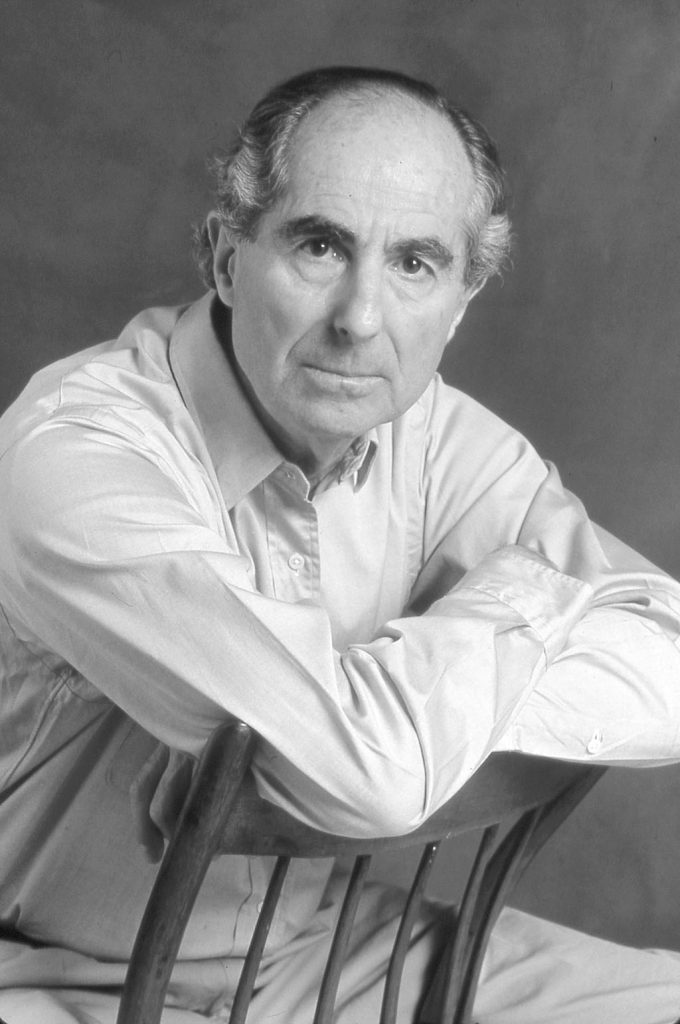

Herman Roth descobriu meio por acaso um tumor no cérebro que estava afetando a sua fala e parte de seus músculos faciais. Embora benigno, era tão grande que tentar removê-lo o mataria com certeza. Aquele seria, em meados dos anos 80, o começo do fim de Herman, já octogenário. Seu definhamento progressivo e sua morte foram experiências decisivas na vida e na obra do filho, Philip, o maior escritor americano entre os vivos (na opinião deste resenhista).

Em Patrimony (1991), Philip Roth relata os últimos anos de vida de seus pais e, com a morte da mãe, se concentra no colapso físico de Herman. Em uma cena-chave, o escritor auxilia o pai a tomar banho. Ao analisar o seu corpo nu, procura lembrar a si mesmo de fixar a imagem na memória para quando ele estiver morto. “‘Eu preciso lembrar acuradamente’, eu disse a mim mesmo, ‘lembrar de tudo acuradamente para que, quando ele se for, eu possa recriar o pai que me criou’. Você não deve esquecer nada.”

Roth não poupa detalhes. Um auto-intitulado realista, ele encara as adversidades com resignação e afeto. O episódio simbólico em que precisa socorrer o pai que acabou com dias de constipação pós-operatória nas calças porque não conseguiu chegar ao banheiro em tempo é constrangedor, mas, ao mesmo tempo, íntegro. É quando se explica o título do livro. Herman estava quase cego — um olho afetado pelo tumor, o outro, por uma catarata — e, ao tentar se limpar, conseguiu espalhar merda por todo o banheiro. O filho, depois de dar um jeito na sujeira — que alcançou até as cerdas da escova dental —, escreveu:

E por que isso era correto e tão como deveria ser não poderia ficar mais evidente para mim, agora que o trabalho estava terminado. Então aquilo era o patrimônio. E não porque limpá-la foi simbólico de algo diferente, mas porque não era, porque não era nada mais ou menos que a realidade do que representava. Lá estava meu patrimônio: não o dinheiro, não o tefillin, não a caneca de barbear, mas a merda.

No instante em que teve de limpar Herman como se fosse uma criança recém-saída das fraldas, Roth, aos 56 anos, concluiu um ciclo. Esse sentimento, que implicou em admitir a vulnerabilidade e o sofrimento do pai — bem como a sua morte iminente —, é um marco na carreira do escritor, dividindo sua bibliografia em duas.

Em um caso raro na literatura americana, os personagens de Roth envelheceram com ele. Hoje, aos 73 anos, o escritor está absolutamente envolvido por questões ligadas ao envelhecimento e à mortalidade. Everyman, recém-editado nos EUA, tem um narrador-protagonista sem nome que teme a morte e lida com as limitações físicas impostas pelo passar do tempo. Aflições similares afetam David Kepesh em O animal agonizante, que a Companhia das Letras lança com tradução de Paulo Henriques Britto. Criado por Roth nos anos 70 e figura dos romances O seio e O professor do desejo — o primeiro, nunca traduzido no Brasil, o segundo, fora de catálogo há tempo suficiente para ser considerado uma raridade —, Kepesh volta em um quase-monólogo publicado nos EUA em 2001.

Não há qualquer urgência de se conhecer os dois livros anteriores para se aproximar de Kepesh — da mesma forma que não é preciso ter lido Lição de anatomia para compreender o Nathan Zuckerman de A marca humana (e de outros seis títulos). Ou estar familiarizado com o Philip Roth literário de Operação Shylock para encarar O complô contra a América. Tudo o que é necessário saber sobre Kepesh é revelado nos dois primeiros parágrafos de O animal agonizante. Ele é professor de literatura com privilégios. Não precisa trabalhar em horário integral e há anos dá o mesmo curso, Crítica Literária, além de aparecer na televisão, fazendo um programa semanal como “crítico de cultura” para a emissora educativa.

“Ora, sou muito vulnerável à beleza feminina, como você sabe. Todo mundo se torna indefeso diante de alguma coisa, e no meu caso é isso. Diante de uma mulher bonita, não enxergo mais nada”, admite Kepesh no início do segundo parágrafo — e não é preciso dizer muito mais. O “você” que aparece na frase mostra que ele fala com alguém, mas que permanece em silêncio durante quase todo o livro. Pequenas pistas desse interlocutor são dadas ao longo da narrativa. Porém, mais importante que a identidade desse ouvinte é a história que Kepesh vai desfiando.

Seu método manda nunca se envolver com uma aluna durante o semestre que dura o curso. Ao final do período letivo, realiza uma festa em seu apartamento, convida todos os alunos e acaba faturando alguma garota mais ou menos atiradinha. Ao conhecer uma de suas turmas novas, ele fica embasbacado com a beleza de Consuela Castillo, uma filha de cubanos culta e escultural (como se um raio caísse duas vezes no mesmo lugar). Logo vê que ela deve ser sua próxima amante.

Ao invés de transar com a garota e partir para a próxima, Kepesh fica de joelhos por ela (de verdade, enquanto lambe a menstruação que escorre por suas coxas em uma das cenas mais explícitas do livro). Aos poucos, não consegue pensar em outra coisa e Consuela vira uma obsessão. Se estivesse despencando de um precipício — e ele parece se sentir assim por ter 62 anos de idade —, a bela Consuela, de seios tamanho 44, seria a raiz de árvore na qual poderia se agarrar para evitar (ou ao menos atrasar) a queda. A explicação que dá para o arrebatamento que sente vem na página 35 e traz uma metáfora ótima relacionada ao beisebol:

Não me entenda mal. Não estou dizendo que, através de uma Consuela, você consegue se iludir e ficar achando que tem uma última oportunidade de ser jovem. Pelo contrário, a distância que separa você da juventude fica mais evidente do que nunca. Na energia dela, no seu entusiasmo, sua ignorância juvenil, sua sapiência juvenil, a diferença é enfatizada a cada momento. Você nunca tem a menor dúvida de que quem tem vinte e quatro anos é ela. Só mesmo um idiota pode achar que voltou a ser jovem, o que você sente é o contraste doloroso entre o futuro ilimitado dela e os limites do seu futuro, você sente mais até mais do que costuma sentir a dor da perda de todos os seus dons que já foram embora. É como jogar beisebol com um grupo de rapazes de vinte e poucos anos. Você não se sente jovem por estar jogando com eles. Você nota a diferença a cada segundo do jogo. Mas pelo menos você não está sentado, de fora, assistindo. O que acontece é o seguinte: você sente da maneira mais dolorosa o quanto envelheceu, só que de uma maneira nova.

Embora seja um professor de literatura — profissão que pode sugerir algum refinamento —, Kepesh não passa de um tosco. Quando se preocupa com doença e morte, o que o aflige não é nada ligado às perguntas metafísicas sobre o sentido da existência, não. Ele perde o sono por contemplar um futuro em que deixará de trepar. Fica aterrorizado por perceber que “o órgão que protagonizou a maior parte de sua vida está fadado a murchar”. É uma maneira de encarar a situação.