Ciência e religião desde sempre viveram às turras. E não haveria como ser diferente. Enquanto a prospecção do novo é o que impulsiona o pensamento científico, a fé religiosa está necessariamente atada à tradição. Noutras palavras, a ciência caminha focada no futuro e a religião, no passado. Essa divergência via de regra não impede o homem do século 21 de ter convicções firmadas em ambas, às vezes contraditórias, e de conviver com isso sem grandes dilemas. Por outro lado, nem passa pela cabeça do cientista moderno conduzir seu trabalho de forma a preservar alguma verdade canônica.

Não era assim nos tempos lúgubres da Santa Inquisição, que de santa nunca teve rigorosamente nada. Durante os séculos intermináveis em que a Igreja tinha poder de fogo e monopolizava o conhecimento no mundo ocidental, a curiosidade científica era inapelavelmente cerceada por dogmas não raro nascidos da má interpretação das Escrituras. E ai de quem ousasse ver além do que a Igreja sacramentava, com sua visão sempre míope e vocação à crueldade. Fala-se aqui obviamente da Igreja Católica. Contudo, a partir da Reforma, o protestantismo também vigiou a ciência com igual sofreguidão.

No limiar do século 17, uma notória questão balizava o avanço da astronomia. Com o advento da Contra-Reforma — a reação católica à expansão do protestantismo que, entre outras, ressuscitou a Inquisição medieval — e décadas depois de o polonês Nicolau Copérnico ter apresentado ao mundo seu modelo heliocêntrico, ambas as Igrejas faziam agora do geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu uma cláusula pétrea, refutando todo e qualquer raciocínio que tivesse como premissa rebaixar a Terra da posição de centro do universo. Essa orientação baseava-se mais uma vez em preceitos bíblicos bastante discutíveis — se fosse possível discuti-los àquela época sem correr o risco de ir parar na fogueira. (Anos mais tarde, coube à Igreja Católica criar o mais célebre exemplo da eterna disputa religião versus ciência, quando fez o italiano Galileu Galilei, seguidor da teoria heliocêntrica, enfrentar o Santo Ofício. Condenado a abjurar publicamente suas idéias, o astrônomo murmurou então o famoso “eppur si muove” [mas ela se move]: contudo, era a Terra que se movia, embora não pudesse dizê-lo em alto e bom som.)

Foi nesse contexto que o alemão Johannes Kepler, um luterano convicto que se preparava para seguir a carreira religiosa, descobriu seu talento para a matemática e se interessou pela astronomia. Progredindo nos estudos, logo percebeu que o modelo coperniciano era o mais lógico e que sua aceitação de forma alguma contradizia nenhum princípio de sua fé. Daí a passar incólume pela censura da Igreja, exercida no seminário por seus mentores, eram outros penosos quinhentos. Michael Maestlin, um desses mestres e importante astrônomo à época, já havia chegado antes às mesmas conclusões mas não tivera coragem de assumi-las. Tampouco apoiava agora seu discípulo. Kepler, ao contrário, lutou a vida inteira para defendê-las. E avançou na teoria de Copérnico ao propor que os planetas descreviam órbitas elípticas e não circulares. Também muito cedo conheceu o revés: antes mesmo que pudesse concluir os estudos, a universidade em Tübingen livrou-se dele indicando-o para um cargo de professor de matemática em Graz, na Áustria. Naquele momento pesava contra o aluno tão-somente sua rebeldia. Mas em seguida, com a perseguição aos protestantes recrudescendo na Europa, Graz acabou sob o domínio dos católicos. Para fugir da conversão compulsória, Kepler transferiu-se para Praga, onde trabalhou com outro astrônomo ilustre, o dinamarquês Tycho Brahe, herdando-lhe o cargo e os dados de suas pesquisas. Quando Rodolfo II renunciou ao trono da Boêmia, Kepler teve de voltar para a Áustria, estabelecendo-se então em Linz. Além dessas atribulações, sua vida foi pontuada por tragédias, que iam desde a saúde precária à perda de três filhos ainda crianças.

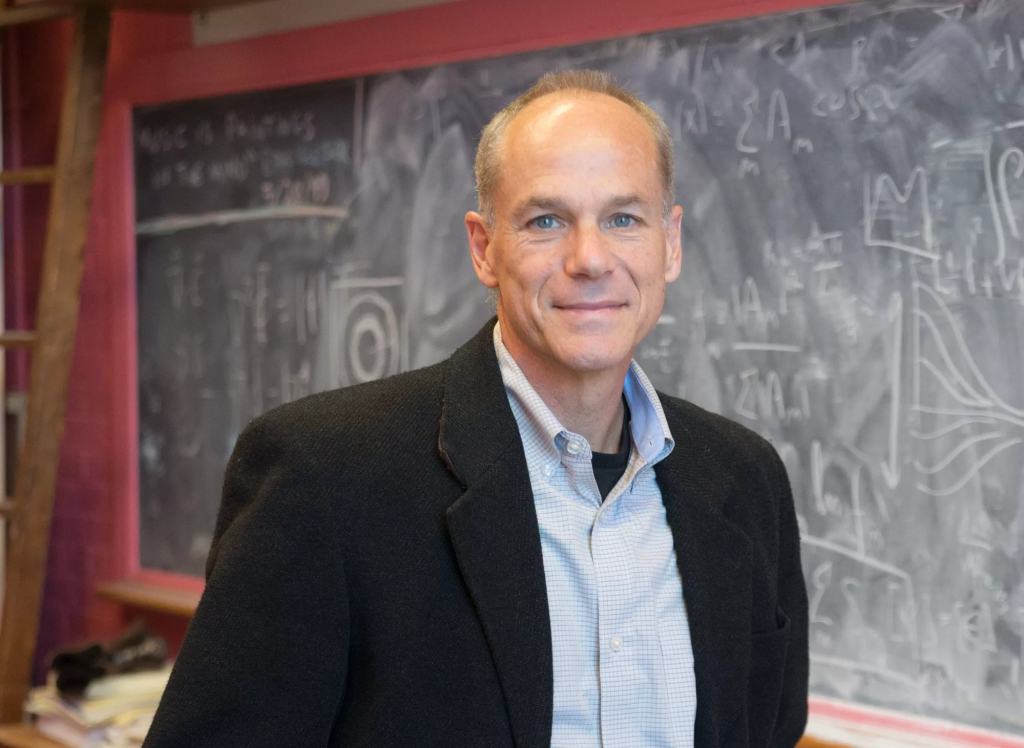

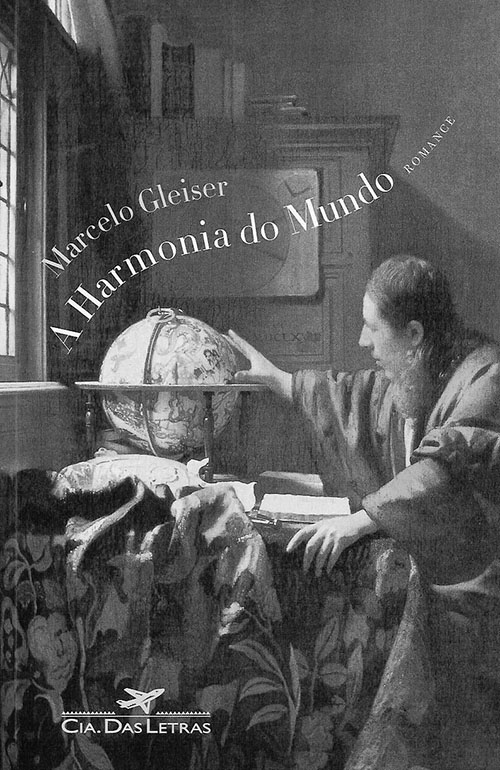

Essa notável biografia é o tema de A harmonia do mundo, mais recente livro de Marcelo Gleiser e sua primeira incursão pelo romance.

Entusiasta de sua profissão, Gleiser tornou-se conhecido no Brasil por um talento raríssimo no mundo da ciência: ele consegue discorrer sobre questões complexas com grande simplicidade e fluidez, popularizando um conhecimento que se costuma ver restrito a especialistas. Para compor seu novo livro, realizou um minucioso trabalho de pesquisa em documentos e manuscritos originais, na tentativa de resgatar a alma de seu biografado. Gleiser assim resume a experiência: “Segui os passos do Kepler por três semanas: Alemanha, Áustria e República Tcheca. Sentei na mesa (sic) em que ele sentava, li o livro que ele estava lendo. Tenho a correspondência trocada entre Kepler e Maestlin. Li toneladas de coisas. Tentei encarnar a vida dele”. Esse exercício resulta de fato num dos grandes méritos do romance. Gleiser foi fiel ao modelo para construir um personagem denso e humano, não cedendo à tentação de idealizá-lo, vício tão comum aos biógrafos. Em dado momento, até mesmo o descuido de Kepler com o asseio pessoal vem à baila.

Ser caricato

A harmonia do mundo estrutura-se em quatro partes, que correspondem às cidades onde Kepler viveu e produziu seus estudos: Tübingen, Graz, Praga e Linz. A narrativa tem como ponto de partida um Maestlin já octogenário às voltas com a decrepitude e o remorso de ter por várias vezes negado a Kepler o apoio do qual ele necessitava. Através de suas lembranças, avivadas na leitura recorrente das cartas e do diário do próprio discípulo, que lhe chegam no decorrer da história pelas mãos de um emissário muito especial, a trajetória de Kepler em flashback logo se impõe como o verdadeiro foco do romance. Nesse aspecto, chega a parecer óbvia a analogia entre os papéis de Maestlin e do Salieri concebido por Peter Shaffer em sua peça Amadeus, que deu origem ao estupendo filme de Milos Forman. Mas as semelhanças param por aí: enquanto Salieri é um tipo complexo e fascinante que divide a cena com Mozart, o Maestlin retratado por Gleiser personifica a mediocridade na figura de um ser caricato que serve apenas de contraponto à riqueza humana do protagonista. Repetir a mesma fórmula, mas fazendo encolher seu conteúdo, talvez não tenha sido a melhor opção.

Por outro lado, as 328 páginas são vencidas com facilidade graças à maneira objetiva com que Gleiser constrói a narrativa. Com o tempo presente fixado nos últimos dias da vida de Maestlin, a dinâmica de cortar para a história em flashback e retornar ao presente cria vários pequenos suspenses no decorrer do romance, mantendo uma discreta porém constante tensão. Quando o assunto é astronomia, Gleiser mais uma vez exerce seu reconhecido talento para tornar acessível — e agora literariamente palatável — a letra fria da ciência.

O exercício de explicar em detalhes para deixar compreensível uma idéia pode ser uma virtude em certos casos, mas talvez não funcione muito bem em literatura. Talvez seja ele indiretamente o responsável pelo calcanhar-de-aquiles da obra: o excesso. Gleiser tem o hábito de reforçar uma idéia repetindo-a com outras palavras, o que em nada parece combinar com a sofisticação do assunto. Um exemplo: “O velho mestre virou-se de lado na poltrona, tentando estimular a circulação. Urânia miou em protesto, agarrando-se às roupas do dono, insatisfeita”. Não chega a ser único, e portanto óbvio, o motivo que leva alguém a mudar de posição numa poltrona, mas será mesmo necessário explicar tintim por tintim um movimento do personagem para enfatizar a sensação de tempo transcorrido? Quanto à situação da gata que mia em protesto, existe alguma possibilidade de ela estar ao mesmo tempo satisfeita?

Como se pode confirmar pela enésima vez, o excesso enfraquece o discurso e leva inapelavelmente ao lugar-comum. E — o mais grave — não deixa margem para que o leitor exerça sua sempre ávida imaginação.

Mesmo com esses tropeços, A harmonia do mundo é uma obra séria e consistente que coloca o público brasileiro em contato com um personagem dos mais importantes e sedutores da história universal. Não será nenhuma surpresa se ela, a exemplo de seu autor, ganhar o mundo e o destaque em outras paragens.