Istambul é uma cidade bastante peculiar, senão única no planeta. Antiga Constantinopla, ela foi das mais importantes em seus tempos áureos. Localizada em um ponto geográfico estratégico, concentrava boa parte do comércio entre a Europa e a Ásia — fora o imensurável intercâmbio cultural que representava. Foi a capital do Império Bizantino, espécie de filial oriental do Império Romano. O grande romancista Gustave Flaubert chegou a profetizar que aquela seria a futura capital do mundo. Tomada pelo Império Turco-Otomano no século 15, virou Istambul, e permaneceu sob o domínio otomano até 1922, quando a Turquia que conhecemos ganhou traços reais.

O território que protagonizou tantos eventos de importância histórica, de tantas glórias e riquezas, passou a viver o oposto do que imaginava Flaubert. Istambul, após 1922, tornou-se uma cidade de extremos radicais entre riqueza e pobreza, com a segunda sobrepujando a primeira, através das ruínas e do inequívoco rastro de decadência por toda parte. O mais grave, no entanto, foi o fortalecimento dos conflitos religiosos, problema de toda a Turquia, entre os “ocidentais”, de modos europeus, liberais e secularizados, e os orientais, de origem muçulmana, que vêem nos ocidentais o mais claro sinal de ateísmo e falta de respeito para com Deus e as tradições. Fora os pequenos movimentos separatistas, como o dos curdos. Na semana em que este texto foi escrito, um atentado a bomba matou seis pessoas em Ancara, capital turca. Um país que é uma bomba-relógio. E Istambul, por demarcar o ponto em que Ocidente e Oriente se dividem, é o detonador da bomba.

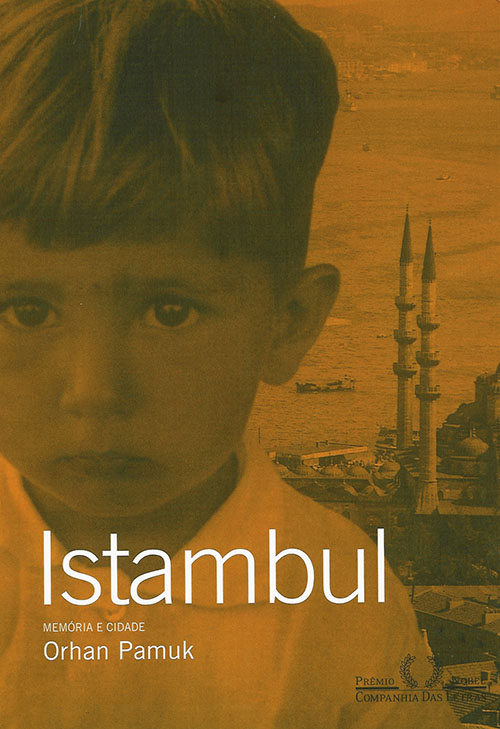

Essas divergências caracterizam a obra de Orhan Pamuk, principal escritor turco, vencedor do Prêmio Nobel do ano passado (e inusitado best seller no Brasil…). Embora Pamuk tenha explorado com talento os conflitos entre seculares e muçulmanos em Meu nome é Vermelho e Neve, Istambul pouco se sobressaía em ambos — o primeiro tem como objeto a arte para simbolizar a cisão entre oriente e ocidente; o segundo, mesmo que diagnostique com perfeição as nuances do conflito, se passa numa cidadezinha do interior. Pamuk diz que sempre sonhou em escrever um grande romance sobre a cidade em que nasceu (a cidade que “fez de mim quem eu sou”), nos moldes do que James Joyce fez com Dublin em Ulisses. Acabou utilizando-a como estandarte nas suas belas memórias em Istambul: memória e cidade.

Ao contrário das autobiografias convencionais, Istambul não conta uma vida utilizando o cenário como pano de fundo; o que acontece é o contrário. Enquanto pincela historietas, biografias, miniensaios e pequenos tratados filosófico-sociais da cidade, Pamuk acaba examinando seu próprio passado, em um misto de relato de lembranças, romance histórico, reportagem e crítica de arte. Em poucas páginas, vai da análise profunda e técnica de um livro de ilustrações até interlúdios bem humorados sobre o aparentemente mais banal assunto, na maneira de um cronista. E o melhor: sem hierarquizar os assuntos. De modo que a crítica de um quadro ganha tanta leveza quanto uma turnê panorâmica pelos antigos colegas de escola ou os detalhes das fofocas de colunas sociais da época ganham densidade.

Orhan Pamuk veio ao mundo em 1952, quando o processo de ocidentalização de Istambul já estava bem avançado — e progredindo de forma inversamente proporcional à decadência dos antigos valores otomanos. Nasceu em berço abastado, em uma família de novos ricos, liberal, pouco afeita à religião e às tradições. Se por um lado esta liberdade fazia com que o pequeno Orhan percebesse um certo vazio espiritual não só entre os seus, mas entre toda a classe alta turca, por outro proporcionou infindáveis vantagens intelectuais, como o apoio ao seu amor pela pintura ainda na infância.

Arquétipos

Uma característica clara em Meu nome é Vermelho e Neve é a capacidade de Pamuk de trabalhar bem com arquétipos — figuras de particularidades definidas e de traços comportamentais e filosóficos estereotipados. Se por um lado carecem de ambigüidade, por outro exalam um bocado de vida própria. Em Istambul, ele usa essa qualidade para desenhar sua família. A mãe séria e amorosa, o pai irresponsável e condescendente, o irmão invejoso, a avó sábia, a empregada ignorante e religiosa… clichês cativantes na pena do escritor. Ele próprio, naturalmente, ganha maior destaque na narrativa.

A visão que Pamuk tem de si próprio é apaixonada, um pouco idealizada demais, o extremo oposto do furor autodestrutivo de Thomas Bernhard em Origem. Sensível, esperto, inteligente, falta pouco para o menino atingir a perfeição. Bem mais interessantes são os trechos em que o autor relembra alguns pequenos pecados que atravessavam sua mente, tentando seu coração a cometê-los. Coisas que toda criança pensa, porém guarda para si achando que são anormais. Como se imaginar matando gente ou maltratando animais (para depois se corroer em culpa e cobri-los de agrados), sentir prazer ao ver os colegas serem castigados por errarem ou desejar cuspir nos passantes ao olhar uma rua da janela.

Ao falar de Istambul, o personagem principal do livro, Pamuk se utiliza bastante do conceito de melancolia — no caso, hüzun. Para ele, a cidade, que passou por momentos tão distintos em sua história, sempre esteve impregnada desta melancolia. Um sentimento de decadência, uma decadência orgulhosa, entretanto. Neste território de tom preto e branco, os cidadãos, já divididos pelos costumes, pela religião e pelas opiniões contrárias em relação ao passado, presente e futuro, apenas ajudam, na confusão que se perpetua nas diferenças, o sentimento melancólico. Na dificuldade de mudar alguma coisa, visto a dificuldade de combater opiniões radicalmente opostas, se acomodam, tanto que há uma comparação com o conceito de tristesse, de Lévi-Strauss, em que tanto a tristesse quanto a hüzün “sugerem um sentimento compartilhado”. “É a resignação que alimenta a alma introspectiva de Istambul”, raciocina Pamuk. Obtemos um contato direto da relação de amor e ódio do narrador para com sua pátria. Os ricaços pseudo-ocidentais podem ser tão ridículos quanto os retrógrados muçulmanos; os escritores que sonhavam em ser como os franceses são tão cativantes quanto algumas das ruas sujas e esquecidas da periferia.

“Uma voz dentro de mim me adverte contra o exagero.” Sim: o charme de Istambul está nos devaneios, nos quase cambaleantes e ébrios passeios pelo bairro, pelas declarações de carinho e os momentos de detração. Istambul nada mais é do que o próprio Pamuk, com as naturais contradições, lampejos e suores de um homem. É ela que o transforma em escritor (e, antes disso, em pintor). São suas dualidades que tornaram sua obra o que ela é. Esta cidade cuja alma está nas ruínas é amada por Orhan Pamuk, é amada exatamente pelas ruínas, “pela sua hüzün, pelas glórias que um dia possuiu e mais tarde perdeu”. Da vivência, fez-se a arte.