Alguém aí teve quatro tios jogadores de futebol? E se teve, me responde com sinceridade: eram eles um goleiro, um zagueiro, um meio-campo e um centroavante? Duvido. Pois eu tive, quer dizer, tenho. Só não jogam mais, claro. Os quatro disputaram campeonatos de futebol amador em Goiânia, numa época em que não havia muitas diferenças entre amador e profissional.

Minha avó teve quatro filhos e uma filha (minha mãe). E talvez tenha se sentido aliviada quando viu que pelo menos minha mãe não ligava muito para aquele jogo maluco que ralava joelhos e sujava a roupa dos meninos de uma terra vermelha que não saía de jeito nenhum.

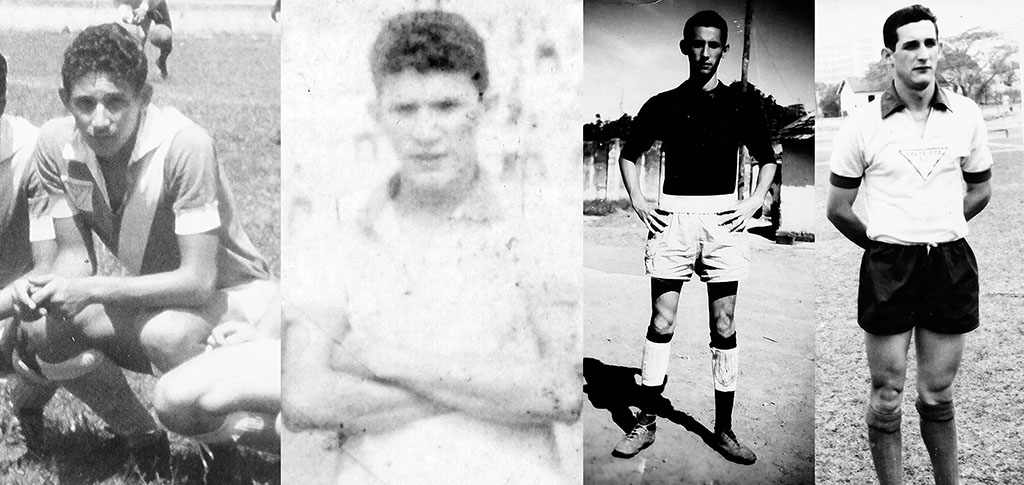

José, que todos conhecem por Pereira, era goleiro. De pernas finas e compridas, o corpo esguio, se lançava ao ar atrás da bola sem ligar para o fato de que, na aterrissagem, o esperava não um tapete de grama verdinha e felpuda mas um chão duro, feito sob encomenda para maltratar goleiros. Na foto que tenho dele trajando seu honroso uniforme de arqueiro, mais parece um Dom Quixote de chuteiras, prestes a alçar vôo atrás de um sonho qualquer.

Esse meu tio defendia as cores do Banco Cooperativo Luzzati, que nem existe mais. O gerente do banco era o técnico do time e mais tarde veio a ser presidente do Vila Nova e da Federação Goiana de Futebol por mais de vinte anos. Naquela época, no entanto — todos eles jogaram nos anos 60, com exceção do caçula, que também atuou durante a década seguinte —, quem mandava mesmo no time era o Pereira, segundo fonte fidedigna (minha tia).

Era o grande Pereira que orientava a defesa, gritava com o meio-campo e o ataque, e se preciso duelava com centroavantes em bolas divididas, armado não de escudos de ferro, como os antigos heróis dos romances de cavalaria, mas apenas de seu valoroso par de joelheiras, colocadas não onde se espera que estejam — nos joelhos — mas nas canelas! Imprevisível o Pereira, como convinha a um verdadeiro Quixote.

Quando comecei a jogar, aos onze anos, era ele que, sempre acompanhado da minha tia, ia assistir aos meus jogos, mesmo quando começavam às oito da manhã de um domingo chuvoso.

Valente também era seu irmão, Neném, cujo apelido contrastava com sua função em campo: zagueiro. Zagueiro não pode ter esse apelido, convenhamos. Tem que ser chamado de Zezão, Pedrão, Junão, sei lá, qualquer coisa que soe como um sonoro aumentativo. Neném? Neném não dá. Mas tinha que dar, então meu tio se desdobrava em dois para compensar a sugestão do apelido e não consta que nenhum atacante tenha tido o atrevimento de brincar com coisa tão séria (pelo menos não na sua frente).

O problema maior, aliás, não era o contraste entre o apelido e a virilidade que precisava demonstrar em campo. O problema mesmo já começava no nome do time: Cruzadinha do Padre Domingos.

Fico imaginando: que cruzada era aquela empreendida campos afora pelos atletas de Padre Domingos? Uma cruzadinha significa exatamente o quê? Que era humilde, sem grandes pretensões de derrotar os inimigos? Ou que era feita por crianças (e aí sim o apelido do meu tio combinava bem), no caso jovens, ainda iniciantes nas guerras santas do futebol?

Não sei. O que se sabe mesmo é que só jogava no time quem fosse à missa. E não bastava estar presente, do início ao final, precisava também participar da comunhão, o que significava ter que se confessar primeiro. E nesse ponto imagino o conflito existencial por que passava padre Domingos, técnico do time.

Suponha que seja você o padre. No jogo você vibrou com o gol da vitória do seu time no último minuto. No dia seguinte você está lá, no confessionário, e chega justo quem? Ele, o artilheiro, o grande herói, a estrela do grupo que você comanda. E ele te diz: padre, eu pequei. É mesmo, meu filho? Sim, padre, eu pequei. E que pecado foi esse? Sabe o gol do jogo de ontem? Claro que sei, um gol muito bonito, meus parabéns! Pois é, padre, só que foi com a mão. Como, meu filho? O gol não foi de cabeça, padre, foi com a mão, meti a mão na bola e o juiz nem viu.

O que você faria nessa hora, além de respirar fundo e suspirar dizendo: ai, Jesus! Como o Domingos agiria numa hora dessas, como padre ou como técnico? Como padre deveria, seguindo seu papel, repreender o menino, dar-lhe um belo sermão sobre os males da mentira e lhe receitar uma boa de uma penitência. Tudo bem, mas e depois, lá no campo do Cruzadinha, o que ele diria aos seus atletas?

Para ser coerente, deveria começar recomendando a todos o seguinte: meus filhos, sempre que vocês cometerem alguma infração durante o jogo e o juiz não apitar, vocês respeitosamente peçam a ele que interrompa a partida, dizendo: senhor juiz, desculpe, mas eu errei. Se for o caso, vocês podem dizer, por exemplo: senhor juiz, mil perdões, mas fui eu que chutei a bola para a lateral, não foi ele. Ou: caríssimo árbitro, desculpe incomodá-lo mas é preciso dizer que houve um equívoco, quem fez a falta não foi o nosso amigo aí, fui eu.

Fico imaginando então o meu tio, que precisava ser mais viril do que os outros, para fazer jus à sua compleição física (era grande, forte) e à sua condição de xerife, tendo além de tudo que compensar a sugestão do apelido. Talvez mentisse no confessionário, dizendo que não, não pegou o cara não, foi só um esbarrão à toa, bobagem. O padre talvez até acreditasse, mas e o técnico?

Fosse o que fosse, violento ou não, meu tio Neném nunca fui expulso. Nenhum deles foi, aliás. Quer dizer, houve apenas um, uma única vez. E foi justo o mais calmo, técnico e disciplinado dos quatro: meu tio Ézio.

Inesperada ira

Ézio jogava de volante no Flamenguinho e depois se transferiu para o Campinas, tendo inclusive começado uma carreira de profissional, que depois abandonou pela faculdade de medicina. Era o mais novo dos irmãos e o único que vi jogar. Vestia a camisa cinco, era um volante habilidoso, de boa colocação e bom passe.

Um dia Ézio entrou em campo contra um adversário considerado mais fraco. O jogo estava fácil, tudo corria bem, com a vitória parcial do seu time, até que um zagueiro deu-lhe uma entrada violenta por trás. Ele, normalmente tranqüilo, não se sabe por que foi tomado de uma ira inesperada e xingou o sujeito de coisas que nem ele mesmo, quase um adolescente ainda, sabia muito bem o que eram.

Ele não sabia e quem sabe o adversário também não, mas o juiz sim. E o expulsou no ato. E o mais curioso é que, pouco tempo depois, meu tio e o cara do outro time se encontraram, acertaram os ponteiros e permaneceram amigos durante décadas.

Não, o mais curioso não é isso. O que realmente me chamou a atenção foi outra coisa. Meu tio não gostava de ser fotografado e não guardou as poucos fotos que tirou durante seus tempos de jogador. A muito custo conseguiu, com amigos, resgatar uma, a meu pedido. Pois a única foto que ele tem daquela época, o único registro que guarda de sua carreira de jogador de futebol é justamente a foto tirada antes do jogo em que foi expulso.

Agora me diga, você que conhece os atalhos do destino, você me responda: como foi que meu tio resolveu tirar uma foto exato naquele dia? Teria pressentido que seria um dia marcante na sua história? Teria pressentido que seria expulso e que precisaria ter uma recordação disso? Mas então não seria melhor, digamos, pressentir o dia em que fosse fazer um golaço de fora da área e guardar a foto daquele jogo? Que raios de pressentimento foi esse, afinal de contas?

Mas não foi apenas meu tio Ézio que experimentou dessas ironias. Seu irmão mais velho, Hugo, também tem uma história para contar.

Centroavante artilheiro, com perfil de atacante húngaro (pelo menos é o que vejo na foto que tenho dele), meu tio Hugo jogava no Santa Rita Futebol Clube. Dizem que era muito veloz e não acreditava em bolas perdidas. Ia em todas, e numa delas sofreu uma lesão séria numa dividida com o goleiro adversário, uma fratura na perna que o tiraria definitivamente dos campos de futebol.

O Santa Rita era o time mais popular da Vila Operária, onde treinava e jogava, num campo de terra. Meus quatro tios jogaram nesse campo. E anos depois foi minha vez de jogar nele também, como ponta-direita do Selefama. Continuava de terra na minha época, e é incrível como naquele tempo isso não fazia muita diferença, era um campo de futebol, grande, lisinho, com marcas de cal, traves e arquibancadas em volta, grama pra quê?

Meu tio viajava com o Santa Rita de vez em quando para o interior do estado. Certa vez foram jogar numa cidade chamada Cromínia. Na volta para Goiânia, já de noite, chovendo muito, o motorista da jardineira velha em que se misturavam jogadores, técnico e torcida (a meia-dúzia de heróis de sempre) parou de repente na entrada de uma ponte estreita.

Desceram todos para ver o que estava acontecendo. Logo à frente da jardineira havia um carro atolado, impedindo a passagem, e todos resolveram ajudar. O motorista do carro deve ter rendido glórias ao inventor do futebol! Não fosse ele, como estariam ali aqueles cidadãos todos, atletas e simpatizantes, dispostos a tirá-lo do sufoco?

Meu tio, meio a contragosto porque estava não apenas cansado como sentindo as dores de uma pancada levada durante o jogo em Cromínia, também ajudou a empurrar o carro do camarada, que seguiu viagem (supõe-se que desde então convertido a torcedor fanático do Santa Rita).

O que meu tio não poderia prever, no entanto, é que dez anos depois estaria casado com ninguém menos do que a filha daquele desconhecido, o mesmo que ele ajudara naquela noite distante.

Guardo com muito carinho a história dos meus quatro tios. Um com alma de Quixote (todo goleiro é um pouco sonhador, caso contrário não aceitaria jogar em posição tão ingrata), outro dividido entre seguir as orientações de um técnico e de um padre, enquanto um terceiro guarda para a eternidade apenas a foto do dia em que foi expulso de campo e o mais velho encontra a mulher da sua vida graças aos caminhos enviesados do futebol. Você consegue explicar isso? Nem eu, só sei que é verdade.