Existe maior prazer do que visitar um velho amigo, daqueles cujos gostos compartilhamos e cuja conversa, sempre inteligente, nos faz refletir? Bem, pode ser que exista, mas, como sou leitora e conversadora contumaz, mergulhar nesta espécie de diálogo está no topo da minha lista. É assim que li, com grande prazer, O romance morreu, de Rubem Fonseca, coletânea de crônicas que mistura reminiscências de infância e opiniões, num estilo pessoal e descompromissado de bate-papo entre amigos.

Nas vinte e oito crônicas, que variam de assunto elegendo desde Michael Jackson até relatos autobiográficos, o autor demonstra que, nem o romance está morto, nem o gênero “crônica literária” desapareceu do horizonte intelectual brasileiro. Falando de literatura e de cinema, comentando enigmas e alegorias, em nenhum momento Rubem Fonseca descai na aridez da maçante erudição. Ao contrário, mantendo a leveza e o humor, consegue dar uma verdadeira aula sobre metáfora e eufemismo falando sobre bulas de remédio. E, apesar de todos os pesares dos efeitos colaterais, terminamos de ler sentindo-nos curados e capazes de rir da “obra-prima” que o autor pensa em mandar enquadrar.

Cada leitor tem direito a encontrar nesta variedade de temas sua vertente predileta. Elejo as crônicas de caráter mais pessoal, onde as reminiscências de viagem e as lembranças de infância se transformam em mais do que assunto, e demonstram ser escada para reflexões sobre a cidade, a ecologia e a política, por exemplo. É uma grata surpresa ver o escritor, normalmente tão reservado, se dispor a falar de si mesmo. Vamos ao exame do texto final do livro José — uma história em cinco capítulos, que se destacando pela extensão, poderia fugir do conceito de crônica, se não lembrássemos de uma outra concepção da palavra, usada nos primórdios da história em Portugal, com as crônicas de Fernão Lopes.

É um texto marcadamente autobiográfico e, no entanto, aparece em terceira pessoa. Com espírito crítico, antes de lançar-se nas reminiscências, relembra Joseph Brodsky — sim, aquele mesmo que acredita que a verdadeira biografia de um escritor está em seus livros — e avisa que a memória é aliada do esquecimento e da morte, mas que também pode ser uma aliada da vida. Preciso, ainda avisa que “todo relato autobiográfico é um amontoado de mentiras — o autor mente para o leitor e mente para si mesmo”. Mas concede que, no caso, “se alguma coisa foi esquecida, nada foi inventado”.

Depois de tanta cautela, o autor revela as lembranças de um tempo passado não entre as ruas de Juiz de Fora, onde José morava com seus pais e irmãos, mas nas vielas e becos de uma Paris medieval, conforme encontrada nos livros de Zévaco e de du Terrail. Oscilando entre fatos reais e imaginários, descobrimos os pais de José, as comidas, as brincadeiras e estratagemas que o menino, mais interessado em livros e na observação de escorpiões e aranhas caranguejeiras, transformava de acordo com a sua imaginação. Com perícia, o autor informa das raízes de sua família, dos sonhos e expectativas do jovem casal de imigrantes portugueses, Julieta e Alberto, que por um breve período desfrutaram afluência e prestígio em Juiz de Fora. Depois, a ruína do projeto comercial do pai é narrada não com a amargura dos que vêem um sonho desmoronar-se, mas com os olhos de quem se transforma num explorador e aventureiro, num montanhês que se depara com o mar e com ele se encanta, com o menino que descobre a cidade, suas ruas, os museus e os livros incontáveis, e o desfile das mulheres elegantes: “Não havia (e não há) nada mais agradável de se ver do que uma bela mulher em movimento”. Outras grandes descobertas são o cinema (e os estratagemas para assistir às sessões sem pagar ingresso), a vida boêmia e o carnaval.

Batucadas e emoções

Este último é objeto de mais uma crônica, O som e a fúria. Já pelo título vemos que os hábitos do menino José continuaram a fazer parte do experiente escritor Rubem. Esse carnaval, que vem anunciado por uma bandeira shakespeariana, que evoca Dante e também Baudelaire, é fruto da mesma sensibilidade de quem comia as deliciosas tripas à moda do Porto, mas se imaginava degustando a comida dos espadachins. E, apesar de todo esse aparato, é o carnaval das batucadas e das emoções, da sinceridade do apreciador dos ritmistas e do orgulho dos componentes das baterias irretocáveis da Mangueira e da Mocidade Independente. O carnaval alimenta crônicas e contos e, a partir dele, outra crônica se constrói. Em Loja de botox a varejo a reminiscência de um conto publicado em 1963, no livro Os prisioneiros; conto, aliás, em que ressoa o famoso O bebê de tarlatana rosa, de João do Rio (pseudônimo de Paulo Barreto) serve de abertura para uma reflexão dos hábitos modernos em que se misturam o consumismo desenfreado, os vícios e o culto ao corpo.

Daí poderíamos passar às crônicas que falam sobre O maior órgão do corpo, ou sobre Michael Jackson. Nossa necessidade de interferir sobre o que nos coube como quinhão genético outra vez leva o autor a refletir sobre consumismo, moda e, quando levado ao extremo, sobre a possibilidade de estarmos frente a uma mutação, induzida ou não, mas anunciada por uma espécie de profeta — ao qual não devemos rejeitar ou glorificar — mas sim tentar compreender.

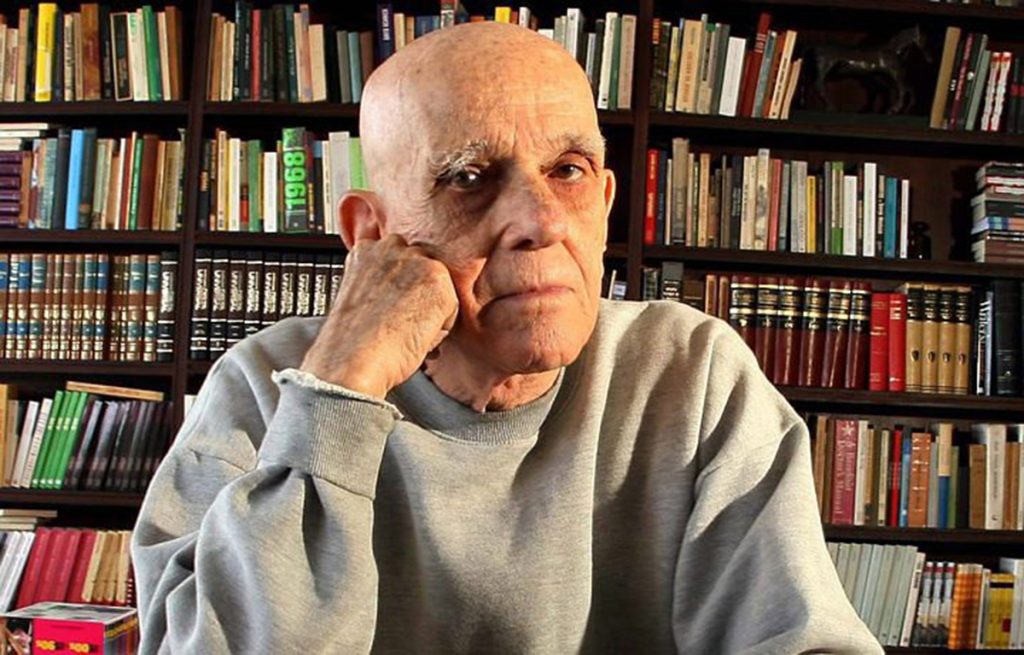

É esse o olhar compreensivo que também se revela em Viveca. Sem preconceitos, o cronista que se recusa a ser fotografado (“Rubem Fonseca é daqueles escritores que se valem do marketing da ocultação para valorizar seus produtos literários. Jamais dá entrevistas e evita ser fotografado por profissionais” é o que nos informa a revista Época) tira uma foto com o travesti “exatamente porque era um travesti, um homem que saiu do armário e enfrenta a discriminação gritando desesperadamente”. Detestando a discriminação “de qualquer tipo”, Rubem Fonseca se empenha em também defender o hábito da masturbação — masculina, uma vez que a feminina, segundo ele, nunca foi combatida e, em alguns casos, até foi recomendada —, mas acaba o texto confessando que ainda acredita que nada iguala a experiência de sexo a dois.

Em termos de preferência, então, o sexo a dois está próximo à pipoca “preparada de maneira artesanal em um fogão, utilizando recipientes adequados, fáceis de encontrar entre as panelas de qualquer cozinha”. E que deve ser consumida, pausadamente, com “requinte epicurista”, preferencialmente no cinema. “Cinema e pipoca: não existe união mais perfeita”, ensina-nos.

É de estranhar que este cinéfilo assumido só dedique uma crônica ao cinema, e, mesmo assim, comparando-a à literatura. Experiente em ambos os misteres, é sempre interessante ler o que Rubem Fonseca tem a dizer sobre o assunto, mesmo que o assunto seja mais profundamente explorado em livros teóricos e cursos universitários, a experiência e a sinceridade demonstradas pelo autor valem como ponto de partida para nossas reflexões.

Transformando suas experiências pessoais em considerações gerais, o cronista revela suas aventuras como “dendólatra”, um amante e defensor das árvores que ainda tentam sobreviver apesar do descaso da cidade que as planta sem lhes dar condições de sobrevivência; como torcedor de futebol, como leitor.

Falando de literatura, Rubem Fonseca se revela o grande leitor que sempre foi, conhecedor de poesia (Rosalía de Castro), de bibliotecas e defensor de sua maior arte. Até mesmo nas crônicas que falam de suas viagens, os livros e a literatura sempre encontram um espaço significativo. Vejam como as reminiscências de sua primeira ida a Nova York se enredam com a literatura: escolhe, para se hospedar, o hotel Albert, onde Tom Wolfe havia se hospedado e escrito um de seus livros. Muda-se para o Chelsea, que tinha sido residência de autores famosos como Mark Twain e Mary McCarthy. No bar do Chelsea ombreia-se com escritores famosos, entre eles Dylan Thomas, com quem conversou na noite anterior à sua morte. Sua ida a Cuba (La rubia cabeza de Fonseca) também acaba se enovelando com um poema de García-Lorca, Som de negros em Cuba, que transcreve, na íntegra. Literatura e charutos, literatura e pornografia, literatura e preconceitos, literatura e política, as vivências do autor são todas intermediadas pelas leituras e experiências literárias. A viagem a Israel, suas estadas em Berlim, ou se devem ou se transformam em textos literários.

Leitor generoso, ele comparte, não apenas os textos, mas até a experiência da leitura e a da viagem. Com ele podemos experimentar a emoção da queda do muro de Berlim, o suspense de carregar livros escondidos para Berlim Oriental antes dessa queda, ou até compartilhar a insegurança de uma sala de interrogatório numa travessia dos primeiros dias da queda do muro.

A profissão de fé do autor, porém, está na crônica que empresta seu título ao livro: demonstrando que o romance não morreu, Fonseca nos faz pensar na necessidade de formarmos novos leitores, pois, se o romance sobrevive, o mesmo não parece acontecer com o leitor. “O escritor vai resistir”, ele postula. E, para que o leitor também resista, é preciso redescobrir o prazer da leitura. Num texto do Portal Literal (http://portalliteral.terra.com.br/), ele revela que, no seu caso, o prazer da leitura foi fruto da liberdade de leitura. É preciso ler de tudo, sem preconceitos e sem obrigações. Ler como diversão é o melhor remédio. E essa é a bula, sem contra-indicações, do Dr. Fonseca.