Um homem sem nome avança solitário pelo continente, pelo país, pela rodovia cheia de buracos e postes caídos. Ele avança rumo ao norte. Na cidade, edifícios caindo aos pedaços e milhares de carros parados, enferrujados, retorcidos. Por todos os lados, cadáveres ainda em decomposição. Quando quer comer ou beber algo, o homem cobre a boca e o nariz com uma máscara improvisada e entra num bar ou numa mercearia. Não há mais ninguém vivo no mundo, essa é a sua certeza. Até que ele encontra outro homem sem nome, armado e nem um pouco amistoso. É sobre a solidão e a dificuldade de comunicação até mesmo entre as pessoas marcadas pelo mesmo trauma que trata o conto A espingarda, de André Carneiro, publicado originalmente em 1966.

Um homem sem nome, assustado, desastrado, divertido, provavelmente o último da espécie, zanzando por aí, palmilhando o mundo pós-apocalipse, de repente encontra um canhão. O encontro é narrado com muitos detalhes engraçados, nas suas memórias. O gostoso senso de humor está presente até na maneira como esse homem enumera os capítulos do relato: de trás pra frente, “como quem conta para o disparo”. É sobre a solidão e a comunicação excêntrica de alguém consigo mesmo que trata o conto O último artilheiro, de Levy Menezes, publicado em 1965.

O piloto de uma espaçonave avariada é obrigado a pousar num pequeno planeta desconhecido, cujos habitantes pacíficos e amigáveis ainda se encontram num estágio pré-industrial. Nessa altura a raça humana já se espalhou por todo o universo. Os moradores da aldeia próximo à qual o piloto pousou sua nave, apesar da ausência de qualquer indício de alta tecnologia, afirmam que vieram da Terra muitas gerações atrás. Confrontadas com as crenças espiritualistas desse povo rústico, aos poucos as convicções materialistas do intrigado piloto vão sendo desmontadas uma a uma. É sobre os ruídos na comunicação entre os indivíduos da mesma espécie, mas de culturas muito diferentes, e o real significado da idéia contemporânea de progresso, que trata o conto Exercício de silêncio, de Finisia Fideli, publicado em 1983.

Depois de uma década de seca uma grande nuvem se aproxima da cidadezinha de Vale Verde. Curiosamente ela não vem da esquerda ou da direita. Ela vem do alto. Vem devagar, de muito alto. Vem crescendo, crescendo, crescendo e pára. Então despenca a chuvarada. Chove a noite toda. Na manhã seguinte, nem sinal da nuvem. Mas agora estranhos fenômenos começam a acontecer na cidade e nas imediações. É sobre o problema de comunicação entre duas inteligências totalmente diferentes, a humana e a alienígena, que trata o conto A nuvem, de Ricardo Teixeira, publicado em 1994.

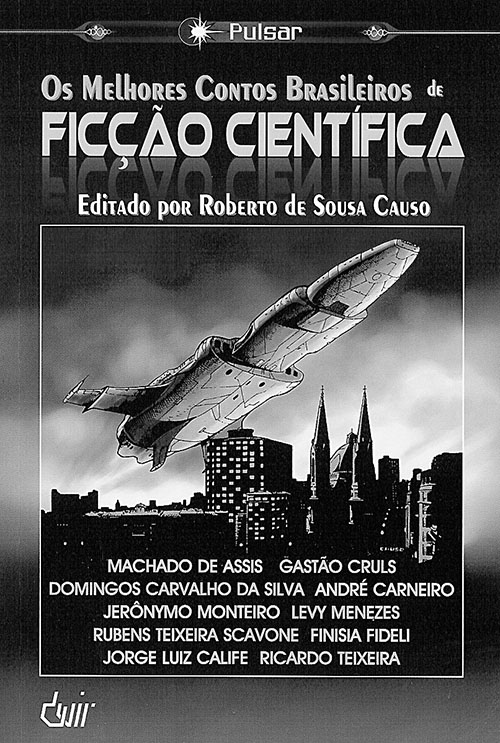

Os melhores contos brasileiros de ficção científica, antologia organizada e prefaciada por Roberto de Sousa Causo para a editora Devir, traz essas quatro narrativas sobre a comunicação e suas falhas, e outras sete, sobre outros temas. “São histórias variadas em tom e atmosfera, que dão conta da diversidade temática e de estilos da ficção científica, e do seu potencial para combinar-se com outras formas e perspectivas, literárias e científicas, recriando-se infinitamente” (Causo). Os outros autores reunidos no livro são Machado de Assis, Gastão Cruls, Domingos Carvalho da Silva, Jerônymo Monteiro, Rubens Teixeira Scavone, Jorge Luiz Calife e o próprio organizador, que comparece com um dos melhores contos do conjunto: A mulher mais bela do mundo, publicado primeiramente em 1997.

Na apresentação de Roberto Causo a história do gênero no Brasil é dividida em três períodos. O primeiro período, de produção mais ingênua e nacionalista, vai da segunda metade do século 19 até meados do 20. Esse é o Período dos Pioneiros, quase todos influenciados por Verne, Doyle e Wells. O segundo período começa em 1960, com a coleção Ficção Científica GRD, do editor baiano Gumercindo Rocha Dorea, e termina no final da mesma década. Esse período, de produção mais autoconsciente e cosmopolita, é internacionalmente chamado de A Primeira Onda da Ficção Científica Brasileira. O terceiro período, de produção mais rica e diversificada, começa na década de 80 e continua até os dias de hoje. A antologia de Roberto Causo traz o melhor de cada um desses períodos.

Viva e moribunda

Não sou especialista no assunto, como o organizador e os outros críticos que há décadas estudam nossa ficção científica, mas a sensação que eu tenho, diante da quantidade de sites, blogues e revistas online destinados ao gênero, é que a ficção científica brasileira está muito viva na internet, porém bastante fragilizada, quase moribunda, nas livrarias. É claro que jamais deixou de acontecer o eterno pinga-pinga de coletâneas de contos e de romances de autores nacionais. Mas a freqüência com que esses livros têm aparecido é muito pequena e insuficiente para, projetando-os pra fora de seu círculo alternativo e marginal, motivar mais e melhores leitores. Nesse pinga-pinga, para cada cinco ou seis pingos medíocres, sem a mínima qualidade literária, há pelo menos um muito bom, inventivo, consistente, poético. No entanto, esses poucos autores talentosos que, com o passar dos anos, formam quase uma pequena multidão, não são reconhecidos como verdadeiros autores. Seus livros não são resenhados nas principais revistas e nos principais cadernos culturais, e eles não são convidados para participar dos eventos literários mais prestigiados, reservados apenas aos que fazem, na falta de nome melhor, a alta literatura brasileira, essa mesma literatura que é ensinada nas escolas e nas faculdades de Letras.

O prestígio que prosadores como Rubem Fonseca e Dalton Trevisan desfrutam entre os críticos, os livreiros e os leitores, autor algum de ficção científica conseguiu ou está conseguindo desfrutar. A pergunta é: por quê? O que há em nossa ficção científica que a impede de sair do gueto, de ganhar as melhores estantes nas melhores livrarias e com isso ampliar seu público? Essa não é, de maneira alguma, uma pergunta retórica. Só seria se eu soubesse a resposta, mas confesso que não sei. Eu conheço pouco a ficção científica brasileira. Por isso tenho pesquisado e encontrado muitos novos autores, muitos novos livros. Há gente não apenas produzindo contos e romances interessantes, mas também refletindo e teorizando com perspicácia. Espero que vocês me ajudem a desvendar esse mistério. Também espero que vocês possam, quem sabe, começar a desfazer esse nó editorial, esse por quê? desconfortável, que pra mim não faz nenhum sentido.

Logo no início do texto de apresentação de sua antologia, Roberto Causo alerta: “A ficção científica é a literatura esquecida do século 20, no Brasil. Poucos se lembram de que algumas das figuras mais importantes das letras nacionais a exercitaram. Uma das razões do esquecimento talvez esteja no fato de que muitas dessas aventuras no terreno da literatura da mudança se constituíam em textos menores, dentro da obra dos grandes nomes”. Monteiro Lobato, Menotti del Picchia, Erico Verissimo e Lygia Fagundes Telles são, por exemplo, quatro desses grandes nomes. Mas o século 20 já passou. Para que neste século 21 nossa ficção científica não continue restrita apenas à periferia esquecida da literatura brasileira, algo precisa ser feito. Algo bastante criativo. Alguma sugestão?

Requiescat in pace

Existem duas formas de se morrer: a convencional e a da ficção científica. Na maneira convencional, o amálgama mente-corpo volta ao pó. Na maneira da ficção científica, esse amálgama atravessa portais. Morreu Arthur C. Clarke, infelizmente da maneira convencional. Do pó ao pó. Onde estão as sentinelas monolíticas que ele tão bem descreveu? 2001 já ficou para trás, ainda não fizemos contato com as civilizações espalhadas pelos bilhões de galáxias existentes, ainda não fomos ameaçados por nenhuma inteligência artificial e morreu Arthur C. Clarke. E com ele boa parte da grande ficção científica anglófona.

Antes, já havia morrido Isaac Asimov. Dois autores que, quando eu tinha dezessete anos, pareciam fisicamente imortais. Dois dos três ficcionistas de língua inglesa — Ray Bradbury talvez seja mesmo imortal — que mexeram com a minha fantasia adolescente. Morreu Arthur C. Clarke e com ele parte da superconsciência de HAL 9000, porque até mesmo os grandes romances não se mantêm intactos com a morte de seu autor. O ficcionista que somou à alta tecnologia a mística do Oriente parecia destinado a vencer, ao menos para o adolescente mergulhado na década de 80, os portais estelares que ele mesmo ajudou a criar no espaço profundo e na mentalidade dos leitores do século 20. Mas a morte foi mais rápida e venceu-o. Da mesma maneira que venceu Stanley Kubrick. Da mesma maneira que venceu Richard Strauss e Nietzsche. Esses três, os melhores parceiros que Clarke poderia ter desejado na intensa, subjetiva, vaga e silenciosa releitura audiovisual de seu romance mais celebrado.

Morreu Arthur C. Clarke, sua mente e seu corpo estão retornando ao pó e ainda não cruzamos com as sentinelas de três milhões de anos, que ele tão bem descreveu. Mas a morte convencional não é para quem vai, é para quem fica. Em qualquer velório também morremos todos nós, virtualmente. E, macacos letrados, ainda continuaremos a morrer convencionalmente por muito tempo. Até o dia em que a nossa brutal infância finalmente chegue ao fim. Talvez em 2000000000001. Nesse dia, distante de nossa origem simiesca, seguindo a trilha sinalizada pela obra do escritor inglês, deixaremos de retornar ao pó e começaremos a atravessar portais.