Em Cultura de massas no século XX, Edgar Morin dedica um pequeno capítulo ao que chamou de vedetização da violência. Constatando a proliferação do sensacionalismo na grande mídia dos anos 1900, o sociólogo francês chama atenção para a maneira com que o público reage ao trágico, assimilando a experiência da morte sob a fleuma do efeito sedutor. Os atos de sadismo, os sequestros e os homicídios, que deveriam ser recebidos com choque, passam a ser irradiados de um magnetismo emocional, consagrando o crime como a estrela de um espetáculo em que seus executores exercem um poder de atração sobre a realidade reportada nas telas e nas páginas dos jornais. Ganham ares de astros, modelos que fascinam em função da projeção de suas barbaridades, revelando uma sociedade em que a sedução do perverso contagia, a um só tempo, quem pratica e quem consome. Morin observa:

Todas as experiências nos provam que ninguém está definitivamente civilizado: um pequeno burguês pacífico pode tornar-se, em certas condições, um S.S. ou um carrasco (…) A cultura de massa nos entorpece, nos embebeda com barulhos e fúrias.

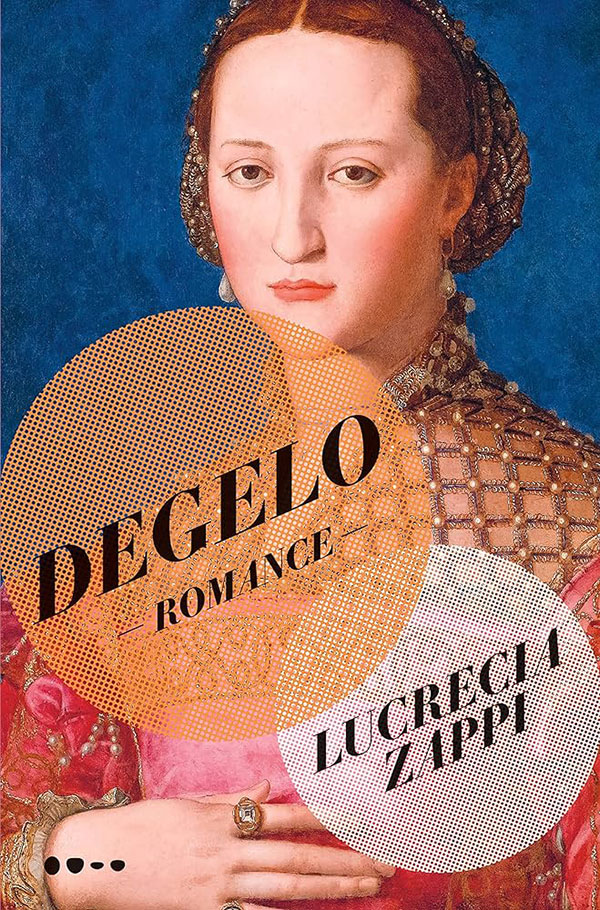

Em seus bons momentos, Degelo, romance recente de Lucrecia Zappi, convida a essa reflexão sobre o fosso da conduta social, sobre a influência da imprensa na construção da fama imprópria de suas protagonistas, duas amigas que atearam fogo e assassinaram um indígena em situação de rua. Agora na distância do tempo, Eleonora comenta com Ana sobre as reações populares às suas presenças, traduzindo seu crime não como um dispositivo de repúdio, e sim como um lance de fascínio.

As pessoas preferem apontar pra duas porra-loucas na multidão só para ter um gostinho de intimidade com a gente. É sexy, sabe. Parece que nosso papel agora é despertar fantasias nas pessoas.

De fato, é estimulante ter em frente um enredo que promete investigar o motivo de duas jovens de classe alta cometerem um ato hediondo, estabelecendo uma linha narrativa que se ocupa do lastro psicológico ao percurso da existência transviada. Especialmente por ter como inspiração um caso real (o assassinato de Galdino dos Santos, da etnia pataxó, em 1997), desnudando a história e cedendo espaço para a imaginação da interioridade pessoal, de modo a compor uma trama que concatene vivências e estados de consciência com nexo e plausibilidade, tendo o crime e a vida numa troca constante entre chave de entendimento e catalisador.

A questão é que toda a expectativa vai minguando diante do modo de execução. Para ser justo, a autora até tenta corresponder a essa articulação de ideias intrínsecas ao desenvolvimento dos conflitos centrais, mas são momentos pontuais, desorganizados e tratados de maneira superficial, que ficam muitas vezes à deriva num texto marcado por digressões e tergiversações. O tom oscila, perde-se o foco constantemente, e a força da premissa se esvazia ao ponto do debate sobre a violência, a condenação pública e a espetacularização da cultura de massa simplesmente sumir em longos trechos, dando lugar a abordagens paralelas, de menor ou nenhuma repercussão, relativas à música clássica, ao desterro na cidade de Nova York, e a uma viagem repleta de situações e discussões de pouca importância. Soa como uma escrita entregue ao fluxo, que, de vez em vez, lembra-se que tem um assunto a resolver, tornando-se um desafio de paciência para o leitor, que precisa superar páginas para reencontrar o que tem de bom.

Discrepância

É preciso deixar claro que o caráter problemático não se deve à estruturação fragmentada, de saltos temporais e de abandonos e retomadas de linhas narrativas, e sim à maneira irregular de levar a efeito a contextura. Neste caso, transparece duas impressões: a primeira, de que a autora tinha um bom argumento e criou enxertos para dar corpo ao relato, embora falhando na organicidade; a segunda, de que tentou transferir para a trama uma suposta alienação que comunga suas protagonistas. E até funcionaria, caso este recurso estilístico fosse aplicado em todo o livro. Contudo, há uma discrepância de tensões e engajamentos, no que diz respeito aos recuos temporais que dão conta da dinâmica do crime e seus desdobramentos e do cenário apático que transmitem as passagens do presente. Mesmos as personagens principais nunca são exploradas em seus aspectos totais, oferecendo um traçado diante do qual só resta ao leitor supor. Este é o procedimento do romance, afinal: nunca ir até o fundo dos temas que propõe.

Prova disso está em Eleonora, que foi condenada e presa por cinco anos, contudo reage e reflete sobre sua delinquência com uma certa perversidade classista e uma espécie causticidade que costeia o comentário social. Uma personagem cheia de possibilidades, mas que raras vezes expressa sua potência, sendo relegada ao “marasmo que a leva de um devaneio a outro”. De personalidade oposta, Ana, que era menor de idade à época dos fatos, cumprindo três anos num centro de atendimento socioeducativo, teme o julgamento público, exilando-se no apartamento da família nos Estados Unidos. Lá passa a ser assistente de um pianista de música clássica, que a incita a resgatar o contato com a amiga, depois que a visão da pintura Eleonora di Toledo, num museu em Praga, revive seus traumas. Um contato reticente se instala e, mais adiante, Ana convida Eleonora para passar uma temporada em Nova York, onde repassam o mal que praticaram numa sucessão de cenas casuais em que estranhamente nada progride.

Mesmo as intenções de implantar simbolismos pela trama são afetadas pela falta de uma elaboração mais cuidadosa de suas conjunções. Um bom exemplo é a imagem da duquesa Eleonora di Toledo, retratada no quadro (e na capa do livro), uma mulher na vanguarda, ícone renascentista do poder e do carisma feminino. A autora parece suscitar um paralelo com suas personagens, mas é uma representação que fica planando sobre o texto sem nunca encontrar pouso. A certa altura, uma tentativa de se criar uma analogia entre uma partida de xadrez e todo um sistema de subversão colonialista é muito simplista, ao ponto de flertar com o maniqueísmo. Há outras alusões a literariedade indígena e fantasmas shakespearianos que seguem o método de resvalar o assunto, sem articular interconexões. São presenças súbitas num fundo de ausência.

O que torna o romance relativamente mediano são os trechos que se concentram na escalada dos acontecimentos que culminaram no incêndio e no homicídio do sem-teto, numa nobre avenida de São Paulo, nas horas derradeiras de uma noite frenética de consumo drogas e carros em alta velocidade. Ali está o centro nervoso, a origem da forma de construção que deveria vincular todo o movimento da trama à solução do tema, mostrando sua contundência e inquietando, provocando o leitor a desenvolver uma consciência crítica, a refletir sobre como a violência diz muito sobre o país, a sua própria vida, a vida de todos.

Degelo trata de uma realidade da qual parece estar descolado, conduzido por duas criminosas que estão no grau zero de qualquer estímulo emocional. Seus passeios pelo Central Park, contraditoriamente, parecem levar a Morin, que observa que “nos submundos da vida vivida, que se desdobra a vida que falta em nossas vidas”. Talvez o grande problema do romance de Zappi, portanto, foi ter olhado mais para cima do que para baixo.