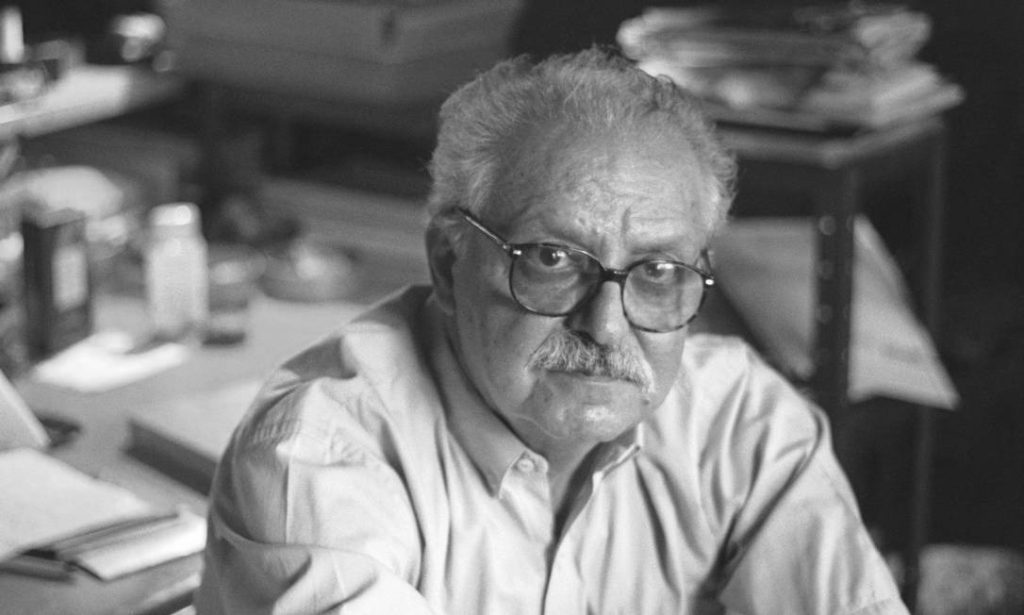

Salim Miguel nasceu no Líbano, em 1924. Aos três anos de idade chegou com a família ao Brasil. Aqui se fez jornalista, escritor e roteirista de cinema. Passou a infância em Biguaçu (local de preferência da sua ficção), morou muitos anos no Rio de Janeiro até retornar a Florianópolis, onde viveu na juventude. Foi um dos líderes do Grupo Sul (1948–1958), movimento que tentou modificar o panorama artístico de Santa Catarina. Com a revista Sul publicou muitos dos maiores prosadores catarinenses: Guido Wilmar Sassi, Adolfo Boss Jr., Silveira de Souza. Passou pelos estertores da ditadura. Salim, como jornalista, trabalhou na revista Manchete, Fatos & Fotos e foi um dos editores da revista de literatura Ficção (Rio de Janeiro); estreou na ficção com o livro de contos Velhice e outros contos (1951). De lá para cá são 22 obras, entre as quais destacamos: A morte do tenente e outras mortes (contos, 1979); A voz submersa (romance, 1984); A vida breve de Sezefredo da Neves, poeta (romance, 1986); Onze de Biguaçu e mais um (contos, 1997); Confissões prematuras (novela, 1998) e Nur na escuridão (romance, 1999). Nesta entrevista, Salim fala sobre sua vida, sua época, sua literatura, crítica literária e literatura catarinense.

• Nos dois livros de contos Velhice e outros contos e O primeiro gosto, seus personagens são, em sua maioria, pessoas pobres. Por que a preferência por esta abordagem?

Como venho de uma família muito pobre e moramos longos anos em lugares muito deficitários, intuitivamente fui abraçado pelas dores dos meus semelhantes. Sempre me preocupei com o texto, mas cuidei em cantar a vida, a vida que me circundava. Por exemplo, o livro Velhice e outros contos eu devo basicamente ao fato de estar desempregado. Não conseguia trabalhar na vendola do meu pai, então tive que arrumar uma outra atividade. Li nos jornais que o IBGE estava contratando pessoas para realizar o censo demográfico. Brincado, mas nem tanto, costumo dizer que devo ao IBGE o meu primeiro livro, pois foi visitando as casas, olhando suas formas e as pessoas que nelas viviam, foi entrando na atmosfera da vida, na presença das paredes, nos sorrisos e na vida como um conjunto que escrevi este livro. Então, eu trabalhava nas ruas de Florianópolis levantando a vida das pessoas para o censo. Na sua maioria era pessoas pobres. Com exceção dos contos Velhice I, II, e III, os demais são todos personagens desvalidos. Todos os contos de Velhice e outros contos foram escritos num jorro só, numa espécie de transe, o que não é habitual em mim. Geralmente, trabalho muito para um conto surgir.

• Neste livro, o conto Alvina esta minha noiva demonstra a dicotomia entre o mundo real e o ficcional?

É. Esse conto foi uma experiência nova que tentei, pois ele é muito diferente do que se fazia na prosa catarinense daquela época. Ele tem um recorte cinematográfico. Ele é uma galeria de quadros. Como a imagem de um trem passando em nossa frente. E revela sim a preocupação com uma prosa envolvida com a vida, com o homem. Assim penso ser minha literatura, assim a vejo: uma ficção que se utiliza do real, do memorialístico. O conto Jantar em família, embora se passe numa casa de classe média, é permeado pela dor da empregada a brigar com seu filho.

• No livro O primeiro gosto, o personagem Afonso, do conto Amor, lascívia, E… foge do amor para manter “o intangível”, ou seja, a certeza de que amou e não destruiu com seu amor, o que ficou/fica “intangível” na vida do autor Salim Miguel?

Em relação ao namoro, tive a pureza de encontrar a Eglê que é minha namorada há 55 anos. Quando somos jovens ficamos imaginando esses amores impossíveis. Mas eu continuo enamorado há 55 anos e não posso imaginar a minha vida sem a Eglê. Eu a conheci em 1947 quando começávamos a articular o Grupo Sul. Estávamos ensaiando uma peça teatral para lançar a revista Sul. Após o lançamento da revista fomos a um jantar e dali saiu o meu namoro com a Eglê, que me acompanha e chega a ser até uma co-autora dos meus livros. Ela é a primeira leitura e com todo o senso crítico de quem tem uma vida entre os livros, ela sugere algumas alterações, às vezes aceito, outras não. E assim vivemos esses 55 anos. No caso do conto que você cita, o jovem pensa que o relacionamento duradouro vai tirar o encanto e a beleza do amor, então ele prefere terminar e ficar com a imagem pura e ingênua de quem amou muito. No meu caso, os encantos aumentaram e continuam a aumentar. Sob o ponto de vista social, eu permaneço acreditando no homem, isto sim está inabalável dentro de mim, eu acredito em uma solução pacífica para o homem e para o mundo.

• No livro Confissões prematuras, a crise de personagem magro, a perda da memória e os questionamentos constantes do narrador simbolizam as dificuldades do autor Salim Miguel ou o impasse dos narradores contemporâneos?

Em primeiro lugar simbolizam as dificuldades do narrador Salim Miguel. Costumo brincar dizendo que se eu tivesse uma formação acadêmica (que às vezes penso ser boa e às vezes penso ser má), eu teria preferido ser um ensaísta, um estudioso do processo literário, um crítico literário (esta espécie em extinção hoje). Não possuí essa formação acadêmica, mas sempre escrevi sobre os livros dos outros. Sempre digo: sou um ficcionista por teimosia. Faço ficção para provar para mim e para os outros que eu posso fazer. Esses personagens do Confissões prematuras surgiram no período em que trabalhava no livro Nur e, de repente, depois de rescrever Nur por quatro vezes, eu fiquei trancado, travado e não conseguia segui-lo. Não conseguindo avançar, eu parei e coloquei na gaveta e disse para Eglê: vou parar e tentar outra coisa. E disse para mim: vou tentar uma narrativa que tire a identidade dos personagens, construir uma cidade onde nada acontece e introduzir um narrador com dificuldades na narração. Então, lembrei de uma novela do Miguel Unamuno chamada Niebla e que me marcou muito porque os personagens se rebelam contra o autor. Então o personagem-narrador de Confissões prematuras discute internamente a obra.

• Ainda em Confissões prematuras, você utiliza uma série de recursos próprios da linguagem poética. Como foi para você jogar com esses recursos? O uso desses recursos tem como objetivo confundir ainda mais os leitores?

Há dois motivos: o primeiro é confundir o leitor e o outro, como eu nunca consegui escrever um poema decente, pelo menos em prosa eu consegui fazer alguma coisa poética. Desta forma, transferi o olhar poético do mundo que sempre tive para o lugar onde eu domino, para o espaço que é meu, ou seja, para a prosa.

• A que você atribui a não adesão dos literatos catarinenses à Semana de Arte Moderna?

Acontece que não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, a Semana de Arte Moderna foi muito contestada. Aqui a Academia Catarinense de Letras havia sido formada quase no mesmo período, e, mesmo reconhecendo que a Geração da Academia tinha alguns nomes com alguma importância, pode-se afirmar que ela era muito tradicional, ainda estava mergulhada no movimento parnasiano. Para se ter uma idéia, até a poética de Cruz e Sousa era negada. Essa geração questionava de maneira violenta toda a Semana de Arte Moderna, e isso ficou até a década de 40, quando nós começamos o Grupo Sul, que originalmente se chamava Círculo de Arte Moderna, numa referencia direta à Semana de Arte Moderna. E nós fomos atacados: eles diziam que nós não sabíamos escrever. O fato de começar uma frase com pronome oblíquo rendia furor no meio acadêmico. Nós entendíamos o idioma como uma coisa viva, e queríamos uma aproximação do idioma com a nossa vida e não nos submetermos ao poder e opressão do vernáculo puro. O poema da pedra do Drummond aqui era motivo de gozação. Mesmo o Othon Gama D’Eça. Além dele, ninguém dessa geração deixou algo de substancial. Considero importante apenas o livro Homens e algas do D’Eça. Ah! O Tito Carvalho também considero importante. Mas o problema mesmo é que essa geração contaminou a geração que estava começando a escrever, que, desta forma, iria permanecer no retrocesso do fazer literário.

• Olhando de longe: o que era ingênuo e o que ramificou da fase do Grupo Sul?

Nós começamos com uma preocupação cultural, nossa preocupação não era apenas com a literatura. No período que se seguiu após a Segunda Guerra Mundial, surgiram mais de quarenta revistas no Brasil todo. A mais significativa delas é a Joaquim, editada pelo Dalton Trevisan. Nós não nos restringimos à literatura, tentamos tudo: cinema, teatro, música, artes plásticas e literatura. Montamos um clube do cinema. Fizemos debates. Recuperamos a obra do Martinho de Haro. Como éramos muito jovens, nós não tínhamos a certeza do que poderia ou não poderia ficar, hoje eu ainda não sei se os nomes do Grupo Sul vão, ou não, permanecer.

• Parece que entre todos os gêneros tentados pelos participantes do Grupo Sul foi a prosa o gênero que mais ramificou. Você concorda com esta afirmativa?

Você tem razão: a poesia foi menos realizada que a ficção, mas eu acredito que três nomes sejam significativos Walmor Cardoso da Silva (que infelizmente abandonou a literatura), Aníbal Nunes Pires (que se realizava mais vendo os outros produzindo) e a Eglê (que nunca deixou de escrever poemas, apenas não está publicando). Já na ficção não, pois nela nós temos pelo menos três ou quatro nomes de muita qualidade, o Guido Wilmar Sassi, o Adolfo Boss Jr., Silveira de Souza e me incluo dentre eles. Nas artes plásticas, o Ernesto Mayer, Aldo Nunes, José Silveira D’Avila e o Moacir Fernandes (de quem ninguém mais se lembra) são nomes que marcaram uma transição.

• E por que a poesia ficou no meio do caminho?

Precisaríamos de um estudo detalhado sobre isso, precisaríamos ver as causas e nos perguntarmos o que aconteceu, já que tínhamos muita gente envolvida com a poesia. O Aníbal publicou apenas um livro de poemas, a Eglê escreveu Manhã e não publicou mais poemas. Então você tem razão, pois a prosa teve uma maior realização.

• E o poeta Antônio Paladino?

Paladino morreu aos 25 anos de asma e tuberculose. Ele era um talento que não teve tempo de se confirmar. Paladino navegava na poesia, na ficção, mas penso que era como crítico que iria deixar sua marca maior. Ele tem críticas muito boas sobre poetas de outros estados.

• O livro Onze de Biguaçu mais um parece ser um belo filho do Nur? Certo?

Não, ele não parece, ele é um filho do Nur. Quando estava escrevendo, eu comecei a cortar, então percebi que havia um corpo estranho dentro do livro. Estes textos que compõem o Onze de Biguaçu e mais um não tinham como ficar dentro do Nur. E não seria justo que eu jogasse aqueles textos no lixo, então dei um novo tratamento para eles e a baleia deu vida a Jonas.

• A unidade de Onze de Biguaçu mais um é tanta que podemos ler tanto como um livro de contos, como uma novela? Como é seu processo de criação?

Isto também é verdade, pois o personagem evolui no tempo e podemos observar sua vida até a adolescência (quase beirando a madureza). Nenhum dos meus personagens sou eu, mas todos os personagens levam alguma coisa do autor: é o que acontece com esse menino. Vou contar uma história de como surgiu o último conto Mais um. Este conto marca bem a minha maneira de escrever: eu estava em Chapecó fazendo uma reportagem para a revista Manchete. Numa noite, o fotógrafo e eu estávamos num restaurante esperando um jantar e pedimos uma cerveja. Eu estava contando para o fotógrafo um resumo do romance São Miguel, do Guido Wilmar Sassi, que se passa naquela região. Perto de nós estava um homem de uns 40 anos muito atento ao que eu dizia. De repente ele se levantou e perguntou se podia sentar. Antes mesmo de nós dizermos sim, ele já estava sentado, pediu um copo, serviu-se da nossa cerveja e disse assim: “eu estava muito atento ao que tu estás contando e eu sou balseiro, sou balseiro por vocação”. Isso me impressionou porque eu acredito na vocação, não acredito em inspiração, e isso varia dos empreendimentos mais altos até os mais humildes. Então eu perguntei a ele o que ele quis dizer com aquilo e ele retornou: “eu gosto muito de ler, me interesso muito pelo bicho homem, mas a minha vocação é ser balseiro, eu não saberia fazer outra coisa”. Aí eu perguntei por que ele estava falando aquilo, e ele disse que gostaria de ler o romance São Miguel, porque trata da vida dele, do povo dele. Continuou dizendo que tinha lido dois livros: Anaconda do Quiroga (Eu disse: “conheço”.) Ele disse: “o outro tu não conheces”: El rio escuro do Alfredo Varela. (eu disse que conhecia). Ele retornou: “porra, tu conheces tudo?” Então eu disse a ele que não conheço nada do ofício de barqueiro. Ele disse: “então vou explicar. Só que a minha vida de balseiro teve alguns momentos muito dramáticos e eu preciso beber alguma coisa que não seja esta porcaria de cerveja, quero algo mais forte: um conhaque, uma cachaça”. E perguntei por que ele estava me dizendo aquilo. Ele olhou para mim e falou: “meus direitos autorais; depois tu me transformas em personagem, vais ganhar em cima da minha história; e eu, como fico?” Essa é a maneira de eu chegar ao texto, me reportando à memória de fatos ocorridos. Assim é meu processo.

• Como você descreveria o seu trabalho na revista Ficção? Qual a importância desta revista?

Nós, da Ficção, éramos um grupo de jornalistas, escritores e pesquisadores atuando no Rio de Janeiro. E todos necessitando sobreviver, mas insatisfeitos, procurando alguma coisa diferente. Um dia em conversa com o Cícero Sandroni (que já havia editado dois números da revista Ficção) nos perguntamos por que não retomar o trabalho da revista. Reunimos um grupo de cinco editores, cinco editores assistentes e programamos a revista. Ela durou quatro anos. Só para se ter uma idéia: nós tirávamos 15 mil exemplares em 1976 e vendíamos entre 10 e 12 mil. Isso nos três primeiros números, porque no quarto nós começamos a não vender tanto. Enfim, terminou como todo veículo deste porte termina um dia. A revista estimulou muita gente que tinha parado de escrever a voltar. Muita gente se uniu à Ficção, entre os correspondentes tínhamos: no Rio Grande do Sul, o Moacyr Scliar; na Bahia, o João Ubaldo Ribeiro; em Minas era o Walter Quirole e em São Paulo, o Porfírio Carneiro. Veja que hoje todos (uns mais, outros menos) são importantes e significativos na literatura brasileira. Numa pesquisa feita por alunos da Universidade de Brasília, chegou-se à conclusão que os principais nomes da literatura brasileira foram publicados na revista Ficção. Outra característica é que nós pagávamos direitos autorais e, além disso, os assinantes recebiam um livro de brinde de uma editora que fez convênio com a revista. Nós tínhamos anunciantes que nos ajudavam, não pela venda ou retorno dos seus produtos, mas apenas para nos ajudar. Sempre teve meia página de anúncio. Até promoção de concursos nós realizávamos. Fizemos concurso para a Petrobras, para a Universidade e para o governo do Espírito Santo. De forma que ainda hoje, quando se fala em revistas da década de 70 — e eram muitas, por exemplo, no Ceará tinha uma chamada O Saco, tinha a de Minas que se chamava Inédita, a do Rio chamada José que era um contrapartida da Joaquim do Dalton Trevisan — a Ficção foi a que teve mais abrangência.

• Você ficou muitos anos sem escrever, o que isso significou para você? A volta marca uma nova fase na sua literatura?

Eu não parei de escrever, apenas parei de publicar. O meu projeto era publicar um livro de dois em dois anos. Publiquei o primeiro em 1951, o segundo em 1953 e outro em 1955. De repente, eu dei uma pausa e pensei: eu estou escrevendo por que eu necessito escrever? Ou eu estou escrevendo para ver um nome na lombada de um livro? Escrever e publicar para mim deixou de ser importante, o importante é saber o motivo que nos leva a escrever e publicar. Aí dei uma de Saramago, fiquei dezoito anos sem publicar, porém durante esse tempo eu escrevi muito. Publiquei apenas uns oito ou dez contos, contos estes que foram reunidos em 1973 no livro O primeiro gosto (que hoje tem apenas uns quatro contos que eu considero válidos). Aí me senti insatisfeito e parei de publicar por mais seis anos. Em 1979, eu disse para a Eglê e para os meus amigos: eu vou publicar mais um livro desses contos que eu estou escrevendo agora, e se não der certo, se não for um livro que tenha algum significado e que tenha alguma coisa literariamente trabalhada, eu vou esquecer disso e cuidar de outra coisa na minha vida. Felizmente, este livro que se chama A morte do tenente e outras morte foi uma virada na minha maneira de escrever e de pensar a literatura, a ponto de me deixar satisfeito; não realizado, porque ninguém é realizado, porque realizado é acabado e acabado é quando não se tem mais o que fazer. Mas este livro me deixou satisfeito porque a partir dele eu criei a convicção de que deixaria o meu recado sobre o mundo em que estamos. Aí demorei mais uns anos e publiquei o romance A voz submersa que também teve uma boa aceitação de crítica e uma vendagem bastante regular. E aí engrenei.

• Os livros O castelo de Frankenstein, Eu e as corruíras e agora Aproximações leituras e anotações são textos que você publicou em vários jornais do país. Como você os classifica e qual a validade, para o leitor, de se reunir textos desta natureza?

Eu penso que o jornal é um exercício muito grande para quem escreve. Eu sou daqueles que imaginam o jornalista e o escritor como duas entidades muito próximas. Desta forma, o jornalismo pode ajudar o escritor e o escritor pode ajudar o jornalismo. Durante quase 50 anos eu trabalhei na imprensa, e na imprensa eu fiz absolutamente tudo, trabalhei até com horóscopo, a única coisa que eu não fiz foi plantão de polícia. Mas sempre me realizei mesmo na área cultural. Durante muitos anos eu fiz resenhas e que alguns chamam de crítica. Não é bem crítica, mas sim resenha. Durante quase nove anos eu fui o chamado Free-fixo do caderno Idéias do Jornal do Brasil. Publicava de dois a três artigos por mês. E o que agente publica hoje no jornal, amanhã não está servindo nem para embrulhar peixes, pois hoje os peixes vêm em plásticos. Aí eu fiz uma seleção daquilo que eu achei menos perecível e que poderia interessar para um e outro leitor. O primeiro volume do livro O castelo de Frankenstein são textos sobre literatura hispano-americana. Sempre fui um leitor insaciável da literatura de língua espanhola. O segundo volume também está dedicado a essa literatura. Eu e as corruíras é um livro de crônicas e depoimentos. Se esses livros não são textos definitivos (e o que é definitivo em literatura?) pelo menos são dirigidos a um determinado tipo de leitor.

• A vida breve de Sezefredo das Neves, poeta embora tenha linguagem e propostas distintas é muito próximo do livro Trapo de Cristovão Tezza. É uma coincidência? Quanto ao livro em si, ele representa o exorcismo do poeta Salim Miguel ou uma tentativa de recuperar a poesia e os poetas do Grupo Sul?

Eu conheci o Cristovão Tezza quando ele veio lecionar jornalismo em Florianópolis. Embora ele tenha sido professor de amigos meus e de minha nora, nós tivemos muito pouco contato. Foi uma surpresa para ambos quando quase na mesma época apareceu Trapo e A vida breve de Sezefredo das Neves, poeta, tanto que li antes o Trapo. Um dia o meu filho ligou para ele, e eu quis falar com ele. Aí eu disse: Cristóvão você já leu o meu livro A vida breve de Sezefredo das Neves, poeta? E ele disse que não tinha lido, mas umas duas ou três pessoas já haviam falado que existe uma aproximação com Trapo. E é uma coisa, embora a linguagem e o tratamento seja muito diferenciado, há vários pontos de contato. Eu enviei um exemplar para ele, que leu e achou a mesma coisa. Só que nunca tínhamos conversado, não sabíamos um do outro. Agora a segunda parte: este livro aparece com o subtítulo de venturas e desventuras de Sezefredo das Neves como um livro meu a ser publicado na década de 50. Aí eu nunca mais pensei nisso. E na verdade ele não poderia ser publicado naquela época porque ele reflete a geração do Grupo Sul e Santa Catarina social e politicamente. E na verdade este romance está dividido em vários cadernos, cada caderno contendo como epígrafe os poetas de minha preferência. E, para minha sorte, tive o bom senso de não publicar nenhum poema que escrevi. Então, em torno do Grupo Sul circulava um poeta que vivia 24 horas poesia, ele comia poesia, sonhava poesia e tinha dentro dele só poesia, mas nunca conseguiu escrever nenhum poema. Além disso, todo o pessoal da Sul começou fazendo poesia, o único que não escreveu poesia foi o Adolfo Boss Jr. porque o Guido, o Silveira, enfim, quase todos iniciaram na poesia. No começo da década de 80, eu retomei o projeto frustrado da década de 50. E com uma visão distanciada do que era o Brasil na década de 40, do que era o nosso sonho. E como nunca fui poeta eu fiz pastiche de Cruz e Sousa, Lorca, Fernando Pessoa, Mário de Andrade e Sá Carneiro e por aí vai. A coisa é basicamente isso: alguém que se percebe poeta, que vive poesia, mas não se realiza, ou seja, é um poeta inédito. Mas hoje, eu cortaria mais de 50 páginas deste livro.

• Em algum momento o personagem se imiscui na narrativa, a ponto de você perder o controle dela?

Não, o controle não. Mas alguns personagens acabam ocupando espaços maiores ao qual eu pretendia dar. No meu primeiro romance Rede, de repente tem um personagem que era incidental e acabou atingindo proporções muito além do imaginado. E isso ocorre em outros casos, mas sempre controlei a narrativa.

• Você não vê a crítica literária catarinense muito paternalista com seu autores? Ou ela inexiste?

Eu acredito que não temos mais crítica literária no país. Nós temos, eventualmente, um ou outro fazendo resenha, ou tentando fazer crítica, porque a crítica é feita para trabalhar em cima do que está aparecendo. Como não temos mais espaço nos jornais para a crítica, o máximo que se consegue é uma resenha. Em Santa Catarina então, nem se fala. Agora crítica literária mesmo, crítica para valer, como tinha um Tristão de Athayde, um Álvaro Lins, um Antonio Cândido, isso em Santa Catarina nunca existiu. Mesmo os mais antigos, o Nereu Correia, o Celestino Sachet e o Lauro Junkes (não se trata de negar o que eles fizeram), mas eles não são críticos literários na verdadeira acepção da palavra. Eles trabalham sempre com o medo de dizer que determinada literatura necessita de maior trabalho, ou mesmo de dizer que tal livro não é bom. Quando eles não dizem que é bom, eles deixam a coisa no ar. A crítica tem que ir além da preocupação de agradar o autor. E uma crítica bem-feita ajuda mais ao desenvolvimento de um autor que um elogio fácil. Há também o medo de fazer inimigos. Então concordo: somos paternalistas e só se vê elogios desaprofundados.

• E a história da literatura catarinense?

Aí o problema é mais grave, pois se você pegar um livro de história da literatura catarinense, você acaba obtendo informações somente sobre aquilo que se publicou. Precisamos urgentemente de uma história da literatura catarinense que tenha uma visão crítica.

• Você confessa em Apontamentos sobre o meu escrever que o livro Voz submersa nasceu de uma ocasião factual. Sua obra nos parece ser pautada na memória do factual, qual o limiar do ficcional e do factual para você?

Eu começo do factual, porém procuro não deixar o factual se imiscuir a tal ponto de comprometer o tratamento do livro. Por exemplo, o romance A voz submersa nasceu de dois fatos, o primeiro, uma vizinha que eu tinha e subia do andar dela para o meu e ficava quarenta minutos, uma hora no telefone conversando com a mãe contando seus demônios, seus fantasmas, suas frustrações e sua mágoas. Ela era uma maníaco-depressiva. Então eu fiz um conto que não me satisfez e uma noite eu estava saindo do meu segundo emprego, porque eu tinha dois empregos, eu assisto ao transporte do corpo do estudante Edson Luís que havia sido assassinado, vi toda aquela manifestação e fiz uma reportagem. Como nós estávamos em plena ditadura, a reportagem não foi publicada. Aí eu guardei os dois textos. Antes de voltar para Santa Catarina, fiz o primeiro tratamento do texto. Uni os dois assuntos e transformei isso num romance. O primeiro tratamento não me satisfez. Só em Florianópolis, retomei o trabalho do livro em 1983.

• Sua literatura é basicamente memorialística?

A maneira pela qual eu chego ao texto é sim baseada na memória, sempre partindo de alguma coisa que aconteceu, sempre de coisas que me aconteceram, então capto daí minha literatura, capto ela da vida. Tenho um conto chamado As queridas velhinhas, dedicado ao Aníbal Nunes Pires, que está no livro A morte do tenente e outras mortes, porque o Aníbal sempre me falava de suas tias-avós. Um dia eu disse ao Aníbal que isso daria um conto — “ou tu escreves ou eu vou roubar de ti” —, aí ele falou que eu poderia roubar. Então eu peguei as velhinhas, a casa, os móveis e coloquei em um outro universo ficcional que é Biguaçu. Só que em Biguaçu e eu precisava de amigos, então inseri as velhinhas na comunidade de Biguaçu, eu sempre trabalho assim. Sempre trabalhando a ficção com fundo memorialístico.

• Como você avalia o período da ditadura, pois daí surgiu Primeiro de abril – narrativas da cadeia.

A ditadura em Santa Catarina deixou muitas marcas. Só para você ter uma idéia: quando eu fui solto, os amigos me evitaram, e alguns desconhecidos se tornaram solidários. Em Florianópolis, a violência psicológica foi mais forte que a física. No interior do Estado, a violência foi mais sob o aspecto físico. Aqui em Florianópolis, dois soldados me pegaram, me colocaram dentro de um carro e saíram comigo e começaram a circular pela cidade. Quando chegamos perto da ponte Hercílio Luz, um deles virou para o outro e disse: qual será o impacto do corpo jogado daqui no mar, e um deles respondeu que só jogando se saberia. Esse meu livro dá essa dimensão da ditadura.

• Fale sobre o romance abortado sobre a Guerra do Contestado. O Guido Wilmar Sassi estava produzindo o Geração do deserto e você desistiu, como foi isso?

A primeira notícia que tive sobre o Contestado foi através de um negro chamado Tiadão que morava em Biguaçu. Ele tinha quase cem anos e havia sido escravo. Ele ia até a venda do meu pai e lá entrei em contato com o episódio do Contestado. Na década de 50, aparece em Florianópolis o Maurício Vinhas de Queirós. Ele veio com uma indicação para me procurar, nós da Sul já éramos bastante conhecidos. Veio e durante seis meses morou aqui e percorreu todo o Estado colhendo informações. O Vinhas acabou publicando o melhor livro sobre o Contestado que se chama Messianismo e questão social. A partir daí, comecei a fazer anotações, mas um dia o Guido Wilmar Sassi me liga e diz que está terminando um livro sobre o Contestado chamado Geração do deserto. Como sempre considerei o Guido um ficcionista nato, um ficcionista que só tinha grandes leituras de ficção, me retirei e o Guido fez um belo livro, um dos mais belos livros sobre o Contestado.

• A proximidade com o teatro e com o cinema parece ter influenciado sua narrativa.

Sempre fui ligado ao teatro. Pelo cinema, sou apaixonado. Assim como a literatura influencia no cinema, o cinema, depois de sua explosão, também deixou sua marca na literatura. É certo que tal análise tem de ser feita por outro, mas, mesmo assim, acredito ver forte influência dos cortes cinematográficos em minha literatura. Poderia falar sobre os planos e sobre a movimentação nas minhas obras, nos cortes e nas retomadas de narrativas por imagens, mas o ideal é que a crítica se encarregue disso.

• As várias faces é o resultado desta experiência?

Já o teatro não, assim como nunca escrevi um poema de valor substancial, o mesmo ocorre com o teatro. O livro As várias faces começou com uma exposição de pintura, onde um quadro havia sido roubado. Então, por dois anos, tentei fazer daquele ocorrido uma peça de teatro. Como não consegui, acabei fazendo uma novela em três atos. Ao mesmo tempo em que ela é um diálogo, o que a conduz é a narrativa novelística. Esta novela tem uma imagem que está no filme do Luís Buñel, chamado O anjo exterminador. E a literatura é isso, você acaba jogando, consciente ou inconscientemente, com o que viu, leu, apreendeu em outros lugares.

• Qual a condição do escritor brasileiro no mundo da mass media?

Para mim não há nada que substitua o livro. Pegar o livro, apalpar, cheirar e correr os olhos sobre ele ainda é insubstituível. Ninguém irá para cama com um computador. E hoje estamos perdendo leitores, pois a televisão, por exemplo, nos rouba leitores, as crianças passam horas na frente da televisão. Antes tínhamos contadores de histórias, agora temos a cultura da imagem. Acredito que cada vez mais perdemos leitores, mas sempre teremos os amantes do livro. Espero que não cheguemos ao ponto de escritor ler escritor. Para isso, as escolas têm que desenvolver nos alunos esta paixão pelo livro, pelo lúdico do livro, pelo mistério do livro, para que todos possam sair do mundo facilitário da imagem.

• Como crítico, você consegue se reportar internamente à sua obra? O que diria sobre ela se ela fosse de um outro autor?

Essa pergunta é muito difícil e complicada. Não me considero um crítico, mas sim alguém que não se satisfaz com a leitura e escreve sobre o que lê. E é isso que tenho feito por toda a minha vida. Não consigo fazer um distanciamento. Minha obra é parte de mim. O que eu consigo é saber quais dos meus livros têm tratamento mais acurado, isso sim. Sei quais livros não publicaria hoje e os que eu queimaria se conseguisse recolher. Tento deixar um retrato do mundo maluco em que nós vivemos.

• Como você avalia a coexistência quase que pacífica de três gerações de escritores catarinenses?

A literatura catarinense sempre se processou em ciclos. Começou uma coisa muito orgânica com o grupo da Idéia Nova do Cruz e Sousa. Aí há a Geração da Academia. Depois o Grupo Sul. Mais adiante vem a turma da década de 70 e agora aparece, na década de 90, um novo grupo. Eu penso que falta mais briga, mais polêmica, mais discussão porque esta convivência pacífica atesta uma mentira, atesta que tudo o que se está fazendo é muito bom. E não é verdade, nós do Grupo Sul carecemos de uma crítica também. Quando dizem que o Grupo Sul foi o maior movimento literário de Santa Catarina, eu digo que não foi. E atesto que há muitas coisas que poderíamos deixar de fazer sem falta ao cenário catarinense. Mas, por outro lado, modificamos muita coisa. Então, falta se estabelecer estas discussões. Quando a gente está envolvido, é muito fácil fazer uma análise positiva. O Lindolf Bell e o C. Ronald são anteriores aos de 70, que tem o Alcides Buss e o Osmar Pisani. Mas ninguém polemiza por não querer ofender ou ser ofendido. Todos os movimentos de arte partiram de grandes questionamentos. Espero que vocês possam se preparar para isso, e não tenham medo, não fiquem quietos, falem sempre que quiserem. O pacífico na literatura catarinense é uma máscara que um dia vai ter que cair.

• Como você gostaria de ser lembrado?

Se daqui a duzentos anos alguém encontrar um livro meu num sebo e esse livro despertar interesse e que diga alguma coisa a essa pessoa, acredito que valeu viver.