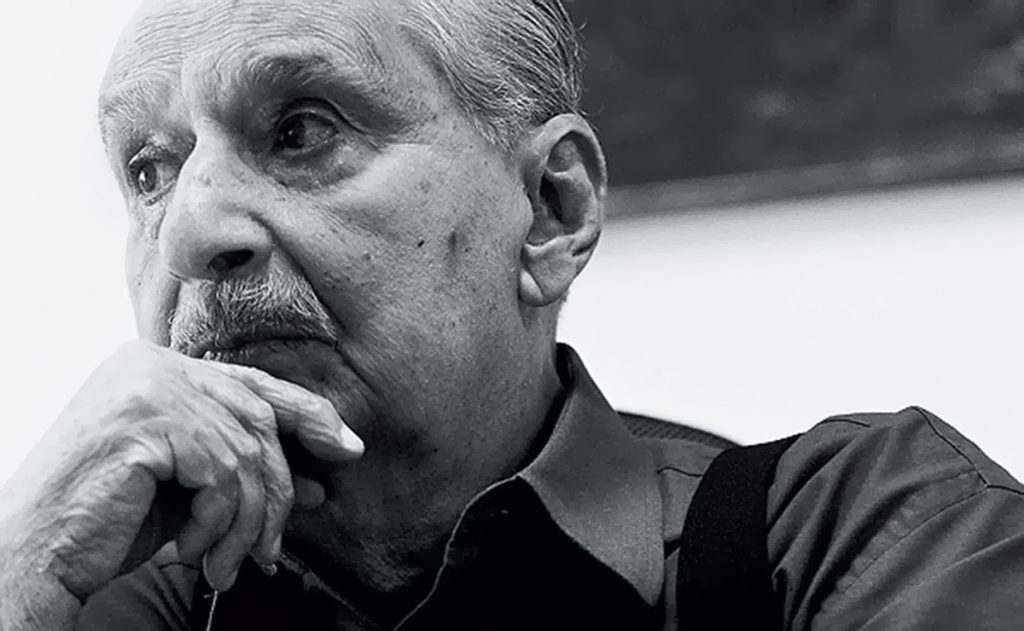

Carlos Heitor Cony é daquelas pessoas que adoram bater papo. É um contador de causos. Seus e de outros. Por exemplo: ao ser perguntado “que horas são”, vai logo contando a verdadeira história do relógio de sol. Dá uma volta imensa e responde, já exausto, “meio dia e trinta e sete, portanto”. Quem esteve no teatro do Sesc da Esquina, em 23 de setembro, em Curitiba, pôde verificar de perto essa loucura por histórias. A última sombra a ser sabatinada no inventário de José Castello foi a de Cony. Imortal, apareceu na capital paranaense para explicar por quê, afinal de contas, ele escreve. Para isso, teve de contar toda a história de sua vida. Desde quando era um piá mudinho — não falou até os cinco anos. Sem deixar de lado suas críticas à esquerda e à direita, seus trabalhos, seu período de abstinência de escrita… E, é claro, o seu desenfreado amor pelos cães.

Acompanhe a seguir os principais trechos da conversa de Carlos Heitor Cony com José Castello e a platéia do projeto Inventário das Sombras, promovido pelo Sesc/Curitiba.

• Por que você escreve?

Para responder a essa pergunta, tenho uma resposta meio complicada: é uma história meio anedótica, mas é verdadeira. Eu fui mudo até os cinco anos. Não dizia nada. Também não tinha nada para dizer. Não tinha vontade de dizer nada. Era uma criança que vivia embaixo da mesa, vendo o mundo mais ou menos como o Tom e Jerry vêem — os personagens humanos desse desenho animado só aparecem da cintura para baixo. Eu via o mundo assim. E não tinha a necessidade de falar. Quando comecei a falar, depois de algum custo, eu trocava as letras. Até hoje eu troco as letras. Agora mesmo eu fiz uma gravação em Curitiba e tinha de dizer “biblioteca”, mas só conseguia dizer “bibilhoteca”. E “aeroporto” eu não consigo… Digo “aereoporto”. E às vezes escrevo assim… Essa dificuldade, portanto, me discriminou muito. Fui uma criança considerada retardada, não só em casa, mas na escola. De tal maneira que o meu pai foi obrigado a me tirar da escola — isso eu narro no romance Quase memória. Meu pai tinha pena de mim, porque eu era maltratado, discriminado nas escolas. Resolveu me ensinar. Foi o meu pai quem me ensinou as primeiras letras, geografia, história… Ensinou à maneira dele, mas ensinou. Estou aqui hoje à custa dele. Mas eu não podia freqüentar os colégios por causa da minha dificuldade de falar. O que durou até meus 15, 16 anos, quando me operaram o freio da língua. Ainda tive de botar bolinha de gude na boca — cheguei a engolir uma, certa vez — para dar mobilidade. Demóstenes fazia isso, na Grécia. Ele era gago e foi um grande orador. Ele botava pedras na boca, não havia bolinhas de gude no tempo dele. Meu pai lavava, esterilizava as bolas de gude… Mas houve um fato na minha vida, quando eu tinha 9, 10 anos… Meu irmão estava fazendo 15 anos e meu pai deu uma festa para ele. Eu fiquei no meu canto, como sempre. Mas, de repente, aqueles colegas do meu irmão, todos naquela faixa etária, me chamaram na sala. Eles pediram para eu dizer: “Dona Marina adora um fogão”. Eu trocava o “g” pelo “d”. Eles sabiam disso. E eu inocentemente repetia… Todo mundo riu… Dona Marina era uma vizinha nossa, que realmente adorava um fogão. E o pessoal ria… Ainda tentei ficar por lá mais um tempo, mas logo alguém me mandou embora. Voltei para o meu quarto discriminado. No dia seguinte, percebi que o problema estava na palavra “fogão”. Meu pai tinha me dado um caderno novinho — tinha um Duque de Caxias com uma bandeira nacional, atrás tinha o Hino Nacional e o Hino da Bandeira. O caderno estava em branco, virgem. E eu tinha uma tinta vermelha — sempre gostei de tinta vermelha. Escrevi, na primeira página: FOGÃO FOGÃO FOGÃO FOGÃO. Fiz o primeiro poema concreto, antes de Décio Pignatari e Ferreira Gullar… E mostrei a várias pessoas, só que ninguém riu. Aí eu vi que o meu destino estava ali, que ele passava por ali, pela letra impressa. Meu destino passava pela escrita. Até certo ponto, meu destino passava pela literatura. A partir desse fogão, comecei a escrever outras coisas. Esse fogão foi crescendo, crescendo, crescendo… Hoje, infelizmente, tenho uma obra grande de mais — gostaria de que ela fosse menor. Foi assim que comecei a escrever. Quando a gente vai responder uma pergunta dessas, a gente sempre inclui uma coisa assim, meio épica: “escrevo para comunicar, para melhorar o mundo”… Eu não melhorei o homem, o mundo não melhorou, e eu já escrevi bastante. A verdade é essa. Aliás, gosto de contar uma história do Aragão, que se aplica muito bem a mim. Nós estávamos no Jornal do Brasil, no tempo do suplemento dominical. Um dia, chegou uma senhora dizendo que queria uma ajuda nossa. Ela era diretora do Hospício Engenho Novo (havia dois hospícios: o de ricos, que era o Pinel, e o dos pobres, Engenho Novo) e queria que a gente fizesse uma matéria sobre uma exposição das pinturas dos loucos. Ela sabia que o forte desse suplemento eram as artes plásticas. O “papa” era o Mário Pedrosa, que andava de bengala, um grande crítico teatral… Ele disse para irmos todos lá. E fomos. Chegamos lá e vimos aqueles quadros todos dos loucos. Eu vi um que o Mário Pedrosa disse: “Esse é um gênio, um Cèzane…” Chamaram o camarada: era um tal de Aragão. O Mário Pedrosa se comunicou com o Ministro da Educação e fizeram uma exposição do Aragão no Ministério. Naquele prédio feito pelo Niemeyer, azulejos do Portinari… e as pinturas do Aragão. Vendeu tudo. O Aragão, então, saiu do hospício. Fez a barba, cortou o cabelo, viajou — esteve na Espanha e na Itália. Nós esquecemos dele por três anos. Depois desse período, chega a mulher lá no jornal, novamente: “Olha, eu vim aqui outra vez por uma coisa muito chata. O Aragão…” — pensávamos que ele estava rico — “… está pior, numa cela solitária, preso, não pode sair. Está furioso. Vocês dão uma palavrinha com ele?” E fomos lá. O Mário Pedrosa, aquela figura de bengala: “Aragão, você é um pintor. Não pode ficar assim, tem de voltar a pintar”. O Aragão olhou para o Mário e disse: “Eu pintei. Mas ninguém tomou providências…” Então, é isso aí. A gente escreve, escreve, escreve, e ninguém toma providências. O que se pode fazer: ficar louco e furioso feito o Aragão? Eu me recuso a ficar louco. E me recuso, sobretudo, a ficar furioso. Mas me sinto assim como o Aragão. Acho que os escritores em geral têm essa sensação: escrevemos e ninguém toma providências.

• Você acredita que esse deslocamento em relação à vida — não necessariamente por causa do problema de fala —, essa idéia do “vai ser gauche na vida” é realmente fundamental para formar um artista?

Cada caso é um caso. Temos aí escritores que se isolaram, que viveram reclusos. Aqui em Curitiba temos o exemplo do Dalton Trevisan, que está recluso por conta própria, mas há ainda o Drummond, que era uma pessoa bastante recatada… Machado de Assis, que ia da repartição para casa, de casa para a repartição — não tinha uma grande exposição pública, até porque era mulato, gago, epilético. Agora, há outros autores que gostam muito da vida. Posso citar o caso de Hemingway. Ele quebrou a cara de todos os jeitos, participou de duas guerras como correspondente — é bem verdade que dizem que ele não era de nada, que ficava bebendo nos bares e depois escrevia as reportagens para os jornais americanos sobre batalhas que não tinha visto. De toda forma, ele era um escritor que vivia. Por todos os lugares em que passou, deixou sua marca. Há as duas coisas, portanto. No meu caso, sou um meio termo. Tenho de aparecer — sou jornalista — tenho de pagar um mico… Mas houve uma época, em torno dos meus 42 anos, que eu resolvi parar. E parei mesmo. Não estava satisfeito. Achava que tinha uma exposição demasiada. Resolvi viver a minha vida. E fiquei 23 anos sem publicar livro.

• Aí volta a pergunta inicial, ao contrário: por que você não escreveu nesses anos?

Por diversos fatores. Primeiro que, por quase dez anos, escrevi quase seguidamente. Um livro por ano. Escrevi a biografia do Chaplin, a biografia do Vargas, livros de contos, adaptei livros infantis para a Ediouro… Durante cinco anos fiquei sem emprego, quando saí do Correio da Manhã e até entrar para a revista Manchete. Meu emprego, nesse período era adaptar livros. Adaptei todo o Júlio Verne. (Inclusive, uma moça uma vez me apresentou como Júlio Verne. É que estava lá: “Carlos Heitor Cony — Viagem ao Centro da Terra” e, bem pequenininho, “baseado na obra de Júlio Verne”). Trabalhei para burro. E, quando eu fiz 43 anos, aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu estava numa situação financeira relativamente boa, casei, comprei uma calça vermelha, um paletó verde, deixei o cabelo crescer… Só não fumei maconha, o resto todo eu fiz. Comprei um carrinho vermelho, fui para a Europa…

• Mas qual foi o sentimento? Cansaço da literatura?

Não… Foi um pouco do Aragão. Ninguém tomou providências. Escrevi nove romances, denunciei a sociedade, denunciei a religião, o Estado, a arte, as forças armadas… Denunciei tudo o que podia denunciar e ninguém tomou providências. Nada. Eu pensava assim: “aqui o mundo vai tremer, vou dar meu grito”. Ninguém tremeu, ninguém tomou conhecimento. Aliás, ninguém toma conhecimento de nada. Quem mudou a história? Sócrates mudou a história, até certo ponto… Quando ele morreu, ninguém sabia que ele era “o” Sócrates. No entanto, ele dividiu o pensamento ocidental em pré e pós-socrático. Depois, outro também que não sabia de nada foi Cristo. Dividiu as crenças e dividiu a história: antes e depois dele. E, como Sócrates, também foi condenado à morte: um tomou cicuta e o outro morreu na cruz. Nenhum dos dois escreveu livros. Sócrates teve dois discípulos importantes: Aristóteles e Platão… Cristo teve vários discípulos — tem, até hoje. A gente pode dizer que eles mudaram o mundo. Mas as pessoas não têm noção de quando a gente abala as estruturas do mundo. Agora, eu não tenho perspectiva para isso. Aos 43 anos eu achei que seria muito melhor eu fazer o contrário de Getúlio: ele saiu da vida para entrar na história. Eu estava crente que estava na história, então saí da história para entrar na vida. Por isso, comprei uma calça vermelha e fui para Roma. E lá vivi muito bem.

• Escrever um romance, uma obra, nesse seu primeiro período da literatura — antes da parada — te impedia de viver, atrapalhava a sua vida?

Atrapalhou, sim. Eu trabalhava muito. Não tinha computador naquele tempo, era a velha máquina de escrever — e eu fazia dois livros por mês para a Ediouro. Não é nada mas, por exemplo, Irmãos Karamazov era uma edição de três volumes, eu adaptei para 80 páginas. Então, por um lado eu já estava bem cansado. Por outro, achava a minha vida um pouco artificial. Eu não conhecia muito da vida. Então eu parei. Tinha condições de sobreviver, não ia passar fome. Dei essa parada. Mas consegui ainda fazer um trabalho intelectual. Fazia reportagens para a Manchete. Mandava da Europa. Naquele tempo não havia internet, mas havia teletipo (uma fitazinha com uns furinhos que a gente botava lá e saía na redação). Então, a literatura não me fez falta.

• Você não se arrepende dessa decisão?

Eu já disse algumas vezes o seguinte: eu fui muito feliz nesse período. Aos 40 anos, eu decidi ser feliz. Meu projeto de vida não era escrever. Então eu assumi a calça vermelha, a camisa verde, e andava pela Itália. Inclusive eu espantava as crianças. Elas olhavam para mim e ficavam assustadas. Imagine: de cabelo comprido, já não sou bonito, óculos escuros, paletó verde, calça vermelha… Mas eu vivi, realmente. Foram os melhores anos da minha vida. Paralelamente a isso, a editora que publicava meus livros foi à falência e meus livros saíram do mercado. Outras editoras quiseram publicar os meus livros, mas eu disse que não me interessava.

• Você chegou a ter problemas com a censura nesse período?

Na literatura, com o governo, não. Tive censura no meio intelectual. Quando escrevi Pessach: A travessia, fui bastante patrulhado pela esquerda. É um livro que faz uma acusação direta ao Partido Comunista. Eu tinha sido preso seis vezes, durante a ditadura, por ter tomado uma posição contrária ao regime militar no Correio da Manhã. Houve prisões meio folclóricas: uma prisão coletiva, por exemplo. Éramos um grupo de intelectuais — Glauber Rocha, Flávio Rangel, Calado — e ficamos presos em um lugar agradável, bebíamos vinhos franceses, estávamos cercados de mulheres… Mas houve uma prisão dura, também: seis meses de solitária. Saí da prisão, evidentemente, e tinha um grande ódio tanto dos militares quanto do Partido Comunista.

• Conseguiu ficar mal com os dois lados…

Eles é que ficaram mal comigo. Eu atacava os militares, evidentemente. Fui proibido de exercer minha profissão, minha casa estava permanentemente invadida à procura de material subversivo. Uma vez por mês eu era obrigado a comparecer à auditoria de Juiz de Fora para provar que eu tinha residência fixa, essas coisas de prisão condicional… Eu tinha sacaneado os militares, mas eles me sacanearam muito mais. Depois, tinha raiva do Partido Comunista porque achava que eles eram cúmplices disso tudo. Eles não tinham conseguido perceber a história — estavam mais atrelados à União Soviética do que ao Brasil. E aí, todos os movimentos que nós fizemos contra a ditadura o Partido Comunista boicotava, entregava, inclusive. Meu romance A travessia é justamente isso: uma guerrilha hipotética. Quando eles estão a um passo de fazer uma subvenção séria, com apoio externo inclusive, o exército desmonta tudo. E quem entregou? O Partido Comunista. Porque o Partido Comunista estava interessado em não perturbar a paz que reinava àquela época. Ou seja, os Estados Unidos ficava com o quintal da América Latina e a União Soviética ficava com ao jardim da Europa Central. E ninguém mexia nisso. Eram tempos muito radicalizados. E eu era uma pessoa de nuances. Eu conheci muitos comunistas, brigava muito com eles. Fui preso seis vezes e, em nenhuma delas, tive um comunista do lado.

• Esse cenário tão adverso não colaborou, também, para te afastar da literatura?

Depois de A travessia, senti que a barra foi pesada, realmente. Inclusive meu editor, que era do Partido Comunista, disse que estava com dificuldades. Ele disse que não podia me patrulhar. Era o meu oitavo livro, e, na verdade, foi o único que me lançou. Ele acreditava em mim, era uma pessoa honesta. Mas depois disso, fiz meu nono livro, o que considero o melhor: Pilatos. Muita gente pergunta por que esse nome. É um livro do homem que lava as mãos. Eu lavei as mãos. Depois de A travessia, eu lavei as mãos. Não tenho nada a ver com isso. “Sou inocente do sangue desse homem”. O título foi por isso. Eu usei como epígrafe um samba do Paulo Vasoline, que o Chico Buarque havia gravado, Samba erudito: “E assim, diante da força dos fatos, lavei as minhas mãos como Pôncio Pilatos”. A única aproximação de Pilatos com o livro é essa. Ou seja: diante da força dos fatos, em 1972, 1973, eu lavava minhas mãos como Pôncio Pilatos.

• Mas esse talvez tenha sido o momento em que você escreveu menos, perturbado pelos cenários externos e mais próximo de si mesmo. E é curioso que, depois de conseguir fazer isso de uma forma tão própria, você pare.

Eu estava perseguindo um livro como Pilatos desde cedo. Estava equivocado. Eu queria consertar o mundo, queria que tomassem providências. Fui preso, me auto-exilei em Cuba… Depois disso tudo, achei que não tinha nada mais a ver com isso. Tinha de sair da história para entrar na vida. Consegui escrever o Pilatos. Já sabia mais ou menos alguns truques. Porque a arte toda é truque. A literatura também. Tem muito truque, no sentido de técnica. Consegui, então, fazer esse livro, que me agradou bastante. Mas não agradou ao editor. Nesse meio tempo, fui para a Europa com a minha segunda mulher e vivi muito bem.

• Mas não tinha tentações íntimas de rascunhar uma idéia que ficava na cabeça, por exemplo?

Não. Trabalhei na TV Manchete em um período em que eles queriam trazer a teledramaturgia. O diretor, então, me pediu para que eu escrevesse uma novela. Eu não quis. Mas fiz algumas sinopses: Dona Beija, Kananga do Japão, A marquesa de Santos. Eu dava as idéias e contratava os diretores. Contratei a Glória Perez, Wilson Aguiar Filho… Dava idéias, mas me recusava a escrever. Tinha preguiça. Mas a vida continua, tem um processo, uma dinâmica. O tempo foi passando, o casamento acabou e eu passei a amar cachorros. Eu detestava cachorros, mas depois acabei descobrindo uma porção de virtudes nos cachorros. Há um tempinho, fiz uma crônica na Folha de S. Paulo comparando o cão à máquina de escrever. O computador é o gato. Porque a máquina de escrever é fiel, como o cachorro. E o computador é independente, tem vida própria, como o gato. A máquina só faz o que você pede, já o computador apaga umas coisas, aparecem outras que você não quer… Aparece um Papai Noel tocando um sininho. Às vezes, eu estou fazendo uma coisa séria e vem aquele Papai Noel batendo sininho. Quem botou aquele Papai Noel ali? Não sei, tem vírus. Minha máquina de escrever nunca teve vírus. Envelheceu dignamente. Só que, por causa desse texto, recebi e-mails desaforados, dizendo que cachorros são poluidores e não servem para nada. E eu fiquei indignado, porque, afinal de contas, eu amei a minha cachorra. Quando eu voltei a escrever, dediquei o meu livro à minha cachorra. Eu comecei a escrever quando ela ficou doente. Quando ela entrou na reta final, eu estava começando a mexer com computador. Eu queria dormir, mas a cachorra não me deixava dormir. Passei a ligar o computador. Mas quando ela percebia que eu desligava, ela começava a gemer. Aí eu tinha de ligar ao computador. E escrevia de tudo. Passei a limpo uma porção de coisas. De repente, não tinha mais nada para passar a limpo. E eu tinha de ficar com o computador ligado à noite, porque eu dormia de dia e cuidava da cachorrinha à noite. Aí foi que eu comecei a escrever. E saiu o romance. Quando ela morreu, eu botei ponto final. Não escrevi uma linha a mais. O Ruy Castro, uma pessoa muito extrovertida, leu e disse que estava muito bom. Levou para o Luiz Schwartz da Companhia das Letras. Ele editou o Quase memória, que teve um bom retorno. Com o dinheiro que eu ganhei com essa primeira edição, tomei um navio — eu gosto muito de navios — e levei um notebook. Escrevi O piano e a orquestra. Depois me descobri, novamente, num brinquedo. Mas tem uma coisa: não é que eu vá parar de repente. Agora eu não posso, porque tenho vários compromissos. Eu trabalho muito sob encomenda. Há uma verdadeira demonização por quem escreve sob encomenda. Mas a arte ocidental foi quase toda feita de encomenda. A arte grega, a Renascença, Mozart morreu fazendo uma missa fúnebre de encomenda… Os sertões foi uma obra encomendada. Coelho Neto e Olavo Bilac escreveram muitos livros — inclusive pornográficos — de encomenda.

• Ao falar, você salta muito de assunto. Ao ler Quase memória destaca-se essa sua capacidade impressionante de, num mesmo livro, costurar, aos saltos, histórias tão diferentes… Estou me convencendo de que esse é um livro extremamente pessoal.

Realmente é bastante pessoal. Agora, tem o seguinte. Se alguém me pergunta: “Está com a unha encravada?”, em vez de eu responder sim, não, digo “Nas Guerras Púnicas…”. Mas eu chego na resposta. Faço um caminho bastante complexo, mas bem meu. Talvez seja ainda aquele receio de falar errado. Vai chegar em um ponto em que, se eu disser “sim” ou “não”, é capaz de eu dizer errado. São meus truques: levantar uma porção de truques para desviar a atenção de quem está escutando. No caso do Quase memória, sinceramente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu comecei lembrando a figura do meu pai por causa daquela minha situação com a minha cachorra. Ela não me deixava dormir. Foi um período terrível. Fiz o romance em 23 dias. Na cópia levada para a editora havia rubricas como: “Levantei para dar Novalgina a Milla”. Mas o editor tirou. No dia em que Milla morreu, escrevi: “aqui Milla morreu”. Mas ele tirou.

• Você não tem vontade de publicar uma versão assim?

Tenho. No original está assim. Mas eu teria de explicar muita coisa, acho que daria muito trabalho. Agora, foi um livro compartilhado a dois. Não entrou nenhum ser humano. Entrou muito da memória, provocada por um sentimento que eu tive. Mas foi uma coisa muito séria. Posso dizer, sem nenhum sentimentalismo, que foi uma descoberta esse amor que a gente pode ter pelo cão e que o cão pode ter pela gente. A Milla era muito burra, não era inteligente, não. Era uma setter metida a grã-fina. O apelido dela era Rainha de Sabá. No dia em que meu pai morreu, ela percebeu que eu estava chegando — ela sempre me via, de longe, e ia para a porta me esperar, e pulava em cima de mim — foi, como sempre, até a porta me esperar. Mas não pulou em mim. A expressão corporal dela era de orfandade. E na reta final dela, aquele olho dela para mim era ela marcando um encontro. No Quase memória, eu cito uma canção que os ingleses cantavam durante a guerra: “Nós nos encontraremos outra vez/ eu não sei onde nem quando/ mas eu tenho certeza/ de que nós nos encontraremos outra vez/ num domingo cheio de sol”. Letra bonita, que Kubrick usa essa música para terminar Dr. Fantástico. No livro, uso essa frase para o me pai. Mas, na verdade, coloquei ali para a Milla.

• O que mudou, na concepção de literatura, entre o Cony que escreveu Pilatos e o Cony que escreveu Quase memória?

A própria literatura mudou. Agora estou sendo jurado de um concurso de contos em Florianópolis (Cruz & Souza). Li mil e tantos contos. Percebo que a literatura mudou. Tenho a impressão de que a literatura chegou ao auge no século 19. Não havia psicologia nem sociologia. Então, o romancista era ao mesmo tempo psicólogo e sociólogo. Mas a partir do século 19, essas duas ciências invadem. Tornaram-se autônomas. E o romancista virou um piadista. Não é um técnico, um psicólogo, um sociólogo. Depois que essas ciências tiveram autonomia, a literatura caiu muito. Mesmo assim, os romancistas insistiram. Depois veio o cinema. Uma nova linguagem, a trucagem… Depois vieram quadrinhos, tevê, internet. Hoje, a literatura tem uma facilidade muito grande de se completar com o computador, o que, ao mesmo tempo pode prejudicá-la. Eu tenho a noção disso. Tive um debate, outro dia na Academia Brasileira de Letras, com o Ziraldo e a Lygia Fagundes Telles. Eles estavam falando mal do e-book (livro eletrônico). Eu fui o único discordante. Acho que no dia em que a tecnologia conseguir fazer uma tela da espessura de uma folha de papel, o livro eletrônico pode se sair muito bem. Agora, nunca se escreveu tanto no mundo como hoje. Durante duas gerações o vocabulário mundial foi diminuindo pelas especializações. Além disso, a linguagem escrita começou a sofrer o combate da linguagem audiovisual. Com o computador, esta geração de seis, sete anos, está voltando a escrever, estão voltando à letra, estão voltando à frase. Evidente que escrevem “oço”; mas há alguém que vai lá e corrige. Botam dicionários no computador como se fosse um game. Hoje, podemos dizer, que há sempre gente escrevendo, se expressando através da letra. Então, pelo ponto de vista formal o computador vai ajudar muito a literatura. Agora, quanto ao conteúdo, a coisa é diferente. Mas aí vem o desafio. Porque sempre haverá pessoas querendo reformar o mundo e sempre haverá pessoas que não vão tomar providências.

• Como você avalia a entrada do Paulo Coelho na Academia Brasileira de Letras?

Tendo uma vaga, qualquer um pode entrar… Paulo Coelho namorava a Academia havia bastante tempo. É uma figura polêmica, sua literatura é muito questionada. Mas há uma coisa que não se pode negar: ele é um homem de letras. Ele escreve letras. Escreveu letras para o Raul Seixas… Nunca li nada dele, realmente. Mas ele tem um sucesso comercial muito grande. Está entrando na Rússia, já vendeu 2 milhões de livros no Japão, é impressionante isso. Shakespeare não vendeu, até hoje, 2 milhões de exemplares no Japão. Há outra coisa: o Paulo Coelho é uma pessoa muito fina, muito educada. Não responde ninguém, não agride ninguém. Não se vangloria por vender tanto. É muito cavaleiro. Agora, há as evidências. No Salão do Livro em Paris, em março de 1998, a homenagem foi ao Brasil. Havia uma réplica do 14 Bis, um busto do Machado de Assis. Foram mais de 100 figuras da literatura nacional. O Chirac era presidente, na época. E ele entrou, para inaugurar o Salão do Livro, de braço dado com o Paulo Coelho. Disse que queria prestar uma homenagem especial a ele, o autor de seus livros de cabeceira. Chirac era professor universitário, tem curso superior, foi presidente da França, não é exatamente um débil mental, não é uma macaca de auditório… E gosta dele. A mim, Paulo Coelho não me diz nada. Porque eu tenho uma outra visão de mundo. Eu não acredito que o homem tenha solução. Mas a literatura dele tem um mercado muito grande. E ele entrou na Academia porque ele insistiu. Foi candidato duas vezes. Na primeira vez não entrou e na segunda conseguiu — em parte também por bobagem do concorrente. Se o Hélio Jaguaribe fosse menos empoado, o Paulo Coelho não teria entrado. A Academia não pode votar em qualquer pessoa. Tem de votar naqueles que se inscrevem, naqueles que têm a humildade de se submeter a uma eleição.

• Para quem você escreve?

Às vezes eu me pergunto isso. Outro dia li que João Ubaldo disse: “Eu escrevo para os meus inimigos”. Disse que quando escreve, pensa nos inimigos. Pela vingança. Eu não chego a ter inimigos… nem sou tão importante assim. Eventualmente, quando estou no meio de um romance fico pensando que só eu vou entender o texto. Então, respondo: escrevo para mim mesmo.

• Como é a amante ideal? Lembro de uma crônica sua, em que você fala dessa amante ideal?

Ela existe. É difícil encontrar, mas existe. Ela é paciente, humilde, laboriosa, tem alguma coisa de canina. É mais uma cúmplice. Acho estranho que esses criminosos, todos têm sempre uma mulher do lado… A amante ideal não questiona muito o homem. E não é fiel, porque senão é muito chata. Eu não conheci essa amante ideal. Tenho vagamente uma idéia de amante, mas não de uma amante ideal.

• O ato de escrever tem algo relacionado a um exorcismo?

É possível. Eu já li isso. À medida em que a gente escreve, a gente se liberta de vários fantasmas. É uma espécie de assassinato. Mas no meu caso não é assim. Eu tenho os meu fantasmas e os amo. Não quero destruí-los. No dia em que tirarem meus fantasmas eu não sou nada.

• Pilatos é seu melhor livro, em sua opinião…

Digo e repito. Porque Quase memória é um livro que qualquer um faria. Melhor ou pior, mas faria. Qualquer pessoa que saiba escrever “Ivo viu a uva” pode escrever. Aquilo é um borbotão. À medida em que fui me lembrando das coisas, fui escrevendo. Existe um livro do Kafka, Carta ao pai, que é parecido com o Quase memória. Só que Kafka botava a culpa de tudo no pai. Ele era tcheco, queria ser francês. Falava alemão, queria falar francês. Era tuberculoso, porque o pai era tuberculoso. O pai era judeu, ele não queria ser judeu. Eu fiz o contrário… Agora, com a mesma humildade que eu digo que todo mundo faria um Quase memória, digo que só eu poderia fazer um Pilatos. Porque precisou coragem… Tanto que meu editor dizia que não ia poder sair o romance. Dizia que era nojento. Mandei uma prova para um amigo, Raimundo Magalhães Júnior, com dedicatória e tudo. Ele pegou e jogou em cima da mesa: “Não levo isso para casa”. Um amigo do meu irmão, que é médico, devolveu o livro com o seguinte bilhete: “Estou devolvendo o livro para que esse escritor recolha a edição”. Esse é um livro que só eu poderia fazer. Alguém poderia fazer parecido, mas feito esse, só eu mesmo.

• Você se colocou na posição do personagem. Em grande parte de seus livros, parece que os personagens têm um quê de sua própria personalidade…

Eu vou a sua casa e você me faz uma pizza. Eu digo que a pizza está boa e peço a receita. Você me dá a receita. Fatalmente, você, ao fazer a sua pizza, colocou alguma coisa sua ali: exagera no manjericão, bota um ovo, uma galinha, qualquer coisa. Se você é incapaz de me oferecer uma receita de pizza, ou bolo, ou qualquer outra coisa, sem ter alguma coisa tua, imagina escrever um livro. Você bota todas as azeitonas a que tem direito, todos os azeites, todo o manjericão… Quando a gente está fazendo um livro, é uma coisa muito mais importante do que uma pizza — é bem verdade que muitos livros acabam em pizza. É impossível a gente não se trair. O maior exemplo disso é a frase do Flaubert. Perguntaram a ele quem era Madame Bovary e ele disse: “Madame Bovary c’est moi”. Ele estava inteiro ali. Machado de Assis estava inteiro nos livros dele.

• Como você aborda o limite entre a realidade e a ficção?

O limite é muito tênue. Li uma entrevista grande que o Fellini deu a um autor italiano em que ele diz que depois dos 50 anos ele não sabia mais o que era verdade e o que era mentira em sua vida. Ele inventou tanto… Evidente que o núcleo, o eixo, era ele mesmo: aquele menino provinciano com vontade de ser jornalista… Era ele, mas ele inventou tanto que já não sabia mais. Conheci Juscelino depois que ele deixou de ser presidente. Trabalhei com ele nas memórias dele. Havia salas grandes lá na Manchete e ele ocupava uma e eu outra. Na verdade, as memórias dele já tinham sido pesquisadas. Eu estava fazendo o texto final e a edição. Volta e meia eu tinha uma dúvida e perguntava a ele. Um dia, isso uns cinco meses antes de ele morrer, perguntei sobre um episódio que estava anotado por ele, mas não estava desenvolvido. Era uma briga dele com o almirantado. Juscelino vetou um aumento militar e o almirantado reuniu-se e ameaçou depor Juscelino caso ele não recusasse o veto. O ministro da Marinha levou o ultimato ao presidente. Ele disse: “Volte para lá, prenda o almirantado todo e volte para morrer ao meu lado. Porque eu vou me matar”. Isso está nas memórias dele. Quando eu li o esboço, perguntei a ele se era verdade. Ele virou-se para mim e disse: “Não sei. Acho que estou inventando”. Um homem que fez tanta coisa, no fundo perdeu a perspectiva. Ele deve ter feito alguma coisa parecida, mas talvez não desse jeito dramático. Mas esse episódio deve ter um fundo de verdade qualquer. E você pergunta: “Mas então ele era um charlatão?”. Não. Ele só perdeu o pé. O escritor, às vezes, também perde o pé. Ele se inventa a cada dia. Quando me perguntam se o que eu escrevo é real ou não, digo que é impossível separar o que é verdade. E quem somos nós? O produto de nossa memória. Nós somos dois: um a gente pensa que a gente é, junto com a nossa memória; o outro é quem os outros pensam que a gente é. Eu tenho a minha opinião sobre mim mesmo. Mas é uma opinião feita pela memória. E a memória é parcial, cúmplice e benevolente. Então, não é confiável. A ficção, portanto, é uma espécie de realidade.