Ao ser lançado, em 1995, Quase memória foi recebido com grande expectativa e acabou por se consolidar como o maior sucesso da carreira do imortal Carlos Heitor Cony (1926-2018): o site da Academia Brasileira de Letras registra 29 edições nacionais da obra, outras no exterior, o que a eleva à condição de seu título mais publicado — mais de 400 mil exemplares vendidos —, além de um Prêmio Jabuti e outro de Livro do Ano. A expectativa se justificava pelos 21 anos que separam esse, que é o décimo romance, daquele que o antecede, Pilatos, lançado em 1974. Embora não tenha sido propriamente um jejum — no período foram publicados dois ensaios biográficos, dois livros dedicados ao jornalismo e cinco infantojuvenis —, o gênero em que Cony estreou e se notabilizou como ficcionista esteve abandonado por duas décadas. E quando retorna, vem para produzir seu maior êxito literário.

É portanto natural que muita atenção tenha sido dispensada a Quase memória, o soberbo “quase romance”, pois se confunde com autobiografia, que já se tornou um clássico apesar da pouca idade — vale lembrar aqui, uma vez mais, que um punhado de anos não significa muito na régua da literatura. Contudo, é imprescindível se olhar também para o outro extremo do hiato que se estabeleceu entre as duas obras. O momento é oportuno por dois motivos: um deles, a Editora Nova Fronteira estar relançando toda a obra de Cony e Pilatos ser justamente o próximo; o segundo, o cenário em que o romance é ambientado, o início da década de 1970 no Brasil, na plena vigência dos anos de chumbo da ditadura militar, essa página infeliz da nossa história que uma parte da sociedade atual não só já olvidou como agora ainda se dá ao desplante de ir às ruas clamar por seu retorno.

Não resta dúvida de que a obra romanesca de Cony pode ser dividida em duas fases: a que vem antes e se encerra com Pilatos e a que começa com Quase memória e só termina no último romance de sugestivo título, A morte e a vida, publicado em 2007. De resto, após uma pausa tão prolongada, o retorno ao ponto exato onde havia parado seria algo quimérico. Antes, porém, que os 21 anos evoquem uma comparação entre as duas extremidades, há todo o caminho percorrido por Cony até chegar naquela por ele considerada sua melhor obra e a de que mais se orgulhava.

Primeiros passos

Da biografia de Carlos Heitor Cony, alguns aspectos são importantes para que se compreenda a trajetória que leva a Pilatos. Nascido em 1926 na Zona Norte do Rio de Janeiro, com problemas na fala só corrigidos com uma cirurgia aos 15 anos, Cony é educado primeiro em casa e depois num seminário que ele abandona em 1945, antes de ser ordenado padre. No ano seguinte, começa a cursar Filosofia, mas logo desiste e tem sua primeira experiência como jornalista ao substituir o pai, Ernesto Cony Filho, em suas férias no Jornal do Brasil. Salvo por um breve período em que serve como funcionário público na Câmara Municipal de sua cidade, ao jornalismo e à literatura dedica toda sua vida, tendo ainda atuado como Diretor de Teledramaturgia da Rede Manchete e roteirista de cinema.

A estreia na literatura acontece em 1958 com O ventre (outro título bastante sugestivo em se tratando de um primeiro livro), editado pela Civilização Brasileira, que viria a lançar a maior parte de sua obra. O romance, inscrito no Prêmio Manuel Antonio de Almeida da Prefeitura do Rio dois anos antes, impressiona o júri do concurso, que o considera “muito bom”, ao mesmo tempo que o prêmio lhe é negado com a justificativa de que era “forte demais”. Estranho critério num tempo em que as coisas no Brasil pareciam estar longe do que viriam a se tornar logo ali adiante. A segunda metade da década de 1950 era de especial ventura, o Rio de Janeiro, ainda a capital e o centro da vida cultural do país. Mas eis que surge Cony com a história de dois irmãos envolvidos num triângulo amoroso: um deles personifica o Brasil burguês que está dando certo, enquanto o irmão perdedor e verdadeiro protagonista, um misantropo de vida difícil e desinteressante, encarna o outro lado desse mesmo Brasil. Além da sensualidade se atrever alguns graus acima do tolerado naqueles anos, o encontro dos jurados com uma indesejável realidade, desvendada em toda sua crueza pela ficção do novo autor, causa-lhes um misto de fascínio e rejeição. Sim, senhores jurados, a verdade incomoda, machuca, mas não é fraca nem forte, ela apenas é o que é.

A verdade também está manifesta na reação de Cony ao resultado do certame: nove dias são o bastante para que ele escreva o segundo romance, A verdade de cada dia, inscrito no mesmo concurso no ano seguinte e que finalmente leva o prêmio, igual caminho que faz o terceiro romance, um ano depois. Teria Cony suavizado o que era “forte demais” ou teria o júri se acostumado àquela novidade?

O discurso de posse de Cony na Academia Brasileira de Letras em 2000 foi aberto com uma referência machadiana: “A vida não é completamente boa nem completamente má”. A mesma citação fora usada cinco anos antes em seu discurso de agradecimento pelo Prêmio Machado de Assis, concedido pela mesma ABL. “É um pensamento de Quincas Borba, não o homem, mas o cão que tem o mesmo nome do dono. Repito hoje a frase em outras circunstâncias, mas com a mesma convicção”, justificou, e hoje podemos imaginar que a convicção teria se firmado ainda antes: ela remete àquele começo.

O Rio de Janeiro sempre foi um cenário peculiaríssimo. Na cidade dita maravilhosa, a estranheza é elemento integrante da paisagem. Os contrastes começam naquele encontro de morro e praia que enche os olhos do turista e propicia fotos de causar inveja. No morro, a favela, rebatizada agora de comunidade, convive com a proximidade da riqueza que mora à beira-mar. Mas há também a mata a uma distância praticável, e do morro desce o samba que chega à avenida, símbolo da prosperidade que uma vez por ano se transforma em passarela para a pobreza brilhar seu luxo postiço, enquanto a violência e o crime fazem vítimas na mesma medida em que se imiscuem na política e na polícia. Há ainda o contraste entre o Norte e o Sul, zonas diferentes na geografia e na paisagem humana, e gente que, morando tão perto do mar, não costuma pôr os pés na areia.

Visão de jornalista

Volte-se 65 anos no tempo e imagine-se o mesmo Rio como o conhecemos hoje pintado com cores mais vibrantes. Os contrastes estavam ali, sempre estiveram, mas o glamour e a elegância daquela época ofuscavam a vida miúda e desajeitada que corria ao lado, a cor da pele sendo critério para o uso do elevador de serviço e uma sociedade pretensamente civilizada aceitando com naturalidade a prática dessa e de outras excrescências do gênero. O suicídio de Vargas, naquele sombrio agosto de 1954, assinalava o fim de uma era, e outra começava no ano seguinte com os arroubos desenvolvimentistas de Juscelino que acabaram por arrastar a capital para bem longe dali. E, ainda assim, uma cidade efervescente, um povo distraído de suas angústias com a alegria do samba e do futebol. A tensão social certamente não era a mesma de hoje, ou melhor, não era tão visível.

O olhar de Cony sobre esse universo é o do jornalista apaixonado pela obra de Machado de Assis, o mais ilustre dos escritores seus conterrâneos, mas também por Jean-Paul Sartre e o existencialismo que anda em voga no Brasil naqueles dias. Cony não precisa ir buscar na fantasia o burlesco, o grotesco, o inverossímil de seus personagens e histórias. Ele já tem tudo isso no caldo de contrastes em que vive e só o que precisa é perscrutá-lo com um olho treinado para captar o que há de pitoresco nessa realidade, transformando-o em literatura.

A visão do jornalista também responde por uma característica fundamental do estilo inconfundível de Carlos Heitor Cony desde O ventre e que vai se aprimorar no decorrer de toda sua obra. Ela nasce do casamento entre a síntese exigida ao bom texto jornalístico e a habilidade em construir pouco a pouco uma história, duas virtudes aparentemente inconciliáveis que Cony consegue unir com destreza única. Essa alquimia redunda num discurso limpo, direto, econômico, que envolve o leitor rapidamente, porque desde o primeiro parágrafo o autor demonstra saber muito bem aonde pretende chegar, embora necessite um romance inteiro para fazê-lo. Com a trama assim armada, Cony exercita então seu talento para tecer sutilezas que fazem o deleite do leitor.

Como editorialista do Correio da Manhã à época do golpe de 1964, a que primeiro apoiou para em seguida passar a fustigar, Cony publicou uma série de textos contrários à ditadura militar e se tornou seu alvo. Demitido do jornal, foi preso seis vezes, respondeu a oito processos e finamente resolveu deixar o país, em 1967, para exilar-se em Cuba. Suas convicções políticas estão expressas no discurso de posse na ABL: “Não tenho disciplina mental para ser de esquerda, nem firmeza monolítica para ser de direita. Tampouco me sinto confortável na imobilidade tática, muitas vezes oportunista, do centro”. Essa afirmação talvez não faça o menor sentido no país polarizado em que vivemos hoje, muito menos provinda de quem foi perseguido pela ditadura justamente por se opor a ela. Eram os comunistas, os esquerdistas que se opunham à ditadura, não é esse o pensamento predominante atual? Ela, no entanto, lança uma importante luz sobre o protagonista do romance que antecede a Pilatos, Pessach: a travessia. O livro, publicado no ano em que Cony deixa o Brasil rumo ao autoexílio, traz a saga de um escritor que se envolve com a luta armada. O inusitado é tal personagem não ter nenhum interesse na política, um protótipo talvez do “analfabeto político” dos dias de hoje. A pergunta que se impõe então: por que alguém como ele se envolveria com guerrilheiros? Questões morais e filosóficas entram em cena, forma-se outra vez um triângulo amoroso — eles são uma fonte inesgotável para boas histórias —, e a ação que se vislumbrava acaba perdendo importância para outros movimentos, mais humanos e universais.

Saga tragicômica

Chegamos finalmente a Pilatos. Cony já retornara do exílio, estava abrigado na Bloch Editores desde 1968 trabalhando para as diversas revistas editadas pelo grupo. Esse vínculo iria durar até 2000, período em que a ficção ocupou um discreto segundo plano em sua vida. O título do romance foi inspirado em versos de uma canção de Paulo Vanzolini, Samba erudito, e se refere mais ao escritor no começo dos anos 1970 do que ao enredo de sua obra: “Aí me curvei/ Ante a força dos fatos/ Lavei minhas mãos/ Como Pôncio Pilatos”. O próprio Cony esclareceu, em entrevista de 2001 à Folha Online, que aquele era o momento de “dar uma banana à política e à literatura (…) para a política, porque esperavam de mim naquele contexto do regime militar um livro engajado e, para a literatura, porque fiz a coisa mais antiliterária possível”.

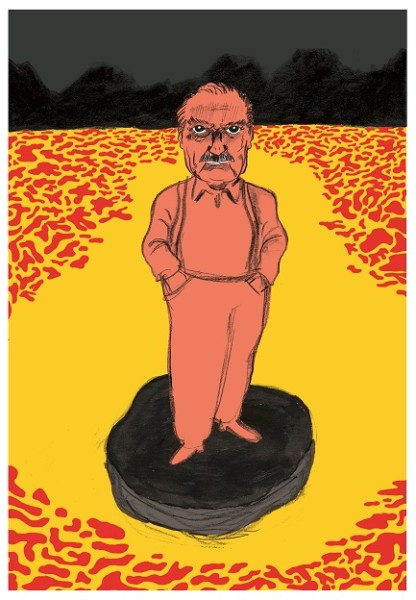

Pilatos traz a saga tragicômica de um pobre-diabo que tem a genitália extirpada num atropelamento. Quando desperta no hospital de caridade para onde foi recolhido, faz o juramento de jamais vir a se separar do pênis decepado, que passa a carregar consigo num vidro de compota. As desventuras desse anti-herói, cujo nome, Álvaro Picadura, é mencionado uma única vez em todo o romance, tem como cenário o Rio dos anos de chumbo, quando a polícia militar baixava o cassetete e arrastava para infectos porões quem se atrevesse a piscar num ritmo diferente daquele em que a banda oficial tocava.

Após a longa recuperação, Álvaro tenta retomar sua vida, mas dá com outro instalado no quarto da pensão que aluga. Seus pertences estão guardados com a dona da espelunca e só lhe serão devolvidos mediante o pagamento dos atrasados. Quem, até bem pouco, vivia uma vida humilde mas digna, vê-se agora relegado à indigência. Contando os trocados para sobreviver nas bandas marginais do centro do Rio, dormindo como pode para fugir de um flagrante por vagabundagem, Álvaro encontra o antagonista perfeito na figura de Dos Passos, um bon vivant falido e priápico que se autodenomina fascista. Dos Passos vê possibilidades de lucrar com o falo cortado do novo amigo e arrasta Álvaro em seu delírio de ter grandes ideias que redundam sempre em fracassos retumbantes. Uma dessas ideias responde por uma das melhores e mais divertidas passagens de Pilatos, ainda que traga uma consequência desastrosa para ambos.

Na já mencionada entrevista que Cony concedeu à Folha Online, foi-lhe perguntado por que considerava Pilatos seu melhor livro. A resposta não pode ser mais singela: “É o livro de que mais gosto. Considero-o melhor porque é o meu livro mais ‘meu’. Todos os outros poderiam ter sido escritos por qualquer um. O Quase memória, por exemplo, qualquer um poderia fazê-lo, um pouco melhor, um pouco pior”.

Quanto ao aspecto político e para insistir no termo da época usado por Cony, de engajado Pilatos não tem de fato nada. Não se trata de um libelo contra o regime, não se presta a ser panfleto de ideologia alguma, é apenas uma história extravagante ambientada num cenário em que o absurdo, por mais absurdo que ele seja, já não causa perplexidade. Mas a crítica política está ali na forma de um contundente sarcasmo. Quanto à obra ser antiliterária, essa afirmação só pode ser tomada como um exagero retórico: bastam duas ou três páginas para que o leitor reconheça nela um exemplo da mais fina literatura. Um discurso que concilia escatologia e linguagem chula com um raro senso de refinamento estilístico, mescla humor e drama e dá status de coisa séria à bizarrice. É algo que não se encontra todo o dia.

O livro, contudo, foi recebido com muito menos atenção do que merecia. Consideraram-no uma obra de sacanagem, o que irritou profundamente Cony: “mas ele é antierótico”, afirmou à Folha Online. “Acho que uma pessoa que lê o livro passa um ano sem tesão.” O próprio editor havia dito que aquele não era livro que se fizesse e só o publicaram porque Cony tinha prestígio na editora. Foi quase um capricho de autor insistir na publicação de uma obra que o editor não avalizava, e a recepção que ele teve deu razão a esse último, pelo menos à época. Porque os 21 anos de silêncio foram paulatinamente conferindo outra grandeza a Pilatos, que hoje se confirma, ao lado de Quase memória, como obra maiúscula, atemporal e um dos grandes momentos da literatura brasileira contemporânea.