A data de hoje, conhecida por irlandeses e amantes da literatura por Bloomsday, o dia em que transcorre a ação de Ulisses, de James Joyce, vem a calhar para mais reflexões a respeito da “função” dos livros. Num ensaio recente a respeito dos poetas Robinson Jeffers e Kenneth Rexroth, publicado aqui no Rascunho, na edição de 252, argumentei que a poesia pode influenciar decisivamente o destino das sociedades, mesmo contando com rarefeitos leitores. E o que Ulisses poderá nos dizer a respeito? As reflexões a seguir foram impulsionadas pela leitura de uma “biografia” do Ulisses, de Joyce, escrita por Kevin Birmingham.

Antonio Candido é sempre lembrado por sua defesa do direito à literatura, em que argumentava que a obra literária permitia às pessoas um melhor conhecimento do mundo e delas mesmas. Mas pode uma obra literária mudar o mundo apenas por existir, independentemente de quantos leitores tenha? Ulisses, é claro, está longe de ser um livro pouco lido. Só que também é verdade que há muita fake news entre seus alegados admiradores. Ele ainda vende cerca de 100 mil exemplares por ano, mas é notório que muitas pessoas que o têm na estante nem sequer o abriram, ou, quando o fizeram, raramente passaram das primeiras páginas (e olhe que até mais ou menos a página 80 ele até parece um romance convencional).

Ainda assim, a influência deste livro na literatura universal foi tamanha que houve quem passasse a separar os romances em a.U e d.U (antes e depois de Ulisses). E, desde antes de ser lançado, quando estava sendo publicado aos poucos em revistas literárias, Ulisses já gerava polêmica. Seria aquele um romance genial e revolucionário? Ou seria apenas uma obra “importante” e “difícil”? Ou até mesmo, no caso dos críticos mais ácidos, não se trataria simplesmente de uma obra pretensiosa e ruim?

Ulisses completará seu primeiro centenário no ano que vem, embora a data nesse caso seja relativa, pois foram muitos anos de escritas e reescritas e publicações parciais até que Sylvia Beach e sua Shakespeare & Co. lançassem em 1922, em Paris, a primeira edição.

Trajetória

E, se o romance é hoje visto como um clássico, a verdade é que nem sempre foi assim. É verdade que desde o início houve apoiadores de peso. Entre os mais entusiasmados admiradores de Ulisses estiveram T. S. Eliot, W. B. Yeats, Ernest Hemingway, Vladimir Nabokov e Ezra Pound, este último o maior padrinho e principal responsável pela viabilização da obra, e sobre quem Birmingham afirma, com alguma coragem (e para minha discordância), ter sido “um editor brilhante, um bom ensaísta e um poeta medíocre, o que significa que ele ficou famoso pelos motivos errados”.

Por outro lado, o time de detratores de Ulisses, embora decrescente com o tempo, teve no começo alguns pesos-pesados, como George Bernard Shaw, E. M. Forster, Paul Claudel e Virginia Woolf (a qual não só se recusou a publicar o romance em sua editora, como o classificou como nada menos do que uma catástrofe literária). Passados todos esses anos e assentada a poeira inicial, hoje é mais ou menos unânime que Ulisses é um dos romances mais importantes do século 20, que de fato mudou decisivamente a maneira como se escrevem romances.

Algumas das mais famosas conquistas de Ulisses foram o uso do fluxo de consciência nos personagens, que Joyce não inventou, mas aperfeiçoou e, pode-se dizer, canonizou; a escrita de longos parágrafos sem pontuação; a concentração da história em um único dia (16 de junho de 1904, uma quinta-feira); e o uso de palavras consideradas chulas, até então ausentes da “grande literatura”, como “foder”, “boceta” e “gozar.” Este último caso, aliás, foi o que causou a maior parte dos problemas de Ulisses com a censura.

Biografia de “Ulisses”

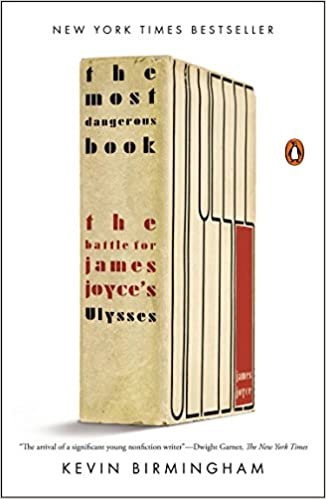

Mas o que me interessa aqui não é tanto a influência que Ulysses exerceu em quem o leu. O que pretendo é defender a importância que Ulisses tem pelo simples fato de existir. O livro de Joyce ajudou a mudar vida de todos nós, mesmo dos que — a gigantesca maioria das pessoas — não o leram. Foi nisso que a leitura do livro de Kevin Birmingham me fez pensar. Embora muito já tenha sido escrito sobre Ulisses (mais de 300 livros, e um número infinitamente maior de artigos e teses acadêmicas) e a respeito de Joyce (mais de uma dezena de biografias de peso), The most dangerous book (algo como “O mais perigoso livro”) busca um recorte peculiar e faz isso muito bem: o eixo são as desventuras do livro, desde antes de nascer até atingir o status de monumento literário de que desfruta hoje. Assim, tanto a vida de Joyce quanto a análise dos aspectos formais e artísticos do livro são tratados de maneira periférica, ou, melhor colocando, ficam a reboque da trama principal, que é a “biografia” do livro.

Não me despertaria hoje muito interesse mais um livro para me convencer dos méritos literários de Ulisses ou da genialidade de seu autor (meu pai já me convenceu disso quando eu era adolescente). Mas é curioso acompanhar, nesta “biografia”, a juventude de James Joyce e seus primeiros projetos literários; a longa germinação de Ulisses; a complicada vida pessoal do romancista, com as vicissitudes financeiras e os problemas de saúde, especialmente nos olhos; os períodos passados na Irlanda, em Londres, em Trieste, em Zurique e em Paris; o relacionamento complicado com a família e a mulher, Nora; a relação de Joyce com a intelectualidade modernista, como Pound, Eliot, Hemingway, Beckett, Fitzgerald, Woolf e Sylvia Beach…

Mas tudo isso aparece, como eu disse, subordinado aos fios condutores da obra, que são a confecção de Ulisses, a luta por uma editora com coragem para publicá-lo, o enfrentamento da pirataria e as dificílimas batalhas jurídicas para a liberação da obra, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Muito bem escrito, lê-se The most dangerous book com o prazer com que se lê um bom romance.

Batalha jurídica

Que Ulisses é um livro com estrutura e escrita revolucionárias, alterando para sempre a maneira como, depois dele, romancistas passaram a escrever romances, é algo estabelecido. Mas o quanto esse livro mudou, no mundo, mesmo quando não lido? E aqui chegamos aos aspectos jurídicos e políticos ligados ao status legal de Ulisses, um romance considerado obsceno e perseguido pelas autoridades antes mesmo de ser publicado. Na luta contra a censura, pessoas foram processadas e algumas chegaram a ir para a cadeia por vender exemplares do romance (que foi até mesmo contrabandeado no mesmo esquema das bebidas alcoólicas naqueles anos de lei seca nos Estados Unidos).

Incontáveis exemplares foram apreendidos e incinerados. Mas os defensores do livro, quando finalmente lograram liberá-lo, acabaram por obter muito mais do que a liberação de um romance. O que eles conquistaram foi a derrota legal, tardia, mas fundamental, dos persistentes preconceitos nascidos do puritanismo vitoriano de meados do século 19, que entregavam às autoridades de plantão o poder de decidir quais livros eram bons ou ruins, os que poderiam ser lidos e os que deveriam ser apreendidos e destruídos.

Ou seja, Ulisses foi o livro que estabeleceu, de uma vez por todas, ao menos nos países de língua inglesa, a liberdade de se escrever, publicar e ler qualquer coisa que se queira. Como lembra Birmingham, até bem depois do caso Ulisses, nos Estados Unidos não se cogitava usar a famosa Primeira Emenda (a da liberdade de expressão) para se liberar obras de arte, pois a lei era vista apenas no contexto da expressão de ideias políticas divergentes. Naquele país, o absurdo chegava a tal ponto que o diretor-geral dos Correios (o United States Postal Service) possuía status de ministro, com o poder de censurar ou liberar, fazendo dele uma das figuras mais poderosas da administração federal.

É claro que se pode objetar que essa influência de Ulisses para mudanças na liberdade de expressão não está diretamente ligada ao livro em si, mas ao papel político ao qual ele se prestou, simplesmente por ter sido proibido numa época em que, sob as luzes modernistas do pós-guerra, o anseio por liberdade (que incluía inúmeras outras pautas, como o voto feminino e os direitos trabalhistas) se tornara avassalador. O que ocorre, porém, é que, ao julgar o caso “Os Estados Unidos da América versus Um livro chamado Ulisses”, o juiz encarregado do caso entrou a fundo na matéria, discutindo até mesmo o que deveria, ou não, ser considerado uma obra de arte.

O percurso que culminou com a decisão do juiz John Woolsey, em 1933, é minuciosamente contado nesta “biografia”, incluindo o longo processo reflexivo que o magistrado, uma figura ao mesmo tempo conservadora e esclarecida, trilhou até chegar ao veredito.

Woolsey estava tentando sinceramente fazer o que era certo, leu o livro de ponta a ponta (sofrendo), conversou com muita gente, ouviu críticos, buscou entender o contexto como um todo, para, no fim das contas, proferir uma decisão irretocável, que entrou para a história e vale ser parcialmente reproduzida: “Joyce buscou — e a mim, parece, com assombroso sucesso — mostrar como o quadro da consciência carrega, em seu permanente estado de transformação caleidoscópica, como se fosse um palimpsesto plástico, não apenas o que está no foco das observações de cada pessoa a respeito da realidade, mas também uma zona cinzenta onde residem impressões passadas, algumas recentes e outras trazidas por associação com o domínio do subconsciente.” E adiante: “Em muitos trechos o livro me soa desagradável, mas ainda que contenha inúmeras palavras consideradas sujas, eu não encontrei nada que seja sujo apenas por capricho. Cada palavra no livro contribui como um caco de um mosaico, como parte dos detalhes da pintura que Joyce tenta construir para seus leitores… Quando um grande artista das palavras — como é sem dúvida o caso de Joyce — busca pintar um quadro realista da baixa classe média em uma cidade europeia, deveria ser vedado ao público norte-americano poder fruir legalmente de tal quadro?”

A justiça anglo-saxônica começou a admitir, com o juiz Woolsey, que a arte tem um papel maior e mais transcendente do que as partes que compõe cada obra específica, e que não cabe ao inspetor de alfândega, ao carteiro ou ao Estado, enfim, decidir o que é bom ou ruim, aceitável ou não, o que corrompe ou não uma possível leitora adolescente (um dos argumentos principais dos censores).

Influência

Todas as decisões a respeito de cada obra devem ser, soberanamente, da alçada dos indivíduos. Assim, é impossível não admitir que Ulisses (ou a luta por sua liberação), levou em conta suas conquistas formais e estéticas, e que isso acabou por provocar avanços decisivos em uma luta muito mais abrangente. E, para além do aspecto legal, ainda que Joyce seja mais um autor de autores do que alguém que tenha atingido o grande público, a marca imposta por ele foi tão grande que influenciou autores que influenciaram autores que influenciaram autores e assim por diante, de Nabokov a Saramago, de Coetzee a Bolaño, de Pynchon a Borges…). Eu também poderia dizer que, se é para escolher um time entre os irlandeses, eu prefiro a escrita econômica seca de Beckett à verborragia inventiva de Joyce. Mas também aí seria preciso reconhecer que não teria havido Beckett (como o conhecemos) sem, antes dele, Ulisses.

É possível que você não tenha lido Ulisses. E não há razão para se sentir mal com isso, pois trata-se de um livro difícil, e as três traduções brasileiras, de Antonio Houaiss (1966), Bernardina da Silveira Pinheiro (2005) e Caetano Galindo (2012), todas elas competentes, só dão conta parcialmente do recado (até porque seria impossível fazer melhor). É um livro para o qual, muito mais do que conhecer a Odisseia, de Homero, seria bom você estar familiarizado com as complexas questões culturais, históricas, religiosas e políticas da Irlanda da virada do século 19 para o 20 (sem falar na geografia de Dublin).

Mas, mesmo que você não o tenha lido, este romance mudou radicalmente a sua vida. Ele não era “político”, no sentido de panfletário como um Manifesto Comunista, mas num sentido mais amplo, de obra de arte criada livremente, sem amarras morais. Muito do que se entende, hoje, por literatura, e que se pode ler (e assistir em filmes, no teatro, na Netflix…), tem a ver com o que Ulisses legou a todos nós.

Alguns livros têm o poder de mudar o mundo mesmo sem ser lidos. Antonio Candido não estava errado. Ele estava apenas sendo conservador.