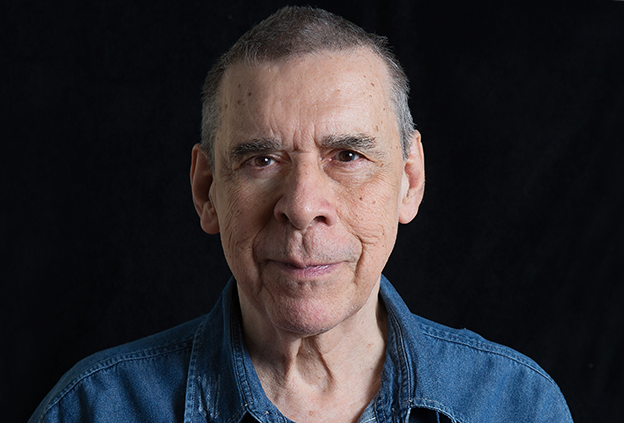

Próximo dos 80 anos, era de se esperar que Sérgio Sant’Anna estivesse com a obra estabilizada, organizando um conjunto de livros produzidos em meio século de atividades editoriais. A produção vista pelo espelho retrovisor. Mas o escritor olhava para frente, mesmo sabendo que o horizonte era estreito. Em sua página no Twitter, no último (para ele, literalmente último) 5 de abril, o contista lembra de um personagem borgeano, um escritor que desejava um tempo elástico o suficiente para que pudesse concluir o romance em que trabalhava. E terminava a postagem: “Queria isso para a minha novelinha e todo o livro a que ela pertence”. Como os deuses a que rogamos escolheram de maneira sábia a surdez, o pedido não foi atendido e o escritor morreu (30 de outubro de 1941 10 de maio de 2020) vítima da pandemia da Covid-19, que no Brasil é amplificada pela circunstância política em que vivemos, sob um governo desumano.

A postagem transcrita diz muito de Sérgio Sant’Anna. Revela seu projeto entusiasmado de escrita. Mesmo às portas da morte, persistia no novo livro. Mostra a sua opção pelo conto e pela novela. Denuncia o leitor que cita Borges nesta hora de despedida. Temos aí elementos para entender a identidade do artista.

Carioca de nascimento e morte, foi mineiro de formação, pois se deu em Belo Horizonte a sua educação sentimental e literária. Pertencendo à geração dos anos 1960 e 1970, fez parte de um epicentro estético que dotou a capital mineira de novas credenciais literárias. Eram de Minas os dois maiores nomes da prosa e da poesia daquele momento, respectivamente: Guimarães Rosa (1908-1967) e Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), o que criara um imaginário mineiro extremamente forte na cultura do Brasil. Em 1963, havia ocorrido em Belo Horizonte o I Congresso Brasileiro de Poesia de Vanguarda, demarcando também esta positivação moderna da cidade e do Estado. É neste meio de efervescência que nasce o principal jornal literário do período, o Suplemento Literário de Minas Gerais, criado pelo genial contista Murilo Rubião (1916-1991) em setembro de 1966. É em torno deste suplemento e nesta cidade em que fervilhavam talentos que ocorrem a formação e a estreia de Sérgio Santa’Anna, que teve como companheiro de geração outro mestre do conto, Luiz Vilela. Belo Horizonte era a capital da literatura nas províncias.

Destas latitudes, ficou em Sérgio Sant’Anna uma busca da experimentação na escrita. Foi um contista com um foco muito grande na inovação da linguagem e na prospecção de novas formas de narrar, levando-o à poesia, que era subsidiária de sua prosa em que a linguagem tinha uma proeminência estética. Contista essencialmente urbano, e ficcionista essencialmente do conto, ele se tornou uma referência de modernidade e de universalidade com experiências vividas na Europa, nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro, com o qual se identificou no período da maturidade.

Como romancista, Sérgio Sant’Anna estava muito mais interessado em desconstruir os modelos realistas de narrativa, como em Uma tragédia brasileira (1984), em que flerta com a estrutura do teatro para sabotar o gênero romanesco, ou em Confissões de Ralfo (1975), em que explora criticamente o formato da autobiografia para zombar dela, ou ainda ao se apropriar em tom paródico da estrutura da novela à maneira de best-seller (Amazona, 1986). O romancista em Sérgio Sant’Anna foi na maioria das vezes o antirromancista, o negador do gênero pela implosão das estruturas tradicionais, e estas obras têm um valor crítico importante, embora não se realizem, por opção autoral, como romances. Para usar a distinção clássica, são narrativas em que a história está na linguagem e na estrutura, e não propriamente no enredo bem realizado ou na construção dos personagens, que tendem em muitos momentos ao farsesco.

Se a sua produção poética (Junk-Box, 1984) foi um efeito colateral de sua prosa de experimentação, o romance em Sérgio Sant’Anna funcionou como um inimigo textual contra o qual ele se insurgiu. Seu DNA era de contista e de autor de novelas, recolhidas em volumes compartilhados. Seu maior sucesso neste formato foi Senhorita Simpson (1989), em que o humor e a fluência narrativa ganham naturalidade e jovialidade. Julgo este o divisor de águas do escritor de manifestos narrativos para o escritor com o domínio natural de uma forma própria de narrar. Tanto que seu grande romance, e talvez o único que faz jus ao gênero, Um crime delicado (1997), nasce na sequência.

Sem perder esta inquietação formal, o contista acabou pacificado com a escrita, tentando contar da melhor forma possível e na melhor forma possível narrativas sobre um mundo contemporâneo desalentado, em que a inocência, muitas vezes de natureza erótica, irrompe em meio à perversidade reinante. Este seu passado iconoclasta fez dele uma espécie de monstro sagrado entre os jovens escritores que precisavam de um ícone de insubordinação, e assim viveu Sérgio Sant’Anna as últimas décadas, como um modelo jovial da experimentação estética, da negação da grandeza humana. Foi o tiozão cultuado pelos meninos e pelas meninas da literatura do mal, ganhando um status defasado em relação aos seus títulos mais recentes.

Como literatura, as suas obras definitivas são as coletâneas mais recentes de contos. O escritor se entrega de corpo e alma à autoficção, em livros de uma beleza humana crepuscular, explora o amor altamente sexualizado na velhice, constrói personagens perplexos diante da existência, em um tom humildemente humano, com uma descoberta da alegria doída do mínimo existencial. Suas três últimas coletâneas — O homem-mulher (2014), O conto zero (2016) e O anjo noturno (2017) — são a maturação de uma carreira de mestre atemporal do conto. Ele nunca escreveu tão bem como nesta última década, incorporando todo o longo aprendizado de linguagens ao projeto de uma sintonia com o leitor comum, em busca da leitura como maneira de compartilhar experiências vividas com uma obra de arte. Atingiu os mais altos graus de qualidade literária nestes livros, em que não desejava mais romper com o público leitor, para o aplauso da juventude que envelhece na iconoclastia, e se fez um autor essencial do nosso idioma. Às véspera da morte, a sua obra repete intrinsicamente o famoso dístico de Carlos Drummond de Andrade: “E como ficou chato ser moderno./ Agora serei eterno”. Ao maturar um estilo dolorosamente sereno, de narrativas com as pessoas e não contra elas, apresenta o grande escritor que ele sempre foi, mas que só se manifestou tardiamente. Por isso, em seu Twitter, expressou o desejo de concluir mais um livro desta fase que, sendo a última, era como se fosse a única. O escritor morreu no auge da uma produção literária que estava apenas começando.