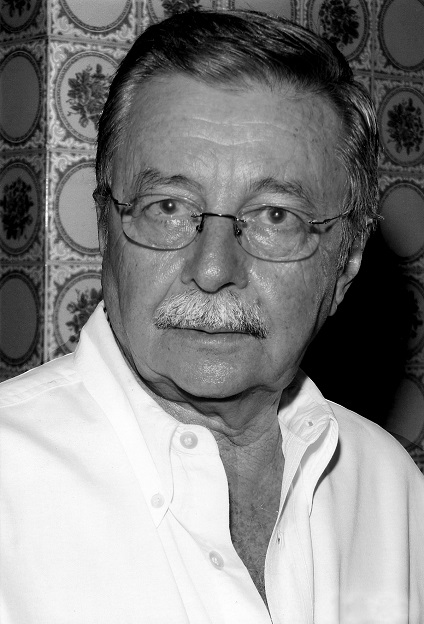

O romancista Francisco J. C. Dantas gosta de remar contra a maré. Vive isolado no interior do Sergipe, não participa da vida literária brasileira e escreve apenas quando lhe “dá na telha”. Seus romances apostam em uma prosa fincada no Brasil profundo, de onde também vieram livros de Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, dois de seus autores preferidos, ao lado do uruguaio Juan Carlos Onetti.

Tachado muitas vezes de “barroco”, ele pratica um tipo de escrita com termos e expressões da narrativa oral, que dão certo ar coloquial e ao mesmo tempo rebuscado às suas histórias. Algo que o próprio autor define como “literatura que não se quer estandardizada e que luta contra a mesmice”. É assim também que ele responde a quem o rotula como “regionalista”, tema sobre o qual, segundo o autor, “já fez correr, em vão, muita tinta”.

E seu mais recente romance segue como o restante de sua obra — iniciada de forma “tardia”, quando Dantas tinha 50 anos, com Coivara da memória (1991). Desde então foram outros cinco livros até chegar ao mais recente, Uma jornada como tantas, lançado em 2019.

O livro parte de um mote simples: uma gestante sofre um acidente e tem que partir às pressas do lugarejo onde mora para uma cidade com mais recursos para que seu quarto filho possa nascer. Ela vai em um carro-de-boi providenciado pelo marido Teodoro. Espécie de self-made man local, Teodoro é um homem enigmático, que, junto com a esposa (chamada de Madrinha) e o filho adotivo Valdomiro, ajuda a formar a trinca de personagens que conduz a história. A força do romance está na linguagem, mas também nas tramas paralelas e nas relações de força entre os personagens.

“A memória é consolo, é o olho d’água que supre a minha sede”, diz Dantas. Na entrevista, entre outros temas, o escritor também comenta sua opção por retratar o meio rural e a acolhida que seus livros têm no meio acadêmico.

• A história contada em seu novo romance, Uma jornada como tantas, é simples: uma mulher grávida, no interior do Sergipe, é levada em um carro-de-boi para ter o filho em um local com mais recursos para o parto. No entanto, o que parece simples torna-se uma odisseia, dadas as condições de vida local. Como o senhor pensou a estrutura do livro antes de começá-lo?

Pego o final da pergunta para contar que toda aquela “odisseia”, como bem diz você (aqui, na roça, a palavra que usamos é “diosseia” — a corruptela sertaneja para o termo grego), não só foi calcada na dimensão real da minha própria terra natal, como também cheguei a tomar parte em tal comitiva. De tal forma que, a esta altura dos anos, a minha única fonte tem sido a memória. Não fiz mais do que “refrescá-la”, dedicar-me a ouvi-la, não preguiçosamente, mas com o fito de avivá-la. Aliás, a memória é consolo, é o olho d’água que supre a minha sede. Aí se abeberam todas as minhas narrativas, de Coivara da memória a esta Jornada. O cenário e a região, com ligeiras variantes, estão encravados na minha infância, assim como todo esse linguajar. Musil diz com toda a razão que “o rio do tempo é um rio que arrasta consigo as suas margens” porque “o chão e as paredes acompanham, com o seu movimento, o movimento vivo dos viajantes”.

• Uma jornada como tantas começa com uma linguagem (na falta de um termo mais apropriado) quase barroca. Mas, com o passar das páginas, o leitor vai se afeiçoando à escrita. Como pensa a questão da linguagem em seus livros? Seus romances são para iniciados?

Os termos “barroco” e “retórico”, tomados um pelo outro, costumam ser usados indiscriminadamente no que concerne a minha escrita em geral. É um traço controverso cujo emprego flutua de geração a geração, e que por isso mesmo prefiro relativizar. É notório que a nossa língua vernacular, em todos os seus usos — do oral ao literário — tem sido, ano a ano, mais aviltada. (Se essa internalização da língua tem sofrido interferências externas danosas ou não, é outra coisa.) A tomar como medida os nossos três últimos presidentes eleitos diretamente pelo povo, representantes, consecutivamente, da grande maioria das pessoas, convenhamos que o cenário não é nada animador. De forma que, no momento atual, se você fala cuidadosa e razoavelmente, bate de cara contra muita gente. Isso tem seu correspondente na linguagem literária. Se, na elaboração de uma narrativa, você leva em conta também o cunho sonoro, plástico e rítmico da frase, tanto relativo à palavra como à sintaxe, termina sendo classificado de retórico. O que, no meu caso particular, considero natural. Aqui entre nós, justo pelo exercício desses predicados, também Osman Lins receberia o mesmo rótulo. Ali no Uruguai, Juan Carlos Onetti, que foi um intelectual progressista até ao fim, teve a sua obra-prima, Vida breve, também imputada como barroca. Enfim, algum traço mais saliente, pejorativo ou não, qualquer escritor há de ter. Aliás, os tropeços de linguagem oferecidos ao leitor são inerentes à literatura que não se quer estandardizada e que luta contra a mesmice.

• Há uma tensão velada entre Teodoro, um dos personagens centrais do livro, e o narrador, que é seu filho adotivo. Concorda que esse e outros conflitos são mais importantes e acabam se sobrepondo à história principal do romance?

Não. Meu intuito não foi de sobreposição, muito embora a escrita escape à intenção do autor. E, certamente, esses conflitos se entrecruzam e se interseccionam com a linha mestra, gerando dimensões que não se esgotam nela e que, por vezes, ali se tonificam, alcançando mais relevo como uma espécie de invenção a muitas vozes. Mas um dos meus propósitos foi o de reforçar a tolerância e a generosidade do casal em relação ao enteado. Acho esse tipo de relação (fora de meu livro, claro), no nosso meio social, um fenômeno pouco estudado e muito complicado. Não me sinto seguro no assunto e, por isso mesmo, escrevi sobre ele para ver se, de alguma maneira, o vasculhava.

“Se não fui abatido pela mídia, estou sendo abatido pela idade.”

• O senhor teve uma estreia literária tardia, aos 50 anos, com o romance Coivara da memória (1991). Por que seu caminho se deu dessa maneira?

A minha aprendizagem foi muito irregular e inapropriada. Neste sentido sempre estive distante de outros colegas da minha faixa etária. Não é uma experiência saudável. Aos 27 anos de idade, eu só cursara o Ginasial, que hoje equivale ao Primeiro Grau, e desde cedo vivia na roça — nasci ali. Só prestei vestibular aos 30 anos. A partir daí, como é de se supor, a passos miúdos, fui galgando um degrauzinho hoje, outro amanhã. Meu avô impava de orgulho ao se apresentar como lavrador. Meu pai teve terras para criar e lavrar. E eu não passo de um cipó que entrelaça esses dois troncos. Mas esses teres, num interiorzinho esquecido de Sergipe, valiam muito pouco. É verdade. Publiquei o Coivara da memória aos 50 anos. Foi escrito numa velha máquina Olympia, que ainda preservo, e rejeitado por algumas editoras. Mas isso faz parte…

• No seu livro Os desvalidos (1993), Lampião surge como um personagem mais humano. Sua literatura de alguma maneira pode ser considerada “engajada” ou “de esquerda”?

Lampião foi, a seu modo, uma figura pública. Como você sabe, há uma vasta saga escrita sobre ele. Era normalmente comentado como bandido e facínora. Tem sido visto também como herói. Ele está em meu livro simplesmente pela circunstância de haver povoado a paisagem da minha infância, em suas andanças nas imediações da cidadezinha onde, então, meu avô era delegado. Mas caprichei em colocá-lo num meio-termo, em falar de seus crimes, mas também em humanizá-lo, insistindo nas dúvidas que o assaltavam, sobretudo nos últimos anos. Mas o que o livro faz, a meu ver, é delinear o quadro social da década de 1930 na zona rural da minha região, a transformação do ancestral mundo latifundiário para o então nascente capitalismo, visto que, nesse contexto, também Lampião, assim como Zérramo e Coriolano, não passam de desvalidos. Aliás, são estes personagens socialmente desajustados que sempre contam com a minha simpatia de narrador. Quanto ao engajamento, a nossa lida acadêmica não comportava, salvo engano, naquele tempo, a premência que suponho ter atualmente. O próprio Onetti, que foi preso e se exilou na Espanha por ser escritor de esquerda, insistia que “só os maus escritores creem num compromisso expressamente político”. Concluo, com Onetti, que a literatura só precisa ser boa e o autor deve ser comprometido apenas consigo mesmo, sem nenhum partidarismo político.

• No romance S. Bernardo (1934), do Graciliano Ramos, há uma questão paradoxal: Paulo Honório, mesmo sendo um homem simples, narra a história com uma prosa sublime, que destoa de sua formação. No seu romance acontece algo semelhante, com o narrador, que é parte da história e ainda um menino, empreendendo uma linguagem bastante sofisticada, com um vocabulário muito peculiar. Isso foi proposital?

Acho oportuno que levante essa questão. Graciliano ambienta S. Bernardo numa região muito próxima da minha. Perto no espaço, no tempo, na rudeza, no atraso. E, como você sabe, quanto mais a região periférica é pobre e abandonada, mais seus problemas tendem a se eternizar. Quero dizer, com isso, que a realidade social e linguística dessas regiões eram muito semelhantes e assim persistiu até ao advento da televisão. Consta que Graciliano fazia a recolta dos termos locais mais expressivos através de um irmão que vivia na zona rural. Depois, ao caracterizar este ou aquele personagem, naturalmente recorria a suas anotações. No meu caso, sempre mantive e ainda mantenho uma convivência tão estreita com o mundo rural, que certos termos — geralmente impactantes a ouvidos estranhos — já estão internalizados em mim. É muito difícil alguém lidar com as entranhas de uma linguagem oral que não sejam as de sua própria região. Eu jamais ousaria. E Graciliano, há muitos anos domiciliado no Rio, escreveria Infância (1945) no mesmo padrão literário de S. Bernardo. Não economizaria termos apanhados de sua região. O país é muito grande. É natural que vocábulos ou expressões praticados aqui, causem estranheza ali. Exemplifico: Cartilha do silêncio (1997) não passou incólume a isso. Um grande crítico de Sampa destacaria, na Folha de S. Paulo, meia dúzia de frases fantasiosas e retóricas que, segundo ele, não levavam a nada e comprometiam o livro. O que ele não sabia é que uma daquelas frases pinçadas e destacadas era justo um ditado (uma sentença) popular que anda na boca de todos daqui. Outro exemplo: quando li Simões Lopes Neto, e me deparei com aquele amontoado de termos que circulam na região de fronteira, lá no Rio Grande do Sul, alguma coisa passou a me intrigar. Mais tarde, ao ministrar um curso sobre esse autor, os alunos, em peso, chegariam à mesmíssima reação: é impossível a um leitor do Nordeste discernir o que é natural ou artificial na linguagem de Contos gauchescos (1912) ou de Lendas do sul (1913). Eu me esforço para não apagar, nunca, essas diferenças de falares em nome de uma escrita padronizada. De resto, admito que algumas vezes a crítica é intencional; mas outras vezes é desonesta, visto que aborda uma matéria que desconhece. Como dizia o velho Hemingway, o escritor honesto só deve escrever sobre aquilo que conhece realmente bem. No entanto, se você vê um descompasso ficcional no narrador de Graciliano e no meu, dado por uma possível inverossimilhança (pois que o menino não pode ter a erudição que demonstra, como você bem nota) — convenhamos que o tempo do narrador (adulto) é posterior ao tempo da narrativa (menino). Em Machado de Assis, por exemplo, o Bentinho não é o Dom Casmurro, e isso muda tudo. O narrador é um Bentinho amadurecido, amargurado, desalentado — e, portanto, já outro.

• Parece óbvia uma associação entre o senhor e João Guimarães Rosa. Ele foi ou é a influência mais forte e determinante em sua obra?

Não, não é bem isso. Minha literatura é tributária de uma pletora de escritores, incluindo Rosa e Graciliano, que são tão díspares. Durante o meu magistério, dei cursos sobre ambos. Talvez a aproximação ocorra, entre outras coisas, porque Rosa ambienta, sempre no interior de Minas, suas narrativas também no passado que, a meu ver, é aquilo que dá consistência ao presente. É um traço de muita visibilidade. Mas além de tomar como lastro a oralidade local, ele inventa e reinventa, torce a sintaxe, passeia pelos socavões mineiros com a mão larga. É um escritor incrível e convincente. Quem já leu Platero e eu (1914), de Juan Ramón Jiménez, e O burrinho pedrês (1946) passa a cair de amores pelos jeguinhos.

• Estamos acostumados a falar do Regionalismo como um movimento literário do passado. Mas ele está vivo? O senhor se considera um escritor Regionalista?

Este tema é muito controverso e polêmico. Já fez correr, em vão, muita tinta. Desde o célebre Antonio Candido ao Costa Lima (só para falar de duas abordagens de cunho diferentes). Entre eles, dezenas de outros. Eu mesmo fui tanto instado a me pronunciar sobre o assunto que terminei escrevendo um texto. Bobagem. O próprio Antonio Candido aborda como essa categoria veio se modificando através do tempo de forma até chegar no que ele denomina super-regionalismo. O tema se vincula à oposição metrópole/periferia e comporta uma certa flutuação. A meu ver, deve ser relativizado pelos pré-requisitos em nome dos quais se fala. De qualquer forma, costuma se chamar de regionalista a obra ambientada na periferia. Concluo com uma pergunta. Marcoré (1970), de Antonio Olavo Pereira, livro ambientado no interior de São Paulo, não é classificado pelos compêndios como regionalista. Por quê? Quem será mais universal, o próprio, ou Guimarães Rosa?

“No que concerne à vida literária, estar em Sergipe é estar no fim do mundo.”

• Com a urbanização do país, o Regionalismo pode soar como algo anacrônico aos olhos de leitores mais novos. Onde reside a força desse tipo de literatura?

Como se vê na resposta anterior, pessoalmente, não dou relevância à polarização centro/periferia, urbano/rural. Acho mesmo que o tema extrapola o domínio da arte. É importante sim, mas, pelo menos como base, deve ser tratado fora da literatura. Como a maior parte dos leitores é urbanizada, e como os estudos e as decisões sobre a literatura ocorrem nas metrópoles, acho natural o prestígio atual das obras ambientadas nas cidades, em detrimento das obras classificadas de regionais. Infelizmente, não tenho espaço para dizer aqui como o problema tem sido posto em outros países. Mas quando vejo toda a cultura que conheci, as raízes daquilo que nos faz quem somos, caminharem para o lixo da História, só me resta tentar vivificar seus resíduos, buscar identificá-los e retê-los. Se a isso se dá o nome de “regionalismo” — que seja! E é nessa presentificação que reside a sua maior força. Assim, para dizer rapidamente, esta Jornada é feita de rebotalhos, do que foi desprezado, do que está sendo esquecido e desaparecido, daquela camada arqueológica que subjaz ao presente, dos cacarecos de uma civilização, daquilo que é propositadamente fora de moda e do que, malgrado tudo, é o que há de mais meritório para compreendermos um tanto do mundo em que vivemos hoje. É, portanto, uma literatura que corre, quer queiram quer não, à margem e na contramão das leis do consumo.

• Seus romances são bastante densos. Imagino que a reescrita seja um trabalho essencial para o senhor. O que considera um dia produtivo de trabalho?

É. Outras pessoas, sempre de fora, observam isso. Acho que os leitores estranham não somente a linguagem, mas também a peculiaridade do ambiente rural, cujos traços particulares já se apagaram ou estão em vias de extinção. Como não sou um escritor profissional, não me imponho nenhuma disciplina. Passo muitos dias à deriva, e enfim quando me dá na telha volto a escrever, mas sem nenhum planejamento inicial. Mas, sim, trata-se sempre de um trabalho manual, de um artesanato.

• Quando escreve, o que espera dos leitores?

Depois que o livro passa a circular, fico no aguardo de que alguns leitores espontâneos se afinem com a coisa. Que ganhem a sensação de terem encontrado um amigo fraterno que zela pelas mesmas preferências. Enfim, posto o livro no mundo, essa esperança, se preenchida, é a nossa maior compensação.

• O senhor é pouco visto no circuito literário do país. Mas, em uma rápida pesquisa na internet, é possível encontrar diversos trabalhos acadêmicos a respeito de seus livros. Sua obra tem sido melhor compreendida pela academia do que pela imprensa cultural?

Há anos passados, expressivos militantes da literatura escreveram sobre os meus romances. Boa parte dessa escrita está espalhada em livros e outra parte em revistas e jornais. Cito Antonio Gonçalves Filho, José Paulo Paes, Benedito Nunes, Alcides Vilaça, Alfredo Bosi, Raimundo Carrero, Antônio Medina, João Luís Lafetá, Wilson Martins, Arnaldo Jabor, Alcir Pécora, Valentim Faciolli, Antonio Carlos Viana. E tantos outros. Além de mais de uma dúzia de teses acadêmicas. Atualmente, as matérias na mídia não aparecem com a mesma constância. Se não fui abatido pela mídia, estou sendo abatido pela idade.

“A literatura só precisa ser boa e o autor deve ser comprometido apenas consigo mesmo, sem nenhum partidarismo político.”

• Estar em Sergipe é estar longe do circuito mais efervescente da literatura brasileira. Mas o isolamento deve trazer coisas boas para um escritor, não?

No que concerne à vida literária, estar em Sergipe é estar no fim do mundo. Agora que não contamos mais com revistas, jornais ou outros veículos similares, mesmo os vindos de fora, o afastamento ainda é maior. Como sou retraído, me mantenho quase incomunicável. A única compensação é que disponho, de fato, de tempo para ler e escrever.

• Hoje o mundo está imerso em uma onda tecnológica, com as pessoas conectadas mesmo nos lugares mais ermos e distantes. Como vê esse novo mundo trazido pela internet? Relaciona-se com ele?

Não há como negar que as inovações tecnológicas, com o advento do computador, da internet, são extraordinárias. Quem, como eu, escreveu o primeiro livro numa máquina de datilografia, e viajava frequentemente apenas para adquirir livros, não pode negar a importância das novas facilidades. Mas como o computador nos disponibiliza várias alternativas simultâneas, quase sempre me atrapalho. Além das dúvidas que me alcançam, também careço de habilidade para digitar.